Зеленая энергетика и кризис «перехода»

Фоном осени 2021 года стал мировой энергетический кризис, который стал плавно переходить в общий экономический и финансовый. Кризис, как лесной пожар, распространяется от одного энергетического рынка к другому. Начавшееся было резвое после коронавируса восстановление экономики в ее мировых центрах споткнулось об энергетику.

Из Китая уже предупреждают, что продовольственная безопасность глобального сообщества может пострадать, поскольку рост цен на невозобновляемые ресурсы — газ, нефть и уголь — влияет на производство и поставки удобрений.

Особенностью этого новейшего мирового кризиса энергетики стало то, что этот кризис, по определению Bloomberg, первый в истории кризис зеленой энергетики. Это кризис «перехода». Большая и сложная система стала более хрупкой на период, когда она претерпевает фундаментальные изменения. Множество процессов пошли не так одновременно. На основании первого опыта эксперты прогнозируют: в следующие несколько десятилетий энергетического «перехода» будет наблюдаться больше периодов экономического спада, обусловленных энергетическими проблемами — ее потреблением, нехваткой топлива и, как следствие, замедлением экономического роста из-за уязвимости поставок. Энергетический переход не будет плавным и будет напоминать езду по кочкам.

В последние десятилетия ведущие страны мира стремятся наращивать использование возобновляемых источников энергии, но промышленная экономика по-прежнему в значительной степени зависит от ископаемых видов топлива — угля, нефти и газа. Такое вот диалектическое противоречие. Иронией судьбы осени 2021 года стало то, что энергетический «кризис перехода» грянул накануне знакового для нового президента США Джо Байдена мероприятия — саммита ООН по климату в Глазго (Шотландия) в конце этого месяца. Предстоит обсуждение не будущих высот прогресса, а грядущих этой зимой пиков текущего энергетического кризиса и его последствий.

Впереди еще на следующей неделе — плановый саммит ЕС, который пройдет на фоне острых разногласий внутри Европейского союза по поводу ответа на кризис. Лидеры государств-членов смотрят на ЕС двояко: либо как на козла отпущения, либо как на потенциального спасителя. Одни главы государств и правительств просят блок об общем стандартном решении. Другие обвиняют Брюссель в радикальной политике по сокращению выбросов как причине нынешнего энергетического «кризиса перехода». Аналитики в области энергетики утверждают, что Европа слишком быстро отошла от энергии, работающей на ископаемом топливе, прежде чем обеспечить достаточные мощности возобновляемых источников, которые могли бы восполнить недостаток в чрезвычайной ситуации.

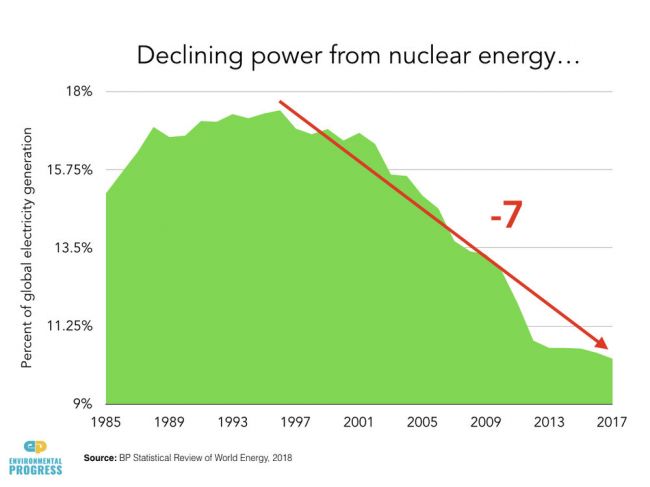

Кроме того, солнечная и ветровая генерации не компенсировали потерю ядерной энергетики в Европе. Европа упала в кризис, оказавшись на полпути к переходу, который по планам европейцев должен был занять десятилетия.

Причина кризиса — продолжающееся несбалансированное расширение использования возобновляемых источников энергии. Но рост зеленой энергетики идет в мире в основном в «богатых» центрах т. н. золотого миллиарда. Вот один частный пример. В 2020 году ветер производил солидные 25% электроэнергии в Великобритании. Летом 2021 года в Великобритании были зафиксированы рекордные два месяца без использования угля в энергетике.

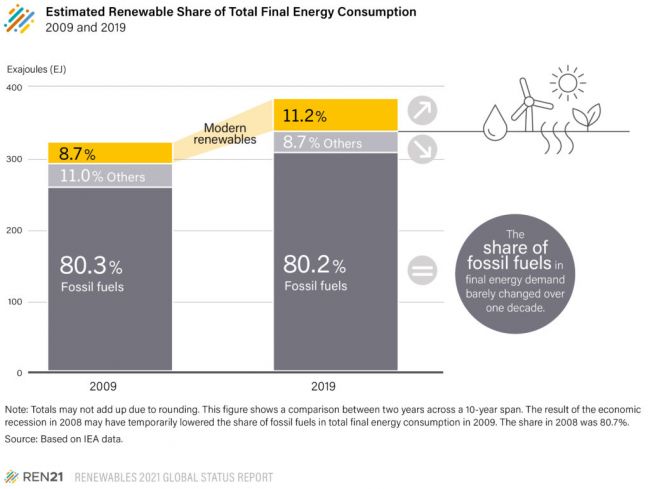

В целом же по планете картина выглядит, мягко говоря, неоднозначно. Пока что общий энергетический рост не сопровождался существенным изменением пропорций. Вот, как это выглядит на графике из глобального отчета за 2021 год о возобновляемых источниках. В 2009 году ископаемое топливо в общем балансе энергетики составляло 80,3%, а в 2019 году — 80,2%. Возобновляемые источники в 2009 году — 19,7%, а в 2019 году — 19,9%.

При этом из возобновляемых источников доля современных (т. е. ветровых генераторов, солнечных батарей) в 2009 году составила 8,7%. Остальные 11%, приходящихся на возобновляемые, — это, условно говоря, «дрова из леса» для традиционного отопления и приготовления пищи. В 2019 году это соотношение составило соответственно 11,2 и 8,7%. Таким образом, относительный рост зеленой энергетики за десятилетие составил 2,5%. При этом прирост зеленой энергии осуществился за счет снижения «дров» на эти 2,5%. Вот эти два с половиной процента и являются показателем прогресса промышленной человеческой цивилизации за минувшее десятилетие. В 2018 году ветер составлял 5% мировой электроэнергии, а солнечной — 2%. В процентах от всего мирового энергопотребления это 2 и 1% соответственно.

Таким образом, «зеленый переход» на планете не может быть равномерным географически. Другие обширные регионы будут в большей степени зависеть от ископаемого топлива, понижая общий зеленый баланс на Земле. Продолжающийся экономический рост и рост населения планеты также будут способствовать росту потребления энергии.

Одна из ключевых причин текущего глобального энергетического кризиса — это сокращение инвестиций в ископаемое топливо во имя зеленой энергетики. Согласно данным Rystad Energy, новые инвестиции американских и европейских нефтяных компаний в разработку нефтегазовых месторождений сократились более чем вдвое в период с 2015 по 2021 год. При подобной ситуации с капиталовложениями декарбонизация может сопровождаться сокращением к 2050 году добычи нефти на 73% при отсутствии созданных альтернатив в балансе.

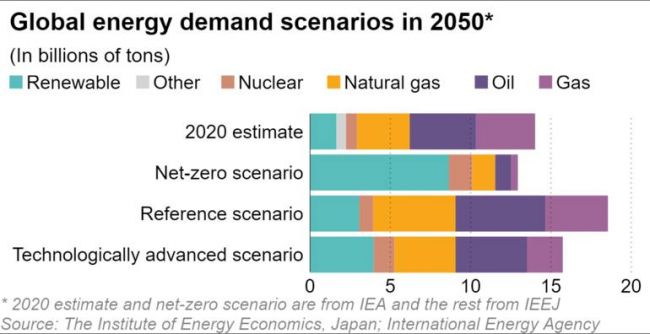

По идеальной дорожной карте Международного энергетического агентства, при достижении нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году мировой спрос на нефть упадет на 76% по сравнению с уровнями 2020 года, спрос на природный газ сократится на 56%, а на уголь — на 89%.

Однако многие эксперты критикуют эту идеальную модель, указывая на то, что прогнозы МЭА являются чистым теоретизированием. Старший экономист Института экономики энергетики Японии Йошиказу Кобаяси полагает, что спрос на ископаемое топливо вряд ли сильно упадет в 2050 году.

Институт разработал два сценария глобального спроса на энергию.

«Стандартный сценарий», который предполагает продолжение предыдущих тенденций, предсказывает, что спрос на энергию ископаемого топлива в богатых странах упадет к 2050 году на 11% по сравнению с текущими уровнями. Но при этом спрос на ископаемое топливо вырастет более чем на 50% в странах с развивающейся экономикой. В результате к 2050 году мировой спрос на нефть вырастет на 36%, а спрос на природный газ — на 57% по сравнению с уровнем 2020 года.

Другой «сценарий прогресса», который предполагает наличие достижений в технологиях зеленой энергетики, также предусматривает более высокий спрос на энергию — рост на 8% для нефти и 16% для природного газа. В институте утверждают, что в развивающихся странах спрос на нефть для использования в качестве бензина и на природный газ в качестве промышленного топлива останется высоким.

Текущий кризис показал, что, по мере того как мир будет отходить от ядерной энергии и ископаемого топлива, будет расти спрос на гибкие источники энергии — такие, как природный газ, способные реагировать на пики и спады возобновляемой энергии.

Экономика заявленного перехода на зеленую возобновляемую энергию вынуждена переходить на ископаемый природный газ, чтобы продолжать работать. От этого природный газ становится не только важным, но и дорогим ресурсом. Цены на газ в Европе выросли с начала года, в особенности на спотовом рынке — на 400%, в то время как цены на электроэнергию поднялись на 250%. Но столь высокий подъем цен выявил попутно и текущие недостатки рыночной биржевой системы в отношении энергетики.

При выполнении нынешних темпов программы декарбонизации предложение ископаемого топлива может не поспевать за спросом. В этой связи эксперты по энергетике указывают на то обстоятельство, что богатые ископаемыми энергоресурсами производители Ближнего Востока знают об этой перспективе и стремятся ею воспользоваться. В августе этого года, накануне грянувшего кризиса, генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что саудовская государственная нефтяная компания усердно работает над расширением производственных мощностей.

«Мы видим, что в добычу нефти очень мало инвестиций, и это прекрасная возможность для нас», — сказал он.

В связи с подобными перспективами из экспертного сообщества Атлантического совета США зазвучали предупреждения, что если США будут и дальше сокращать инвестиции в добычу нефти, то скоро они получат единственную возможностью покупать нефть из нескольких стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия и Россия. Это будет не только политическая угроза, но и экономическая.

Если один регион станет основным источником поставок, то возрастет и риск повторения нефтяных потрясений 1970-х годов.

В заключение — немного общих данных о зеленой энергетике. Зеленую энергию генерируют природные источники, такие как солнечный свет, ветер, дождь, приливы, течение рек, растения, водоросли, геотермальное тепло и т. д. Это возобновляемые энергоресурсы, поскольку они пополняются в природе естественным путем. Главная цель — минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Идеология зеленой энергии была впервые оформлена в стандартные исполняемые программы в ноябре 2006 года — в канадской провинции Онтарио была запущена 20-летняя программа RESOP (Renewable Energy Standard Offer Programme). В 2009 году в провинции Онтарио был принят закон об энергетике и зеленой экономике.

При этом большая часть используемой энергии в мире на сегодня приходится на невозобновляемые источники, из которых основными являются каменный уголь, нефть, природный газ и атомная энергия. Эти источники энергии не могут быть восстановлены за короткий период времени. Преимущество невозобновляемых источников энергии: они относительно дешевы и просты в использовании. Главным недостатком является то, что они исчерпаемы. Кроме того, они серьезно влияют на экологию и здоровье человека и, как считается, в значительной степени ответственны за изменение климата и глобальное потепление.

Сторонники зеленой энергии указывают на ее главное преимущество: средняя стоимость чистых энергетических технологий якобы меньше, чем у ископаемого топлива. Ведь предельная стоимость энергии ветра и солнца практически равны нулю. Поэтому капитал для проектов в области возобновляемых источников энергии поступает в основном авансом, в то время как стоимость единицы энергии по существу бесплатна.

Тем не менее зеленая энергетика имеет следующие недостатки:

— высокая стоимость генерации;

— высокие затраты на передачу;

— прерывность выработки солнечной и ветровой энергии при том условии, что электрические сети должны быть сбалансированы;

— невысокий КПД установок, за исключением гидроэнергетики;

— дороговизна обслуживания и контроля;

— проблема поддержания электрических сетей и резервного хранения;

— проблема сезонного хранения;

— проблема утилизации ветровых турбин, солнечных батарей и аккумуляторов;

— невозможность замены невозобновляемых источников энергии во многих существующих базовых для цивилизации технологических процессах; так, например, нет возможности производить в больших промышленных объемах сталь, удобрения и пластик без использования невозобновляемых ресурсов на углеродной основе.

В основе своей зеленая энергия не решает полностью и проблему выбросов, хотя бы потому, что 25% выбросов парниковых газов дает именно использование электричества.

Источник

Что произойдет, когда на планете закончатся горючие полезные ископаемые?

К основным видам горючих полезных ископаемых обычно относят органические природные ресурсы, такие как нефть, газ, уголь, горючие сланцы, торф и другие. Разведанные запасы этих ресурсов оцениваются до 1,5–2 трлн тонн нефтяного эквивалента. Из них на нефть и газ приходится около 40% от общих разведанных извлекаемых запасов горючих полезных ископаемых. Однако в мире ведется глобальная разведка возможных площадей нефтегазоносности. К примеру, запасы только российского арктического шельфа рядом специалистов оцениваются в 100 млрд тонн. На данный момент в мире для месторождений нефти КИН (коэффициент извлечения нефти) составляет от 30 до 40%.

Запасы большинства месторождений при достижении проектного КИНа переводятся в категорию трудноизвлекаемых запасов или становятся нерентабельными. Разработка трудноизвлекаемых запасов ограничивается научно-техническим прогрессом. Так, к примеру, разработка Ярегского месторождения нефти сетками скважин в 1930–1940-х годах осуществлялась с КИНом лишь в 1,17–6% для отдельных участков месторождения. Применение и ввод термошахтного способа добычи в 1960–1970-х годах позволили поднять это значение по ряду отдельных блоков до 50%, а на некоторых участках и до 70%.

Проведем небольшой математический расчет на примере добычи нефти. Извлекаемые разведанные запасы нефти в мире оцениваются порядка 300 млрд тонн. Ежегодная добыча составляет около 4,43 млрд тонн. При сохранении темпов добычи и современном техническом и технологическом развитии этих запасов хватит почти на 70 лет. Но мы знаем, что ежегодно регистрируются новые месторождения, а также наука не стоит на месте. Возможность полной выработки полезных ископаемых существует, но, скорее всего, ни мы, ни наши дети этого уже не увидят.

Но если это все-таки случится, человечеству придется искать альтернативу. Для замещения угля, нефти или газа в промышленности, в частности, для выработки электричества, давно уже используют иные источники энергии, такие как ядерные реакторы, гидроэнергию и др. Ввод солнечных батарей при данном технологическом и техническом развитии невозможен, так как их КПД очень и очень низок.

Использование «альтернативных» источников энергии ограничивается многими факторами: экологическими, природными. экономическими, социальными и другими. Для отказа от нефти и газа в бытовом масштабе требуется, во-первых, преодоление монополизации рынков, в частности автомобильных. На данный момент, альтернативой этим видам топлива являются электричество и биоэтанол. Но если электричество тоже непосредственно связано с ресурсами, то с биотопливом немного другая ситуация. Для производства данного топлива необходимо выращивать «топливные» сельскохозяйственные культуры. Но чтобы обеспечить этим горючим весь мир, придется засеять огромные территории, на которых на данный момент взращивают обычные сельскохозяйственные продукты. В условиях постоянно растущего населения Земли осуществление такого варианта на мой взгляд невозможно.

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы:

1) при данном развитии альтернативы горючим полезным ископаемым практически нет;

Источник

Мир через 100 лет: почему нефть не кончится, а Земли хватит на всех

Известный биолог и писатель Мэтт Ридли развеивает миф о том, что ресурсы мира исчерпаемы

Известный биолог и писатель Мэтт Ридли в Wall Street Journal утверждает, что исчерпаемость ресурсов Земли — это миф. Мы перевели его яркую колонку.

Сколько раз вы слышали, что человечество скоро подберется к пределу использования мировых ресурсов, что кончится нефть, что скоро атмосфера перестанет справляться с загрязнениями, а земля уже не сможет производить достаточно еды для растущего населения? Авторы этих заявлений исходят из того, что на Земле фиксированное количество всего — металлов, нефти, чистого воздуха, земли — и что мы истощаем эти запасы, потребляя их.

Однако человечество прорывалось сквозь эти пределы раз за разом. Как сказал однажды министр нефти Саудовской Аравии, каменный век закончился не из-за дефицита камня. Люди (и даже некоторые животные) умеют создавать новые возможности, делая свою среду обитания более продуктивной. Отличный пример — сельское хозяйство.

Экономисты не любят экологов: по их мнению, экологи почему-то мыслят статическими пределами, не думают о том, что когда стал иссякать китовый жир, была открыта нефть, когда урожаи перестали расти, появились удобрения, а когда изобрели оптоволокно, упал спрос на медь. Но и экологи считают, что экономисты поклоняются некой сверхъественной силе под названием «рынок», чтобы уклониться от вопроса о пределах роста. Самый простой способ вызвать овацию на конференции экологов — это озвучить грубую шутку про экономистов.

Я был и тем, и другим. Я изучал экологию в академической среде около семи лет, а затем восемь лет работал в журнале Economist. Когда я был экологом, я очень много думал о пределах роста. Сегодня я склоняюсь к мысли, что пределов нет, потому что мы можем изобрести новые способы делать больше с меньшими затратами.

Удивительно, что недавний прогноз межправительственной группы по изменению климата (что к 2100 году температура поднимется на 3,7-4,8 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем) основан на таких предпосылках: отсутствие значительных технологических перемен, прекращение долгосрочного падения темпов роста населения, утроение дохода на душу населения и отсутствие больших изменений по части энергоэффективности экономики. То есть это мир вроде нынешнего, но в котором люди жгут гораздо больше нефти и угля, что приводит к усилению выбросов. Большинство экономистов, однако, ожидают к 2100 году 5-10-кратного роста доходов, огромных технологических перемен и прекращение роста населения: это не так уж много людей, нуждающихся в гораздо меньшем количестве углеводородов.

В 1679 году Антони ван Левенгук, великий голландский натуралист, вычислил, что планета может выдержать население в 13,4 млрд, которого, как считают большинство демографов, никогда и не будет. С тех пор оценки менялись в диапазоне от 1 до 100 млрд, и договориться не получается.

Экономисты говорят, что мы постоянно повышаем производительность каждого гектара земли за счет удобрений, механизации, ирригации и пестицидов. Дальнейшие инновации еще больше поднимут потолок. За последние 50 лет площадь земли, требующейся для выращивания определенного количества пищи, сократилась на 65%.

Экологи возражают, что эти инновации основаны на невозобновляемых ресурсах вроде нефти и газа, а возобновимые используются быстрее, чем их можно восстановить. Так что нынешние показатели не удастся не то что улучшить, но даже и сохранить.

Экономисты парируют, что на огромных территориях (особенно в Африке) еще только предстоит использовать удобрения и современные сельскохозяйственные методики, а значит, нет оснований думать, что в целом по миру производительность земель снизится. Наоборот, даже при достаточно быстром росте населения и доходов (а значит, и росте спроса на мясо и другую роскошь) в 2050 году нам понадобится меньше сельскохозяйственных земель, чем в 2000 (если мы только не будем производить на них биотопливо).

Возьмем воду, которая ограничивает производство пищи во многих странах. В 2000 году мир использовал вдвое меньше воды, чем полагали возможным эксперты в 1960-х. Почему? Благодаря новым ирригационным техникам, которые привели к большой экономии воды. Некоторые страны вроде Израиля сократили использование воды для орошения. А если прибавить к этому методики опреснения морской воды с помощью солнечной энергии, то крайне маловероятно, что уровень запасов свежей воды ограничит рост человечества.

Бестселлер «Пределы роста», опубликованный Римским клубом в 1972 году, предсказывал, что мы упремся во всевозможные потолки, столкнемся с дефицитом разного рода металлов, топлива, минералов и пространства. Почему этого не произошло? Помогли технологии: новые методики разработки сырья, более экономное его использование, замена более дешевыми материалами. Сегодня мы используем на компьютерных платах в 100 раз более тонкий слой позолоты, чем 40 лет назад. Содержание стали в машинах и зданиях продолжает падать.

Еще 10 лет назад можно было считать, что природный газ кончится через несколько десятилетий, вслед за ним кончится и нефть, а в результате сельскохозяйственное производство рухнет. Тогда перед миром встала бы дилемма: или вырубать оставшиеся леса для сельского хозяйства, или голодать.

Но благодаря технологии гидроразрывов и сланцевой революции конец нефти и газа отсрочен. Когда-нибудь они и вправду кончатся, но лишь в том смысле, в каком кончится Атлантический океан, когда вы решите его пересечь на байдарке. Вы, скорее всего, остановитесь и повернете назад задолго до того, как увидите американские берега. Так и мы, скорее всего, успеем найти для нефти и газа дешевые заменители.

Экономист Тим Ворсталл приводит пример теллура — главного ингредиента некоторых видов солнечных панелей. Это один из редчайших элементов на Земле. Быстро ли он кончится? По оценке Ворсталла, его запасы — 120 млн тонн, этого хватит на миллион лет. Теллур также содержится в отходах переработки медной руды, а когда-нибудь его можно будет добывать и из старых солнечных панелей, отслуживших свое.

Многие экологи до сих пор считают, что чем больше на Земле людей, тем больше они наносят планете ущерба. Но в последние 40 лет все было не так. Более высокие доходы и новые технологии позволили снизить человеческое влияние на планету. Более богатые люди не добывают себе дрова и пищу в лесу — они пользуются электричеством и птицефермами, а и то, и другое требует гораздо меньше земли.

Отчасти проблема в том, что слово «потребление» для экологов и экономистов означает разные вещи. Экологи говорят об «использовании ресурса», экономисты же о «покупке товаров и услуг». Но в каком смысле используются вода или теллур, когда продукты, изготовленные с их помощью, кто-то покупает? Они по-прежнему остаются в этих продуктах или в окружающей среде. Вода возвращается в природу и может быть использована заново. Теллур остается в солнечных панелях, которые можно переработать.

Возьмем расчеты Global Footprint Network— калифорнийского исследовательского института, который поддерживают больше 70 международных экологических организаций. В них предполагается, что ископаемое топливо, которое сжигают в погоне за более высокими урожаями, в будущем должно компенсироваться высадкой новых деревьев в масштабах, достаточных, чтобы изъять из атмосферы излишки углекислого газа. Есть также популярные расчеты, что 54% той сельскохозяйственной земли, в которой мы нуждаемся, следует использовать для поглощения углекислоты.

Но что, если посадка деревьев — не единственный способ борьбы с излишками углекислого газа? Или если деревья будут расти быстрее с помощью современной ирригации и удобрений, так что их понадобится меньше? Или если мы снизим эмиссии, как США недавно, заменяя на электростанциях газ углем? Или если мы смиримся с некоторым увеличением эмиссий при высоком росте урожаев? Любое из этих решений может во многом списать тот долг, который у нас остается перед планетой.

Некоторые экологи доказывают, что мы используем больше половины всей зелени на планете. Хельмут Хаберль, австрийский исследователь, не согласен: во-первых, эта величина значительно меньше (14,2% съедаем мы сами и наши животные, еще 9,6% не дают вырасти наши дома и фермы). Во-вторых, чаще всего экономический рост происходит без резкого увеличения используемой биомассы, и по мере индустриализации человеческое потребление того, что растет само по себе, сокращается. Наконец, человеческая деятельность даже увеличивает производство растительности в природе. Удобрения с полей попадают в леса и реки. В районах вроде дельты Нила дикая природа стала более продуктивна, чем до человеческого вмешательства.

Я мечтаю о том, чтобы два племени, экономисты и экологи, собрались когда-нибудь вместе. Я бы поставил перед ними один простой вопрос и запретил бы выходить из зала, пока они не дадут ответ: «Как инновации могут улучшить окружающую среду?»

Источник