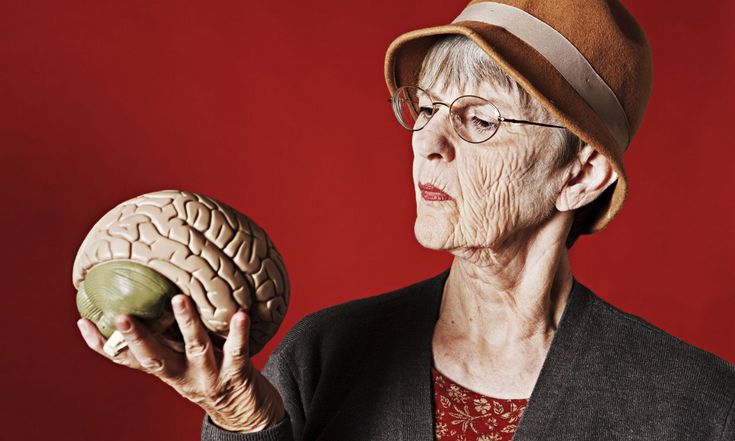

- Головной мозг пожилого человека

- ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОЗГА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

- 8 причин, по которым ваш мозг не хочет работать

- Итак, Ваш мозг не будет работать, если:

- 1. Вы не высыпаететсь

- 2. Вы не умеете справляться со стрессом

- 3. Вы недостаточно двигаетесь

- 4. Вы не выпиваете нужное количество воды

- 5. Вы не употребляете достаточное количество глюкозы

- 6. В вашей диете недостаточно полезных жиров

- 7. Вашему мозгу не достает кислорода

- 8. Вы не тренируете свой мозг

- Как быстро активизировать наш мозг

- Год не работал мозг

Головной мозг пожилого человека

Директор медицинского колледжа Университета Джорджа Вашингтона утверждает, что мозг пожилого человека гораздо более пластичен, чем принято считать. В этом возрасте становится гармоничным взаимодействие правого и левого полушарий мозга, что расширяет наши творческие возможности. Именно поэтому среди людей за 60 можно встретить много личностей, которые только начали свою творческую деятельность.

Конечно, мозг уже не так быстро работает, как в молодости. Однако он выигрывает в гибкости. Именно поэтому с возрастом мы скорее принимаем правильные решения и меньше подвергаемся негативным эмоциям. Пик интеллектуальной активности человека приходится приблизительно на 70 лет, когда мозг начинает работать в полную силу.

Со временем в головном мозге увеличивается количество миелина — вещества, которое способствует быстрому прохождению сигнала между нейронами. За счет этого интеллектуальные способности повышаются на 300 % по сравнению со средним показателем.

А пик активного производства этого вещества приходится на 60–80-летний возраст. Также интересен тот факт, что после 60 лет человек может одновременно использовать 2 полушария. Это позволяет решать значительно более сложные задачи.

Профессор Мончи Ури из Монреальского университета считает, что мозг пожилого человека выбирает наименее энергоемкий путь, сокращая ненужные и оставляя только правильные варианты решения задачи. Было проведено исследование, в котором принимали участие разные возрастные группы. Проходя тесты, молодые люди много путались, в то время как те, кому за 60, принимали правильные решения.

А теперь давай рассмотрим особенности работы мозга в возрасте 60–80 лет. Они действительно радужные.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОЗГА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1. Нейроны головного мозга не отмирают, как все вокруг говорят. Между ними просто пропадают связи, если человек не занимается умственным трудом.

2. Рассеянность и забывчивость появляются из-за переизбытка информации. Поэтому не нужно сосредотачиваться всю жизнь на ненужных мелочах.

3. Начиная с 60 лет, человек при принятии решений использует одновременно не одно полушарие, как молодые люди, а оба.

4. При здоровом образе жизни, наполненной умственной деятельностью, интеллектуальные способности не снижаются с возрастом, а только возрастают, достигая пика в 80, а иногда и в 90 лет.

Так что не бойся старости. А всегда интеллектуально развивайся и интересуйся жизнью, например, как это делает 90-летняя Ольга Мясникова. А также поделись интересными исследованиями со своими друзьями в соцсетях!

Источник

8 причин, по которым ваш мозг не хочет работать

Если вы пренебрегаете принципами, которые должны помогать вашему мозгу активно работать, то не сомневайтесь, что он вам обязательно отомстит и просто откажется работать. Иногда мы забываем слова, иногда не можем собраться, иногда мыслей в голове просто как будто нет. Как же улучшить мыслительный процесс? Всем известно, что мозгу для работы требуется кислород, а чем еще мы можем разбудить расслабившийся мозг, чтобы взяться за дело?

Итак, Ваш мозг не будет работать, если:

1. Вы не высыпаететсь

Кроме того, что хронический недосып может вызвать массу проблем со здоровьем, он серьезно ухудшает концентрацию внимания и работу мозга. Большинству людей ежедневно необходимо минимум 8 часов сна, но эта цифра индивидуальна. Кроме длительности сна важно его качество — он должен быть непрерывным. Фаза, в которой мы видим сны (фаза быстрого сна или REM-фаза), оказывает сильное влияние на наше самочувствие в часы бодрствования. Если сон часто прерывается, мозг проводит меньше времени в этой фазе, в результате чего мы чувствуем себя вялыми и испытываем затруднения с памятью и концентрацией.

2. Вы не умеете справляться со стрессом

Существует много доступных способов борьбы со стрессом, в том числе медитация, ведение дневника, работа с психологом, йога, дыхательные практики, тай чи и т.д. Все они имеют свои преимущества с точки зрения помощи в работе мозга. (1)

3. Вы недостаточно двигаетесь

Физические нагрузки позволяют усилить кровоток, а вместе с тем — и приток кислорода и питательных веществ во все ткани тела. Регулярная физическая активность стимулирует выработку веществ, которые помогают соединению и даже образованию нервных клеток.

Если работа у вас сидячая, периодически отвлекайтесь и разминайте шею — делайте наклоны в стороны. Любую умственную деятельность чередуйте с физической. Посидели за компьютером — присядьте 10 раз или пройдитесь по коридорам и лестницам.

4. Вы не выпиваете нужное количество воды

Наше тело примерно на 60% состоит из воды, а мозг содержит еще больше воды — 80%. Без воды мозг дает сбои — от обезвоживания начинаются головокружения, галлюцинации, обмороки. Если пить недостаточно воды, то вы станете раздражительным и даже агрессивным, а ваша способность принимать правильные решения снизится. Представляете, как важна вода для ума? Часто постоянное желание спать, усталость, туман в голове — связаны именно с тем, что мы недостаточно пьем. То есть, пить-то мы можем много — газировки, кофе, сладкие чаи, фруктовые соки. Но многие из этих напитков, наоборот, только лишают клетки организма жидкости, как раз приводя к обезвоживанию. Особенно напитки содержащие кофеин (чай, кофе кока-кола). Как в анекдоте, «мы пьем все больше, а нам все хуже». Так что пить нужно именно воду — питьевую воду. Но «вливать» в себя воду тоже не стоит. Просто пейте по мере необходимости. Пусть у вас под рукой всегда будет питьевая вода. Постарайтесь выпивать хотя бы пол стакана теплой воды в час в течение дня. О пользе именно теплой воды читайте в этой статье.

5. Вы не употребляете достаточное количество глюкозы

Для нас еда — это и зелень салата, и безобидная куриная грудка. А для мозга все это никакая не еда. Мозгу подавай глюкозу! А основные поставщики глюкозы — это углеводы. Курица с овощами не даст вам упасть в голодный обморок, но вот придумать что-то гениальное. для этого диетического обеда не хватит. Нужны хлеб, сладкое, сухофрукты (идеальный вариант). Человеку, которому необходима умственная деятельность ни в коем случае не подходит безуглеводная диета. На работе отлично подойдет кусочек горького шоколада или сухофрукты.

Углеводы тоже бывают разные — простые и сложные. Обыкновенный сахар (простой углевод) хоть и является глюкозой, «ума» прибавит не так уж и много. Он быстро расщепляется, вызывая сначала резкий взлет глюкозы, а потом резкое падение, не успев «накормить» нервные клетки. А вот сложные углеводы — зерновой хлеб, каши, овощи (да-да, в них тоже много сахара), макароны — расщепляются медленно и обеспечивают организм энергией надолго. В дороге и на перекусе идеальный вариант сложных углеводов — банан! Макароны стоит есть, если следующий прием пищи еще не скоро.

6. В вашей диете недостаточно полезных жиров

Любой ценой избегайте обработанных, гидрогенизированных жиров, которые называются трансжирами, и минимизируйте употребление насыщенных животных жиров. Уменьшить потребление транс-жиров не так сложно, если помнить некоторые правила. Прежде всего, нужно вычеркнуть из своей жизни маргарины — все они содержат много транс-жиров. Обязательно следует просматривать этикетки на выпечке (печенье, торты и т.д.), а также чипсах, майонезах и прочих содержащих жир продуктах. К сожалению, российские производители пока что не указывают содержание транс-жиров на упаковке продукта. Если в списке ингредиентов стоит любое гидрогенизированное или частично гидрогенизированное масло — продукт содержит транс-жиры.

А вот полиненасыщенные жиры — Омега-3 и Омега-6 — незаменимые жирные кислоты. Получить эти жиры можно только через пищу. Они улучшают кровообращение и уменьшают воспалительные процессы в организме и очень полезны для мозга. Содержатся в лососе, сельди, скумбрии, сардинах и форели, а также в семенах подсолнуха, тофу и грецких орехах.

К полезным также относятся и мононенасыщенные жиры. Мононенасыщенные жиры снижают уровень холестерина. Они есть во многих орехах, оливковом масле и масле авокадо.

7. Вашему мозгу не достает кислорода

Мозг может выдержать без кислорода минут 10. И даже когда ничто не мешает нам дышать, кислорода мозгу может не хватать. Зимой кругом батареи и обогреватели, они потребляют кислород, толпы народа и помещения, где людей много, тоже лишают нас необходимого количества кислорода. Простуда, заложен нос — мы вроде бы дышим, но, оказывается, не качественно! Во всех этих случаях вы замечали, что начинаете хотеть спать? Так влияет на мозг недостаток кислорода.

Что делать? Проветривать помещения, открывать окна, и обязательно гулять.

8. Вы не тренируете свой мозг

Изучение новых предметов и языков, получение дополнительных навыков, интеллектуальные хобби помогают сохранять и преумножать ресурсы мозга. Постоянная «тренировка» гарантирует, что он будет работать на самом высоком уровне в течение всей жизни.

Как быстро активизировать наш мозг

На нашем теле есть несколько точек, которые активизируют работу мозга.

- Точка на тыльной стороне ладони между большим пальцем и указательным. Помассируйте ее.

- Разотрите мочки ушей, это поможет проснуться.

- Зевните как можно сильнее, это помогает подбросить мозгу кислорода.

- Ущипните кончик носа, это тоже активизирует мозг.

- Кто-то умеет стоять на голове. Это обеспечивает приток крови к голове и активизирует клетки мозга, но, если на голову встать трудно, можно просто лечь на пол на спину и закинуть ноги за голову. Полежать так минутку.

Если мозгом не пользоваться, он расслабится и разленится. Нагружайте свой ум, тренируйте, решайте головоломки, разгадывайте кроссворды, учите языки, делайте уроки с детьми, учитесь работать с компьютером, не откладывайте в сторону инструкции к новой технике. Заставляйте себя думать, шевелите мозгами, и тогда они не подведут вас в нужный момент!

Источник

Год не работал мозг

С развитием новых методов в нейрофизиологии скрытые возможности мозга человека становятся объектом научных исследований. В.М. Бехтерев [1], Н.П. Бехтерева [2], Н.И. Кобозев [3] и многие другие в своих исследованиях доказали, что физиологический мозг не способен полностью обеспечивать сознательные и тем более бессознательные функции из-за низкой скорости передачи электрических импульсов в межнейрональных синапсах. Известно, что в синапсах импульсы задерживаются на 0,2–0,5 миллисекунд, тогда как человеческая мысль возникает гораздо быстрее.

На данном этапе развития нейрофизиологии мы хорошо представляем, как работает одна нервная клетка. Основываясь на данных научных исследований академика П.К. Анохина, в возникновении временной связи при образовании условных рефлексов лежит сенсорно-биологическая конвергенция импульсов на каждой клетке коры. Метод ПЭТ дает возможность проследить, какие области функционируют при выполнении тех или иных психических функций, но все же недостаточно известным остается то, что происходит внутри этих областей, в какой последовательности и какие сигналы посылают друг другу нервные клетки и как они взаимодействуют между собой. На карте мозга, определены области, отвечающие за те или иные психические функции. Но между клеткой и областью мозга находится еще один, очень важный уровень – совокупность нервных клеток, так называемый ансамбль нейронов, функции которых представляют большой научный интерес.

В своей работе «Рефлексы головного мозга» И.М. Сеченов [4] впервые утверждал, что в основе психических процессов лежит рефлекторный принцип деятельности. Он приводил утвердительные доказательства рефлекторной природы психической деятельности, то есть все переживания, мысли, чувства, возникают в результате воздействия на организм какого-либо физиологического раздражителя. И.П. Павлов создал свою теорию условных рефлексов, согласно которой горизонтальная корковая временная связь при образовании условных рефлексов основывается на свойствах нервных центров – иррадиации, доминантного возбуждения центров безусловных раздражителей и проторении пути. Много исследований было проведено В.М. Бехтеревым, который занимался строением мозга, связывал с ним его функции. Им предложен метод, позволяющий досконально изучить пути нервных волокон и клеток, по которым создан «атлас головного мозга». Настоящий прорыв в изучении мозга происходит тогда, когда удается войти в прямой контакт с клеткой мозга. Метод представляет собой непосредственное вживление в мозг электродов в диагностических и лечебных целях. Электроды вживляются в различные отделы мозга, при раздражении которых происходит повышение его активности, что позволяет детально изучить процессы, происходящие в нем.

Предполагалось, что мозг поделен на четко разграниченные участки, каждый из которых «отвечает» за свою определенную функцию. Например, это зона, отвечающая за сгибание мизинца, а это зона, ответственная за любовь. Эти выводы основывались на простых наблюдениях: если данный участок повреждался, то и соответственно функция его нарушалась.

В настоящее время становится ясным, что все не так просто: нейроны внутри разных зон взаимодействуют между собой весьма сложным путем, и нельзя осуществлять везде четкую «привязку» функции к области мозга в том, что касается обеспечения высших функций, то есть можно лишь сказать, что данная область имеет отношение к памяти, речи, эмоциям. Пока трудно объяснить, что этот нейронный ансамбль не кусочек мозга, а широко раскинутая сеть и только он отвечает за восприятие букв, а другой ансамбль – за восприятие слов и предложений. Сложная работа мозга по обеспечению высших видов психической деятельности похожа на вспышку салюта: мы видим сначала множество огней, а потом они начинают гаснуть и снова загораются, перемигиваясь между собою, какие-то кусочки остаются темными, другие вспыхивают. Таким же образом и сигнал возбуждения посылается в определенную область мозга, но деятельность нервных клеток внутри нее подчиняется своим особым ритмам, своей иерархии. Благодаря этим особенностям разрушение одних нервных клеток может оказаться невосполнимой потерей для мозга, а другие вполне могут заменить соседние «переучившиеся» нейроны, то есть проявляется свойство нервных центров – пластичность. К выполнению своей работы ряд нейронов готов с самого рождения, а есть нейроны, которые можно «воспитать» в процессе развития, поэтому можно попытаться заставить их взять на себя работу утраченных клеток.

Нейроны подкорковых глубоких структур мозга решают задачу всем миром, сообща. Тогда как нейроны коры, которые эту проблему решают самостоятельно, в действительности повышают ее активность, а частота импульсаций нейронов глубинных структур понижается. Высшие функции мозга обеспечиваются расшифровкой нервного кода, то есть пониманием того, как отдельные нейроны объединяются в структуры, а структура – в систему и в целостный мозг [5].

По мнению ученых, вокруг головного мозга было выявлено высокочастотное поле, отличающееся от общего биополя человека. Оно получило свое название – психополе. Психополе обеспечивает нормальное высокоскоростное протекание всех нейрофизиологических процессов. Определено, что это психополе настолько высокоэнергетично, что нуждается в особых носителях, которыми являются кристаллы эпифиза. Они дают возможность держать в белковом теле огромный энергоинформационный объем без денатурации белка.

В 60-х годах 20-го столетия профессор МГУ Н.И. Кобозев [3], исследуя феномен сознания, пришел к выводу, что материальная физиология мозга сама по себе не обеспечивает мышления и другие психические функции. Это возможно за счет внешних источников сверхлегких частиц-психонов, которые являются энергетической основой мыслительных и эмоциональных импульсов. В исследованиях был определен органоид, способный улавливать потоки психонов. Было установлено, что кристаллики эпифиза являются носителями голограмм, которые определяют пространственно-временное развертывание всех психогенетических программ, заложенных при рождении. Огромное количество информации о различных позитивных и негативных программах жизни человека хранится в кристалликах эпифиза. Силы психического и духовного воздействия на кристаллики эпифиза определяют, как и какие программы будут реализованы человеком в течение жизни. У многих людей этот процесс протекает неосознанно, и они не могут полностью реализовать свой энергоинформационный потенциал. И по этой причине даже гениальные люди реализуют свои задатки всего лишь на 5–7 процентов.

В критической ситуации, когда проблему надо решать немедленно, начинается активная выработка психической энергии огромной силы. И тогда совершается спонтанный неуправляемый психоэнергетический процесс воздействия на кристаллики эпифиза и в них активируется программа выхода из кризисной ситуации. Только выработка мощных высокодуховных энергий кратковременна, и когда кризис разрешается, забывается величайшие мгновения психоэнергетического напряжения. И не многие могут осознанно управлять психической энергией и решать с ее помощью различные проблемы [6].

Современная нейрофизиологическая наука уделяет особое внимание изучению психоэнергетических процессов в головном мозге. Есть множество институтов и лабораторий, разрабатывающих теоретические проблемы данного направления, разработки которых позволяют практической психологии [7] заниматься проблемами активации резервов психики человека, опираясь не только на эмпирический опыт, но и на научные данные. Сложные нестандартные проблемы могут быть эффективно решены только при активации программ развития, в пробуждении скрытых резервов психики. Данный подход дает возможность проявить весь потенциал личности и предоставить эффективные способы его реализации.

В возрасте 40–70 лет мозг имеет свои особенности. Интеллектуальная «мощь» при здоровом образе жизни не падает с возрастом, а только возрастает. Максимальное проявление когнитивных функций находится в интервале 40–60 лет. С 50 лет человек при решении проблем использует одновременно не одно полушарие, как у молодых, а оба (мозговая амбидекстрия). Считается, что в среднем возрасте человек становится более устойчив к стрессам и может более эффективно работать в условиях сильной эмоциональной нагрузки. Нейроны головного мозга не отмирают как полагали до 30 %, а могут пропадать связи между ними в том случае, если человек не занимается серьезным умственным трудом. Количество миелина (белое вещество мозга) с возрастом в головном мозге возрастает, и достигает максимума после 60 лет, при этом значительно возрастает интуиция.

Мозг в 40–70 лет принято рассматривать не как зрелый, целостный и готовый к работе, а как находящийся на спаде и не вполне справляющийся со своими функциями. Ряд российских ученых-психологов пришел к такому же выводу: с возрастом мозг человека начинает работать эффективнее, чем в молодости.

Источник