Православная Жизнь

Согласно календарю государственных праздников, 16 апреля в Украине отмечается День окружающей среды, а 1 мая – Праздник Весны и Труда.

Что говорит по этому поводу Церковь?

Итак, когда Церковь запрещает работать, а когда нет? В церковном предании есть только один запрет работы – в воскресенье, и даже он не носит абсолютного характера. Так, 29-е правило Святого Поместного Лаодикийского Собора говорит по этому поводу следующее: «Не подобает христианам иудействовати, и в субботу праздновати, но делати (т. е. работать) им в сей день: а в день воскресный преимущественно праздновати, аще могут, яко христианам. Аще же обрящутся иудействующие: да будет анафема от Христа».

Все толкователи соборных постановлений Церкви единогласны в том, что христиане, вынужденные по тем или иным причинам работать в воскресный день, не подлежат осуждению. Так, еп. Никодим (Милаш) подчеркивает, что данным правилом «…предписывается особенно почитать воскресный день, не работать и проводить его по-христиански. Относительно последнего отцы Собора добавляют, что так должны поступать, если могут, т. е., как говорит в толковании данного правила Вальсамон, никто не принуждается безусловно ничего не делать, потому что, если кто, вследствие бедности или какой-либо необходимости, будет работать и в воскресение, он не подлежит за это осуждению».

Нет в Церкви также запретов на работу в какой-либо другой день. Мы чтим традиции православных праздников: люди участвуют в богослужениях, а затем собираются дома за праздничным столом, ходят в гости друг к другу и т.д. Но и эти традиции не являются языческими, а символизируют проявление нашей любви к Богу и близким. И поэтому было бы серьезной ошибкой превращать их в магический ритуал, запрещающий какую бы то ни было работу.

Наша жизнь устроена так, что даже в самые светлые праздничные и воскресные дни миллионы людей вынуждены идти на работу. И мы, т. е. те, кто отмечает воскресение и праздники в Церкви, что называется, без зазрения совести пользуемся результатами их труда. Только представьте себе, что случится, если свои рабочие места в воскресенье и праздники покинут водители трамваев и маршруток, летчики и машинисты, если уйдут военные с боевого дежурства или врачи скорой помощи не захотят совершать экстренные выезды, а хирурги не будут проводить в эти дни срочные операции? Что произойдет, если в эти дни остановятся заводы, фабрики, доменные печи, пекарни, теплоэлектростанции и другие предприятия? Все мы останемся без тепла, еды и т. д.

А как же быть с четвертой заповедью Десятисловия?

Кстати, вы заметили, что приведенное выше каноническое правило запрещает бездельничать в субботу и тем самым уподобляться иудеям? А ведь многие православные до сих пор уверены в том, что запрет, данный иудеям, распространяется и на христиан, и потому они экстраполируют его на воскресные и праздничные дни, а нередко и будни церковного года.

И действительно, при поверхностном осмыслении этого ветхозаветного запрета проблема кажется простой и понятной: Бог сказал «Не работай!», значит работать (т. е. осуществлять хозяйственную деятельность) нельзя. Будешь работать – будешь наказан. Страх наказания приводит некоторых христиан в недоумение: а как же быть с теми, кто вынужден работать в праздничные и воскресные дни? Разве водители автобусов, трамваев, поездов и самолетов, работники сферы обслуживания, дежурные врачи, хлеборобы, военные, охраняющие мирную жизнь, и многие другие, кто вынужден выполнять в праздники свои служебные обязанности, непременно погибнут? Но ведь мы пользуемся продуктами их труда, услугами. Разве это не лицемерие с наше стороны? Получается, что мы сваливаем с себя вину на плечи других людей? Да и разве лучше в праздничный день предаваться пустословию и суесловию, распивать спиртные напитки, смотреть телевизор, бездельничать, нежели с пользой для близких и для себя потрудиться?

Не желая (или не умея) найти ответы на эти вопросы, мы часто доводим ситуацию до абсурда, когда грех, сотворенный в праздничный день, считаем нормой, а труд во благо – грехом. Более того, таким образом мы фактически превращаем христианство в язычество, в некую «белую магию православного обряда», в религиозную систему, где жизнь по заповедям Евангелия уходит на второй план, уступая место обрядоверию. Отсюда вышли и многочисленные запреты на работу в те или иные дни церковного календаря, распространенные в околоцерковной среде.

Мы совершенно забыли, что четвертая заповедь была дана народу, который практически полностью забыл о Боге. Когда Моисей взошел на гору Синай, народ Израиля тут же, не выдержав и 40 дней, уклонился в язычество, а ведь перед этим ему были явлены чудеса, о которых нам, христианам, сегодня можно только мечтать. В ситуации чуть ли не полного духовного омертвения израильского народа четвертая заповедь была нужна и более чем уместна. Ибо без нее евреи через одно-два поколения могли бы и вовсе забыть то, к чему их готовил Господь. В этом смысле целесообразными являлись суровые наказания за нарушения этой, да и других заповедей Десятисловия. По-другому просто и быть не могло: именно страх наказания оказался тем стимулом, который удерживал ветхозаветных людей от уклонения в вере. Точно так же нередко страх наказания удерживает и наших чад от непослушания и дурных поступков. Дети еще не способны понять всех причин, по которым родители накладывают те или иные запреты, они еще не могут совершить сознательный выбор, и только данный им свыше (от родителей) закон учит их различать, что такое грех, а что добродетель.

Собственно, по этой причине апостол Павел и назвал Ветхий Закон «детоводителем ко Христу»!

У христиан все по-другому

Но все это касается исключительно ветхого, еще не окрепшего душой человека. У христиан все по-другому. Уже в Книге пророка Иеремии написано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, – не такой завет, который Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили… Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его…» (Иер. 31:31–34).

И сегодня мы видим: согласно этому Завету, уже вошли в вечную субботу, которая для нас есть Христос. Теперь Бог всегда с нами! Именно Он есть Господин субботы (Рим. 10:4). Он Сам сделался для нас субботой, т. е. покоем (Евр. 4:1–11, Мф. 11:28–30).

Поэтому в Новом Завете сказано: «Никто да не осуждает вас ни за пищу или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу» (Кол. 2:16); «Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает» (Рим. 14:6). А далее следует вывод, кардинально меняющий вектор ветхозаветной заповеди о субботе: «Итак, можно и в субботы делать добро» (Мф. 12:12).

Странно, но современные христиане почему-то забыли, что теперь Бог всегда с нами? Мы ходим в Церковь не потому, что Господь нас обязал, а потому, что ощущаем острую необходимость быть в Его Теле, жить Его Жизнью! В этом смысле не только один день, но и вся наша жизнь должна проходить как постоянное «богослужение» (совершаемое перед очами Божиими), включающее в себя не только посещение храма и частную молитву (которая, по заповеди апостола, должна быть непрестанной), но и труд на благо своих близких: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8).

Любой труд на благо уже есть служение Богу («богослужение»), и поэтому он благословен перед Творцом. Собственно поэтому святые отцы всегда призывали христиан в праздники и воскресные дни посещать больных, помогать страждущим, кормить голодных и т. д. Забота о ближних (не только о родных) вообще должна стать насущной потребностью для каждого христианина. Вот почему все люди, которые совершают общественно полезный труд в воскресные и праздничные дни, не только не делают греха, но творят угодное Богу!

Никогда в Церкви не запрещался необходимый и полезный труд, пусть бы даже он совершался и в праздники, и в воскресные дни. Так, например, свт. Григорий Палама, увещевая христиан посещать церковь по воскресеньям, отмечает: «Посещай в день сей храм Божий, и будь на всех службах церковных… и никакого житейского дела в оный день не делай, кроме необходимого» (Добротолюбие. Т. 5).

Конечно, речь не может идти о том, чтобы подобные святоотеческие советы и соборные правила стали причиной (т. е. звучали как отговорка) для непосещения богослужений. Но все же они четко указывают на то, что созидательный труд есть благо, на то, что человек (а тем более христианин) должен трудом своим украшать и приводить в порядок окружающий нас мир (свою квартиру, подъезд, улицу, двор, страну наконец). Глядя на наши замусоренные дворы, улицы и города, т. е. на окружающую нас среду, состояние которой целиком зависит от нас самих, становится неприятно от мысли, что здесь живут христиане, которые Бога боятся, но не любят свой двор, улицу, страну и т. д. И приходят на память слова апостола Иоанна: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в любви» (1 Ин. 4:18). Согласно обетованию Господа, Новый Закон – закон любви должен быть начертан в наших сердцах: «Любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10). И разве этот закон может оправдывать лень и безделье?

Источник

Хорошо ли для христианина много работать?

Андрей Рогозянский ищет выход из замкнутого круга

|

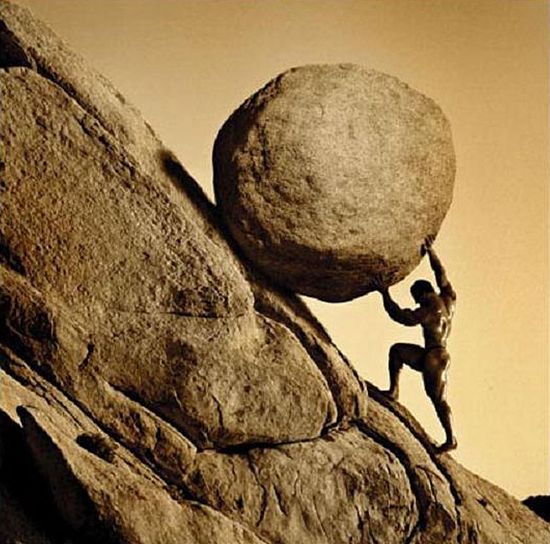

| Сизифов труд |

На первый взгляд, да. В Раю Адам и Ева трудятся, хотя это особенный труд, не связанный с негативными переживаниями. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2, 15). После грехопадения труд становится уже чем-то вроде воспитательного средства: паши в поте лица и, как говорится, почувствуй разницу…

Даром человеку теперь ничего не даётся. Всё, что доставляет телу питание, тепло и уют, добывается напряжённым усилием. С течением времени зарождается культура труда, поэтика труда. Труд из проклятья и тяжкой ноши получает значение положительной ценности, ибо ему человек обязан выживанием.

Указывают на психолого-этическую ценность труда — «труд облагораживает». В условиях, когда у человека нет необходимости трудиться, его скоро затягивают апатия и лень. Пример этического парадокса являет «трудолюбие». Хорошо не просто – трудиться, хорошо и правильно – любить труд. Вот он, образ человека как нравственного существа, обретающего удовлетворение в самой драме жизни, в самопреодолении.

В философии стоиков и в христианских аскетических практиках труд – это духовное средство. Вместе с молитвой он очищает душу и возвышает к истине, к Богу. «Возлюби труд, — учил преподобный Антоний Великий, — он, в соединении с постом, молитвой и бдением, освободит тебя от всех скверн. Телесный труд доставляет сердцу чистоту; чистота сердца служит причиной того, что душа приносит плод».

Совсем иной образ мы находим в Новое время: труд как способ для человека доказать самодостаточность. В понятия о труде проникает порча, трудовой пафос перерастает в пафос утверждения своего «я», подчинения сил природы. В протестантской морали преуспеяния народы работают в интересах буржуазии, марксистская теория пускает огромные человеческие усилия в постройку идеологического колосса. Хорошо ли для христианина в данных условиях – много работать? Результаты работы отчуждены, падают в копилку отнюдь не богоугодного свойства. Прообраз этого уже был в истории: строительство Вавилонской башни.

Правильно ли много работать сегодня, во времена, когда мы уже не изобретаем perpetuum mobile и не возводим корчагинского светлого завтра? Работа – новое «наше всё», принцип наиболее простой и удобной организации во времени и пространстве. Удобной, но для кого и зачем?

Ежедневно, в течение длительного времени в моем дворе бабушка прогуливалась с внучкой. Ребеночек был совсем ещё крохой. Мама, знакомая мне молодая особа, появлялась редко. «Работает, нагрузка большая», – поясняла бабуля и как бы сочувственно вздыхала. За этим следовали сетования на дороговизну жизни, рассказы о хорошем месте бухгалтера в фирме и способностях дочери, из-за которых её ценит начальство.

С течением времени, пока малышка вставала на ноги и училась произносить фразы, в окнах квартиры засверкал пластик, а из мебельного фургона грузчики вынули и подняли наверх кухонный гарнитур и бытовую технику. Бабушка переменилась. На прогулках она выглядела экспертом, говорила чинно и в нос, как бы поневоле снисходя к коллегам по выгулочному цеху.

– Что-то тебя не видно, – бросил я однажды пробегающей мимо бухгалтерше, – прелестная у тебя дочка растет.

– Да, – отвечала она, – работы невпроворот, сижу вечерами.

– А чего делаешь? Коммунизм строишь? – подтрунил я.

– Нет, – рассмеялась она, не проникая впрочем в иронию, – Сейчас годовой отчет, а перед этим налоговая. В общем, голова идет кругом…

|

Эта сценка не идёт из моей памяти, когда я слышу о проблемах работы и заработка. В том числе и из уст людей православных. Моя мать, вероятно, перечеркнула себе жизнь, отказавшись идти на повышение и оставшись на скромной должности детсадовского воспитателя с 90 рублями. Зато на полдня…

Последнее – возможность проводить время дома – было аргументом и очень весомым. Подумать только, в наши дни это может вызвать ужас: половину времени в доме! Общение с детьми, уроки, домашние дела, уборка, готовка, посуда. Основное преимущество работы как раз в том, чтобы не приходилось думать ни о чём больше. Я на работе и – баста! Я делаю то же, что делают все остальные.

Думаете, отчего нам так сложно дается рождение детей? Откуда потом все проблемы со школой? А почему даже в морозный январь старые лыжи остаются задвинуты на глубину антресолей? И приходская жизнь отчего замирает с воскресным отпустом? Правильно. Все потому, что все упомянутые вещи крайне вредны и противопоказаны:

б) для отдыха после нее.

Я не собираюсь преуменьшать ценность общественного труда и рисовать пасторали. Прекрасен порыв учёного и конструктора, исполнены благородства служения врача и учителя. Сам автор данных строк наверняка не сделал бы многого без профессионального увлечения, так что свеча в одиноком окне, бывает, не гаснет до утра. Однако, «работа» как феномен общественного сознания, как социологический маркер – это нечто особенное. Преимущественная самоидентификация по полу, профессии и служебному положению неоднократно отмечалась социологами. «Работа» есть центр и скрепа; место, через которое, как через символическую пуповину, современный человек прикрепляется к жизни, воспринимает действительность, обменивается с нею энергиями. «Работа» теснит дом, родных и друзей из числа жизненных приоритетов. От «работы» как от базовой категории современный человек исчисляет жизненные пропорции; вне отнесения себя к конкретной вакансии-должности он ощущает себя пораженным, дезориентированным, стоящим как бы вне существующего миропорядка.

На практике смещение акцентов выглядит так, что семья из провинции в поисках работы готова уехать в столицу, в перспективу, исполненную рисков, но не решает вопрос занятости на своей малой родине тем или иным способом, опираясь на обжитое место и налаженные связи. Нередки примеры, когда в семьях, не испытывающих материальных затруднений, женщина отправляется на работу, оправдывая это теми или другими причинами. Хотя настоящая причина проста: без работы не знаешь, что делать… У себя в доме, на своей территории наш современник оказывается неспособен как следует развернуться душой, ощутить себя в роли ответственного лица, творца и хозяина. Домашнюю роль не поставишь в один ряд со служебной. В доме я кто? Кухарка и поломойка? Забиватель гвоздей и сантехник? А там я – начальник отдела! Сравнения, как говорится, излишни…

Чем же чревато подобное положение и почему нельзя удовлетвориться тем, каким образом в настоящий момент решаются вопросы о заработке и занятости?

Первое неприемлемое – это, конечно, «самоидентификация через работу». Печально видеть, когда мирская табель о рангах переносится и на церковную реальность. Волей-неволей мы привыкаем к тому, что человек, приезжающий к храму на дорогой автомашине, считается более благополучным и состоявшимся, нежели многие. Волей-неволей в компании собратьев мы опускаем разговоры о вере и предпочитаем мирские темы, в которых важнейшую роль играют работа и приобретения.

Второе, что должно настораживать, касается роли «работы» как универсального заменителя остальных типов активности – активности церковной, духовно-аскетической, познавательной (интересует лишь то, что относится к специальным профессиональным типам знаний), педагогической (нет желания заниматься воспитанием и вообще уделять время детям), домостроительной, общенческой, мастеровой, помогающей (не хочется овладевать навыками, принимать участие в типах деятельности и поручениях вне рабочего «функционала»). Редко, когда человек думает о служении и деле жизни. Почувствовав вкус к карьере, православные, увы, перестали искать особых путей, а стали просто «ходить на работу», довольствуясь общим ощущением занятости и материальных возможностей.

Для Церкви было бы странно возражать против стремления к большему благополучию. В каждом примере замучишься объяснять: чем вредна для души замена изношенных «Жигулей» на новенькую иномарку. Пожалуй, в смене «Жигулей» нет ничего предосудительного, когда перед нами стоит четкое представление о христианской жизни, а жизнь в семье, церковной общине наполнена, развернута в разнообразных активности и взаимосвязях. Не возникает двух мнений, что считать главным, а что вспомогательным, второстепенным. Но поскольку образ христианской жизни размыт, а давление мира нарастает, стремление к заработку и приобретениям означает секуляризацию и откат к массовому мировосприятию.

Сумеем ли мы выйти из замкнутого круга заработка-потребления, придать слову «труд» внеэкономический смысл? Сумеет ли православная община отстоять собственное видение жизни, сохранить необщее выражение лица? Бесплодный сизифов труд по общему стереотипу, ради статусности, развлечения или утоления подступающего потребительского стресса вряд ли отвечает христианским принципам. Много трудиться для христианина – хорошо, но пусть труд этот будет многообразен. Ведь трудиться необходимо не только на рабочем месте, но и в семье, на приходе, в дружеских отношениях. Да и работа над собой – также труд и немалый.

Источник