Ультразвуковая ванна: устройство и апгрейд

Наиболее дешевые и доступные УЗ-ванны — на 0.5 л с продолговатым баком, наподобие CT-400, AOYUE-9050, тысячи их. Бывают они в двух вариантах — однорежимные на 30-35 Вт и двухрежимные 30/50 или 35/60 Вт. Ну, еще бывают с разными блоками управления, но это тема другой статьи. Двухрежимные, разумеется, дороже. Но, на самом деле, различия минимальны и для апгрейда однорежимной ванны до двухрежимной потребуется горстка деталек рублей так на 10-20. Благо, плата как правило предусматривает оба варианта (так дешевле) и в однорежимной просто не установлены некоторые элементы.

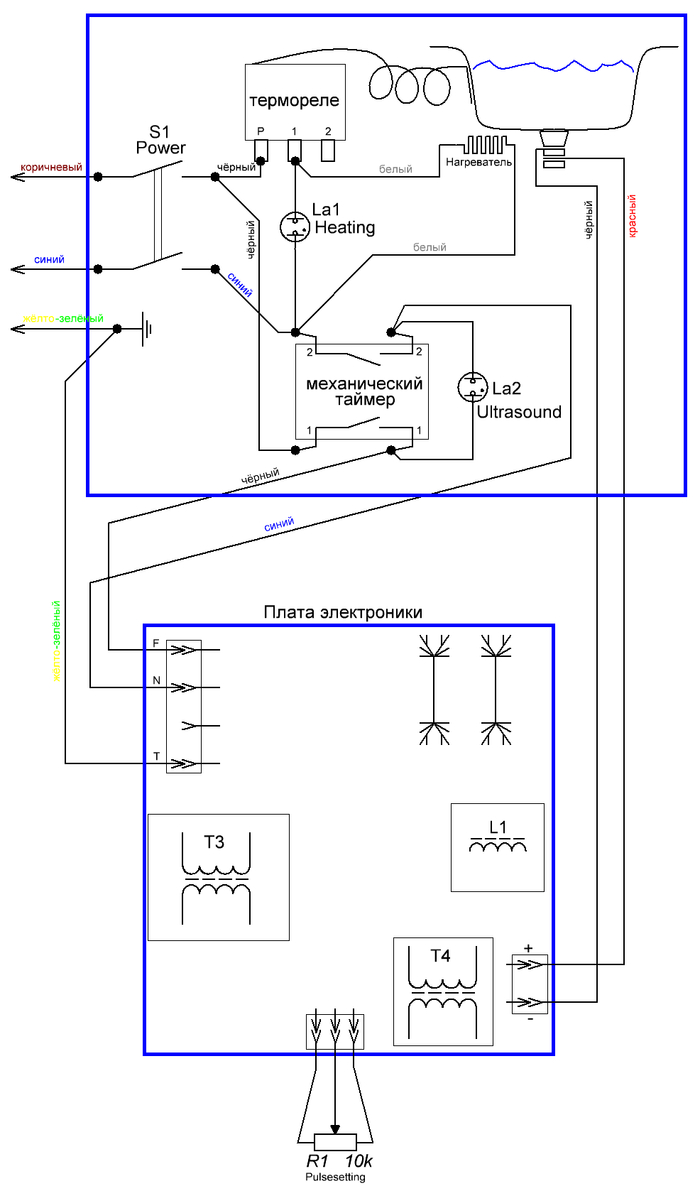

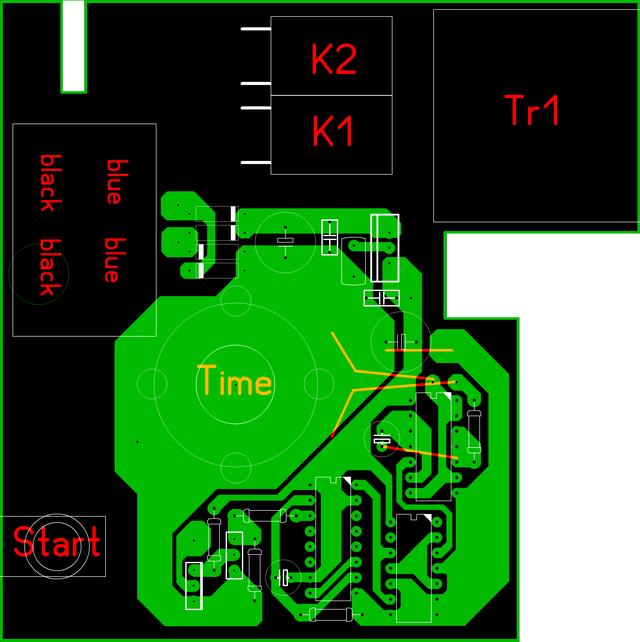

Как видно из блок-схемы, режимы отличаются только питанием УЗ генератора — через однополупериодный выпрямитель или двухполупериодный. В однорежимных ваннах отсутствуют мостик и реле, переключающее мощность (реле заменяется перемычкой, а вместо мостика — только его левый нижний диод, или перемычка на его месте), а также отличается схема управления. Собственно, достаточно допаять эти элементы, допилить/переделать схему управления — и ванна станет двухрежимной.

Дополнительно можно сделать вывод — в режиме повышенной мощности амплитуда колебаний та же, т.е. он эквивалентен увеличению выдержки примерно вдвое. Зато ванна в нем работает гораздо тише.

У меня ванна CT-Brand CT-400A, однорежимная 35 Вт с пятиминутным таймером на дискретной логике (не помню, как они сами называют этот вариант). Аналогичная ей двухрежимная 35/60 Вт — CT-400C, в нее-то и будем переделывать.

После разборки внутри обнаруживается плата с тучей пустых мест. На фото их правда уже нет)

На верхней половине корпуса установлены бак с излучателем (таблетка диаметром 50 мм и толщиной 3-6 мм, приклеена в центре на эпоксидку, как раз там где под нее выштампована ямка) и плата с кнопкой и СИДом. Плата опять универсальная, с дырками и под А, и под С 🙂 Этим следует незамедлительно воспользоваться, запаяв второй СИД, кнопку и разъем (и переставив первый СИД — он на месте второй кнопки). Бак же желательно выдавить, почистить от говна, которым он крепился (впрочем, у айоя там вполне нормальный силиконовый герметик — лучше не выдавливать, смысла нет) и посадить на автомобильный герметик, который не разрушает металл (т.е. не выделяет уксусную кислоту или еще какую дрянь).

Крепление таблетки (правда, из другой ванны, но в плане бака они практически идентичны):

Белые потеки — герметик. Если будете садить бак на герметик — аккуратней, эта штука медленно, но верно течет вниз. Так что заливать им надо в два присеста, чтобы герметику было некуда течь (сперва залить в бортик бака, вставить в корпус и выдержать в перевернутом состоянии, пока не засохнет, затем залить щель между корпусом и баком снаружи). Голубоватая сопля на проводе — акрилатовый клей, это тоже моя работа.

Основная плата чуть интересней. Вот снятая с нее схема (с уже дорисованными элементами двухрежимки).

Как видно из схемы, генератор представляет собой автогенерирующий полумост, нагруженный на резонансную цепь L1/C5/Z1. Z1 — УЗ излучатель (пьезотаблетка), L1 — здоровый дроссель, намотанный красным проводом. Небольшой транс на колечке — Т1, трансформатор ОС. В принципе, схема довольно типичная и в версии А представлена в полном варианте. Кстати, из гальванической развязки — только изоляция, положенная китайцами между баком и пьезиком. Так что совать пальцы во включенную в сеть ванну не стоит. Фиг их знает, что они там положили, да и инструкция не советует.

Чуть ниже конденсаторный питальник логики и реле, еще ниже сама логика. Логика представляет собой два реле времени, запускаемые/останавливаемые нажатием кнопки. В их конструкции я так и не разобрался, а впрочем, и не старался. Благо оба одинаковые и можно просто продублировать имеющуюся часть. Узел на VT5/VT6 выключает реле на IC1, если ванна выключена.

В варианте А отсутствуют реле K1 с обвязкой (заменено перемычкой, соответсвующей выключенному состоянию реле), большая часть моста VD2 (стоит только один диод, странно, что не перемычка), IC1 с обвязкой и узел на VT5/VT6.

Точность выдержки у такого таймера фиговая. При заявленной 5 минут реально оно работает около 3:40. Зато дешево.

Еще из апгрейда надо бы сделать поддончик, но пока не придумал конструкцию. Правда ванна и так довольно маленькая, разобранный до потрохов сотовый в нее влазит с трудом (хотя собранных туда два влезут).

Тест на фольге девайс проходит, а вот палец в нем держать можно спокойно (если не считать опасений на тему «а ну как долбанет»). В опробованных растворах (разведенный «Мистер Мускул», жидкость для стеклоомывателей автомобильных) флюс не отмывает. Зато вполне неплохо отмывает грязь, в том числе окислы с плат «утопленничков». На специальную жидкость жабу я еще не уговорил (да и нету ее поблизости), изопропанола тоже маловато, чтобы платы в нем купать, так что одна из основных целей, для которых покупал — не выполняется.

Источник

Ремонт ультразвуковой ванны ULTRASONIC PULSE 300

Обычная история – привезли для ремонта, а что сломано, не сказали. Сказали «включишь – увидишь». Хоть бы инструкцию по пользованию в коробку положили.

Ну, ладно, оставил на «потом посмотреть», а тут как раз три выходных получилось.

Начал с внешнего осмотра — ванна красивая, большая, ухоженная – то ли работала мало, то ли хозяева бдительно следили за её состоянием (рис.1).

На передней панели (рис.2) слева вверху стоит выключатель питания «Power On», правее — ручка регулятора термостата (режим подогрева жидкости в ванне), ещё правее – регулятор задатчика времени (надо полагать, таймер продолжительности работы «мойки»). В нижнем левом углу стоит регулятор «Pulsesetting» с обозначениями на шкале «Slow» и «Fast», что говорит о какой-то регулировке частоты работы ультразвукового излучателя. Возле регуляторов температуры и времени есть световые индикаторы «Heating» (Нагрев) и «Ultrasound» (Ультразвук).

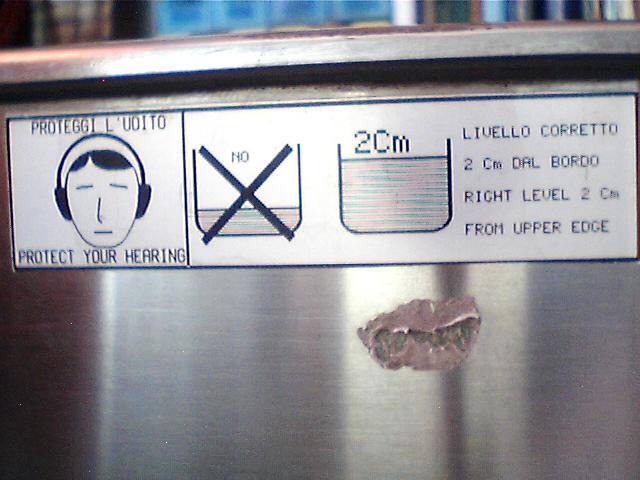

Наклейка на передней панели (рис.3) говорит о том, что во время пользования ванной нужно беречь уши, не использовать ванну с малым объёмом жидкости, но и не наполнять её «до краёв» — оставлять 2 см.

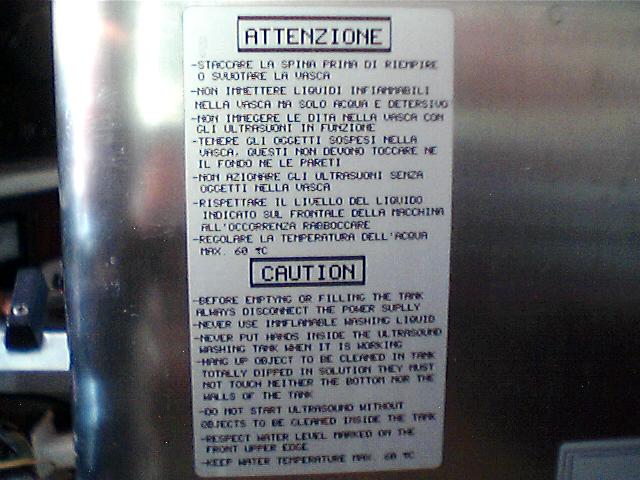

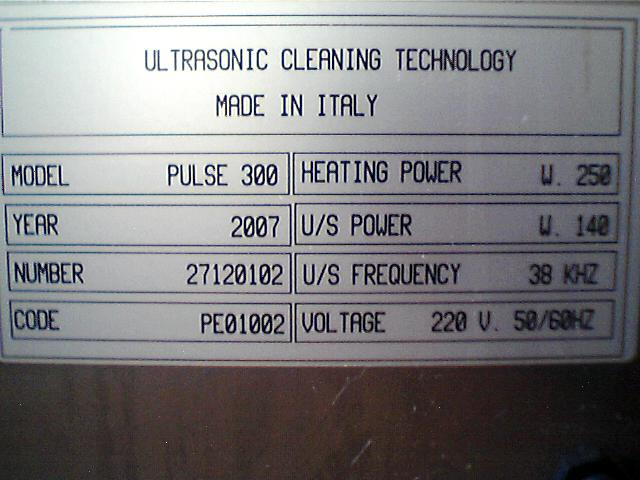

На обратной стороне корпуса есть ещё две наклейки – одна с предупреждениями и основными правилами работы с устройством, другая с информационными данными и техническими характеристиками (рис.4 и рис.5). Здесь интересны «Heating Power» (это, скорее всего, мощность нагревателя) и два параметра, относящиеся к ультразвуку («U/S») – мощность 140 Вт и частота 38 кГц (наверное, средняя).

В днище самой моечной ванне имеется сливное отверстие (рис.6), а на боковой стенке корпуса установлен вывод с краном (рис.7). Кран, скорее всего, «шаровый».

Никаких внешних повреждений не видно. Переключатель «Power On» срабатывает нормально, без заеданий. При регулировке термостата слышны щелчки возле метки «25 градусов». При установке ручки таймера в положение «15 минут», он начал тикать – надо полагать, у него механический принцип отсчёта времени.

Включил переключатель «Power On», проверил тестером сопротивление от выводов вилки сетевого шнура на корпус ванны – прибор показывает «бесконечность», значит, при включении в сеть током ударить не должно. При подключении тестера к обоим выводам вилки – показывает сопротивление 815 Ом. Если выставить ручку термостата на температуру выше 25 градусов, сопротивление уменьшается до 200 Ом (надо полагать, подключается какой-то нагревательный элемент). При смене полярности щупов все показания остаются такими же.

Пока занимался измерениями сопротивлений, не заметил, как таймер перестал «щёлкать». А по шкале ему ещё более 10 минут надо работать… Пошевелил ручку – опять «защёлкал», но примерно через минуту остановился… Так, интересно… Но сначала надо проверить работоспособность всего остального.

Несу на кухню, наливаю в ванну холодной воды, выставляю термостат на 30 градусов, регулятор «Pulsesetting» в среднее положение. Включаю в сеть 220 В – всё работает. Загорелись индикаторы «Heating» и «Ultrasound», пузырьки в воде образуются и удерживаются в объёме, звучание при регулировке «Pulsesetting» меняется, вроде, всё нормально, ничего страшного не происходит. Кстати, независимо от того, в каком положении находится регулятор «Pulsesetting», вибрации ванны плавно и циклично меняются – похоже, что происходит какое-то автоматическое изменение рабочей частоты преобразователя в небольших пределах.

Через некоторое время индикатор «Heating» погас – надо полагать, вода нагрелась до нужной температуры. Таймер «молчит», но если к ручке приложить некоторое усилие, помогающее ему вращаться против часовой стрелки, то он начинает работать — значит, надо разбирать корпус и смотреть, что там у него не работает… Может, просто почистить и смазать надо…

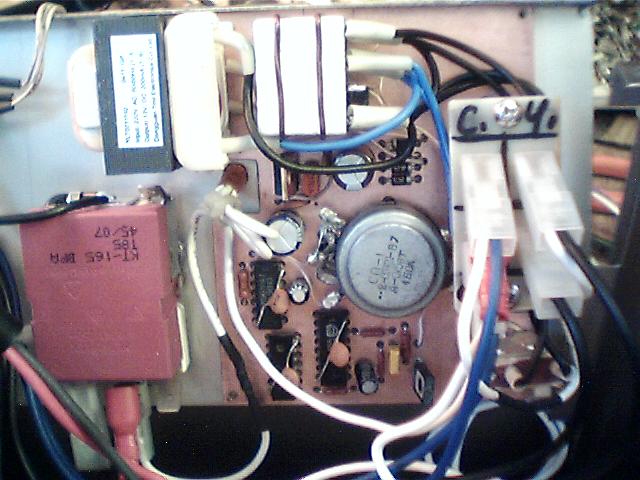

Ванна разбирается через днище, которое крепится на 8-ми саморезах. На днище на четырёх металлических стойках закреплена плата электроники (рис.8). Качество её исполнения достаточно хорошее – все подходящие и выходящие проводники имеют разъёмные соединения (которые нельзя попутать), плата имеет двухстороннюю печать, но все детали установлены с одной стороны, большинство из них — для поверхностного монтажа. Четыре корпуса каких-то микросхем и трансформаторное питание, предназначенное, скорее всего для них. Все места установки компонентов подписаны, последний резистор имеет порядковый номер «64», конденсатор – «33». Ну, что сказать, молодцы, итальянцы, не пожалели деталек…

При снятом днище вся передняя панель с сервисно-коммутационными элементами свободно болтается на проводах (рис.9). Всё соединяется сделаны посредством ножевых разъёмов. Провода имеют разные цвета, соотносящиеся с местом их применения.

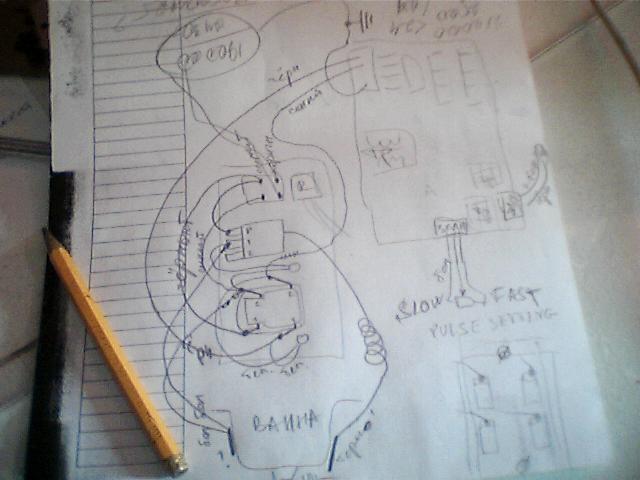

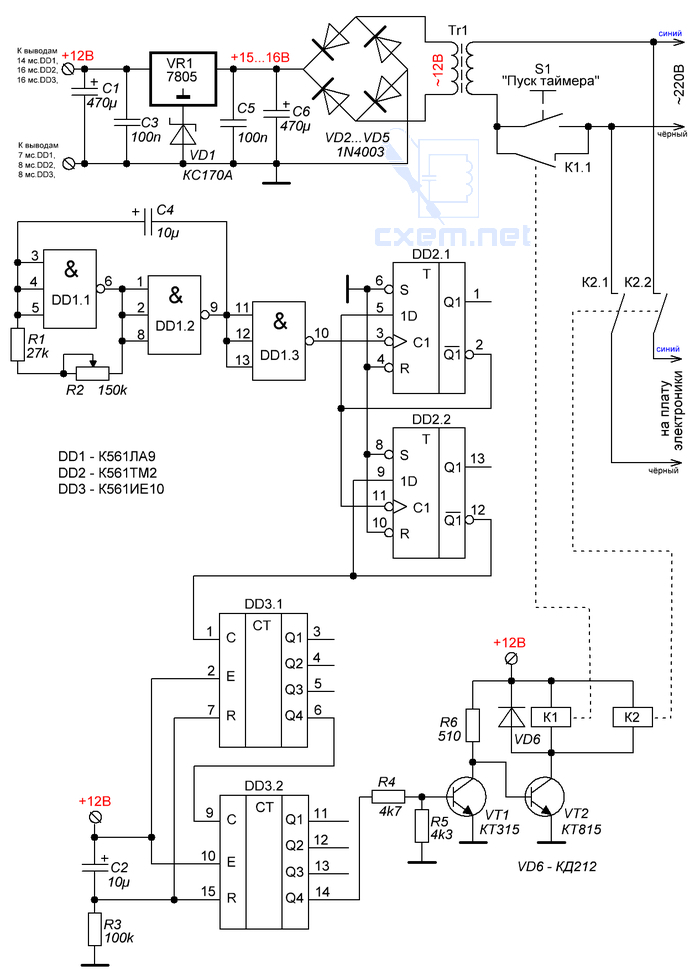

Пока ничего не отвалилось и не потерялось, зарисовываю коммутацию (рис.10).

После перевода карандашных каракулей в более читабельный вид, схема общего соединения получается не очень сложной (рис.11)

Подвод проводников к «главным» элементам на передней панели показан на рисунке 12. Здесь слева – таймер, справа – термостат (термореле).

На корпусе термостата имеются опознавательные знаки КТ-165 (рис.13), по которым поисковики выдают информацию, что это термостат с капиллярной трубкой с верхней возможной рабочей границей в районе 80 градусов. Ну, допустим… Померил сопротивление подключаемого нагревательного элемента – 264 Ом.

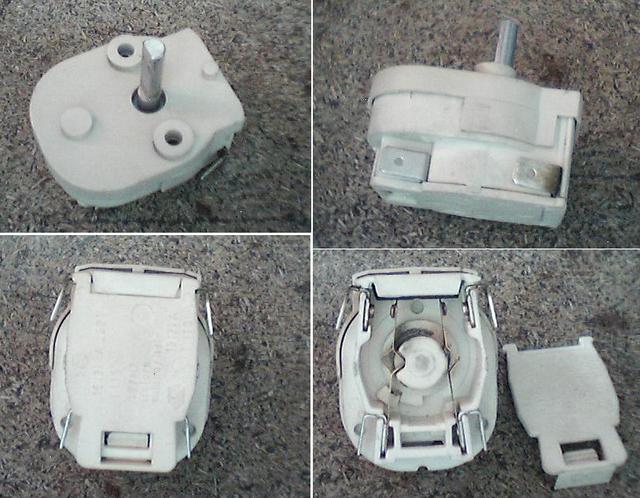

А вот про механический таймер (рис.14) никакой более-менее интересной информации не нашлось и попытки почитать про его профилактику и ремонт тоже ничем конкретным не увенчались. Для подобных таймеров встречаются советы промывать их в бензине и смазывать циатимом (литолом).

Промыть и смазать не сложно, но как оказалось, проблема крылась совсем в другом. Сначала таймер был разобран по рисункам 15, 16 и 17 и промыт в большом количестве бензина «Калоша». Затем смазан с помощью медицинского шприца (тонкая игла позволяет залазить в разные неудобные места). Но лучше работать он от этого не стал и пришлось разбирать его полностью (рис.18).

Сборка происходит в обратном порядке, главное – правильно расставить шестерёнки (рис.19). Это только с первого взгляда кажется непонятным, что и как там работает, но при установке шестерёнок на место становится видно, что за что должно цепляться и, соответственно, где должно стоять. Плюс к этому, на шестерёнках видны места износа и по ним тоже можно догадаться о «ближайшем окружении».

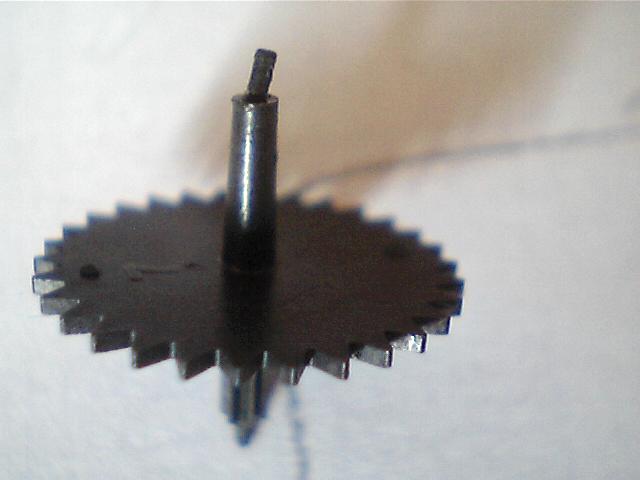

Вот здесь, на этапе поэлементной промывки, заметил, что у пластмассовой шестерёнки надломлена ось (рис.20). Точнее, тонкий кончик этой оси – он должен входить в отверстие в металлической крышке.

Пластмасса, из которой сделана шестерёнка, достаточно гибкая и вязкая, поэтому кончик не отвалился, а чудом держится на оставшихся волокнах. Пластмасса, к тому же, ещё и скользкая – первым желание было приклеить кончик, но не эпоксидный клей, не «моментальный» его не держали, и при лёгком нажиме он опять загибался в сторону. Проблемка…

Тот человек, что привёз ультразвуковую ванну, сказал, что найти таймер на замену не получится и согласился на предложение заменить «механику» на «электронику». И кто меня за язык тянул…

Ну, ладно, делать нечего, начал «макетить» схему. В принципе, ничего сложного – нужно собрать какое-то устройство, которое подавало бы питание 220 В в электронную плату на заранее выбранное время. В «тумбочке» есть несколько 12-ти вольтовых реле, вот они пусть и коммутируют это питание 220 В. Осталось собрать какой-нибудь таймер и блок питания для него и реле.

Вариантов много, остановился на использовании микросхем серии К561 – потребляют мало и есть прекрасный счётчик ИЕ10 с «коэффициентом деления» 256 и, главное, их достаточно много в «тумбочке» — надо же куда-то девать…

В качестве задающего генератора были проверены два варианта. Первый – со счётом импульсов 50 Гц, взятых со вторичной обмотки трансформатора, питающего схему. И второй – со счётом импульсов от отдельного RC генератора, собранного на микросхеме «мелкой логики» К561ЛА9. В первом варианте был неудобен выбор временного предела – он при каждом переключении дискретно увеличивался в два раза, поэтому в конечном результате был использован RC генератор с возможностью плавного выбора времени работы от 4 до 24 минут. Опасался, что высоковольтный преобразователь будет наводить помеху на микросхемы и может понадобиться их экранировка, но этого не произошло и всё заработало без сбоев.

Схема «электронного таймера» показана на рисунке 21. Блок питания собран на трансформаторе Tr1. Напряжение на его первичную обмотку поступит только после нажатия кнопки «Пуск таймера». После этого напряжение со вторичной обмотки выпрямляется диодным мостом VD2…VD5, фильтруется конденсатором С6 и после стабилизации микросхемой VR1, поступает на цифровые микросхемы DD1…DD3 и транзисторы VT1 и VT2. Запускается генератор на элементах DD1.1 и DD1.2 и пока на 14-ом выводе микросхемы DD3.2 не появится «единичка» и транзисторы VT1 и VT2 не поменяют своего состояния, «сработавшее» при появлении питания реле К1 будет пропускать напряжение 220 В через свои контакты К1.1 и обеспечивать работу собственной схемы. В это же время реле К2 будет подавать 220 В через контакты К2.1 и К2.2 В на электронную плату ультразвуковой ванны.

Как только количество импульсов, приходящих на вход триггера DD2.1 достигнет 2048 (если не ошибаюсь), на выводе 14 микросхемы DD3.2 появится «единичка», транзистор VT1 откроется, а транзистор VT2, соответственно, закроется и оба реле обесточатся. Через контакты К1.1 перестанет поступать напряжение на трансформатор Tr1, а через контакты К2.1 и К2.2 – на электронную плату «мойки». Всё, теперь работа таймера завершена до следующего нажатия кнопки «Пуск таймера».

Частота генератора задаётся элементами R1, R2 и C4. Элемент DD1.3 является буферным и улучшает форму фронтов выходных сигналов. Для этой же цели на D-триггерах микросхемы DD2 собран дополнительный делитель на «4» — просто микросхеме DD3 не понравилось прямое соединение с DD1 и она почему-то выставляла единички на двух выходах (Q1 и Q3), а после установки DD2 всё стало на свои места. Конденсатор С2 и резистор R3 образуют цепь «сброса» для начальной установки на выводах счётчика К561ИЕ10 «нулевых» состояний. Резистор R4 – токоограничительный для базы VT1 и совместно с R5 – нагрузка для DD3. Диод VD6 защищает транзистор VT2 от пробоя импульсом, возникающим при закрывании транзистора.

На схеме не указано, но к выводам питания цифровых микросхем подпаяны керамические конденсаторы ёмкостью 0,1 мкФ.

В блоке питания из-за отсутствия 12-тивольтового стабилизатора был применён 5-тивольтовый с «подставкой» в 7 вольт, падающих на стабилитроне КС170А.

Печатная плата (рис.22 и 23) имеет максимальные размеры 105 х 105 мм, «разводилась» под применяемые элементы, место не экономилось – главное, чтобы было удобно встраивать в корпус «мойки» и легко подключать разъёмы. Файл в формате программы LAYOUT 5 находится в приложении, вид на дорожки – со стороны печати, при изготовлении по лазерно-утюжной технологии нужно включить режим «зеркально».

Текстолит двухсторонний, обратная сторона использована как экран. С «земляным» проводником схемы соединяется через металлическую конструкцию переменного резистора R2 (рис.24). Под резистором к экранной фольге припаяны две гайки для последующего крепления платы к передней панели «мойки». Выступающие части переменного резистора и кнопки «Пуск таймера» создают трёхмиллиметровый зазор и не дают выводам других элементов печатной платы прикоснуться к алюминиевой передней панели, но на всякий случай в разных свободных местах платы были ещё приклеены небольшие пластины трёхмиллиметрового пластика.

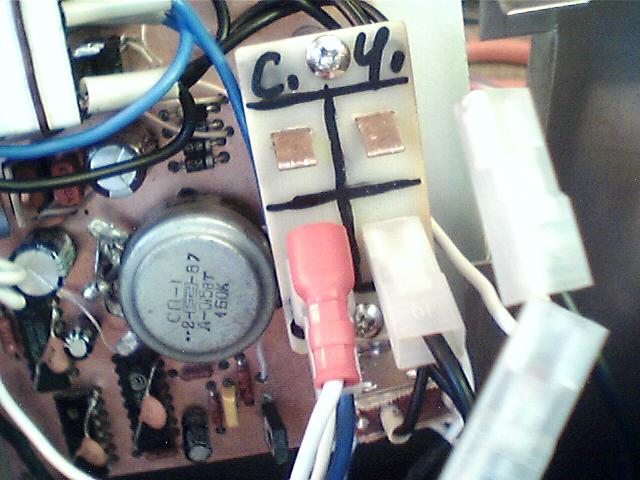

Для соединения «электронного таймера» с родными проводниками «мойки» была сделана монтажная планка из одностороннего фольгированного текстолита, на которой были установлены четыре самодельных ножевых разъёма (рис.25). Это просто кусочки листовой меди, подходящего размера и толщины. Сама монтажная планка установлена на двух высоких стойках (около 30 мм) и вся подходящая к ней высоковольтная проводка выполнена толстым гибким проводом в хорошей изоляции.

Встроенный и подключенный «электронный таймер» показан на рисунке 26. Монтажная планка с двумя снятыми разъёмами показана более подробно на рисунке 27.

Новый таймер с родной шкалой не совпадает, пришлось рисовать новую в программе sPlan. Рисунок распечатал на плотной бумаге, заламинировал широким скотчем и приклеил к передней панели (рис.28). Файл с рисунком шкалы находится в приложении. По идее, надо бы заново напечатать накладку на всю переднюю панель целиком, но, честно говоря, возиться уже не хочется – ювелиры парни головастые и рукастые, надо будет – сами сделают.

Напоследок приведу схему с дискретным переключением времени работы «мойки» (рис.29). Здесь для счёта берутся импульсы со вторичной обмотки трансформатора и ограничиваются до уровня 10 В стабилитроном VD1. Потом поступают на триггерный делитель на DD1, а после него на два последовательно включенных счётчика DD2 и DD3. Такой большой коэффициент деления нужен потому, что считаются входящие импульсы с частотой 50 Гц. Нужный временной интервал выбирается переключателем S1 в пределах 2-4-9-20 минут (примерно и округлённо). Схема проверялась только на макетной плате, поэтому печатная не разводилась.

Источник