- IT News

- Как устроено судно на воздушной подушке

- Преодолевая водные пространства по воздуху

- Остановка и разворот судна на воздушной подушке

- Как поворачивает судна на воздушной подушке

- Аппарат на воздушной подушке — Принцип работы

- Эффективное применение СВП

- Основные типы судов на воздушной подушке

- Камерный тип

- Соплощелевой тип

- Многорядный сопловой

- Отдельные разработки

- Создание тяги и управление

- Принцип торможения СВП

- Как это работает: мини-тест судна на воздушной подушке

- Принцип работы

- На что способен катер на воздушной подушке

- Судно на воздушной подушке

- Содержание

- История появления

- Принцип действия воздушной подушки

- Разновидности и классификация СВП

- Типы боевых СВП

IT News

Last update Вс, 29 Янв 2017 11pm

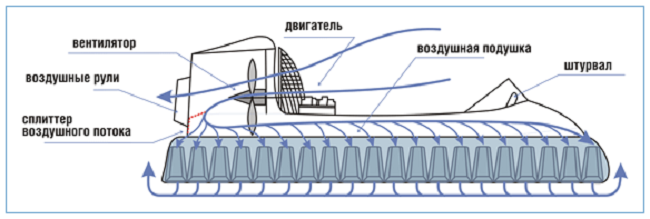

Как устроено судно на воздушной подушке

С точки зрения науки судно на воздушной подушке — вовсе не судно, а воздушная подушка, которая может еще и двигаться. На отдыхе она плывет по воде, но в работе передвигается по воздуху на прослойке толщиной 5 футов.

И лишь гибкая резиновая завеса подушки касается поверхности воды. А внутри завесы мощное нагнетающее воздух устройство дует на поверхность воды, образуя подушку. В это же время воздушные винты, установленные на палубе, толкают корабль вперед. Газотурбинные двигатели обеспечивают работу и дутьевого устройства, и воздушных винтов.

Суда на воздушной подушке могут двигаться и по суше, но чаще всего они используются как паромы. И достигают скорости около 75 миль в час, что вдвое больше скорости самых быстроходных кораблей. Однако такие суда на воздушной подушке недостаточно устойчивы, чтобы выходить на штормующие моря или ветра.

Преодолевая водные пространства по воздуху

Втянутый воздух с помощью дутьевого устройства давит на воду, попав внутрь гибкой завесы.

Подушка из сжатого воздуха приподнимает судно над водой. Воды касается лишь край гибкой завесы.

Обратная тяга, создаваемая кормовыми воздушными винтами, переходит (по принципу реактивного движения) в движение самого судна вперед.

Такое судно на воздушной подушке перевозит пассажиров. Более крупные модели используются как паромы для автомашин и тяжелых грузов.

Остановка и разворот судна на воздушной подушке

Для выполнения быстрых либо трудных маневров из корпуса судна вниз выдвигается пара удлинителей, названных гидротягами.

Как поворачивает судна на воздушной подушке

В движении судно разворачивается с помощью рулей. Повернув их влево, судно отворачивает к левому борту, то есть поворачивает налево.

Если надо дать право руля, то это выполняют с помощью поворота рулей направо

Боковые движители нужны для того, чтобы прекратить боковой снос судна. Кроме того, если работает движитель с правого борта, судно отворачивает нос к левому борту.

Источник

Аппарат на воздушной подушке — Принцип работы

Краткая история создания и основные принципы работы судна на воздушной подушке

Аппараты на воздушной подушке — суда, катера, поддерживающие себя над опорной (земной или водной) поверхностью с помощью воздушной подушки, создаваемой судовыми вентиляторами. В отличие от обычных судов и колесного транспорта суда на воздушной подушке (СВП) не имеют физического контакта с поверхностью, над которой движутся. А в отличие от летательных аппаратов (самолётов, экранолётов, экранопланов) они не могут подняться над этой поверхностью на высоту, превышающую некоторую часть их горизонтального размера.

При заданных массе и скорости СВП требуется мощность в 3–4 раза больше, чем автомобилю; столько же они проигрывают и обычным судам. Однако для движения СВП требуется в 2–4 раза меньшая мощность, чем для полета самолетов или вертолетов.

Эффективное применение СВП

Аппараты на воздушной подушке находят применение в тех случаях, когда не может быть эффективно использован автомобильный, железнодорожный и обычный водный транспорт. Ховеркрафт может переправить десантные группы с большого десантного корабля на берег со скоростью, достигающей 60 узлов (100 км/ч).

В отличие от обычных средств переправы СВП могут не останавливаться около берега, а пройти дальше и даже преодолеть 5%-й подъем или препятствие высотой до трети высоты юбки. Эти транспортные средства могут использоваться на мелководье, в засоренных и арктических водах, в условиях открытой местности.

Идею движения на воздушной подушке впервые сформулировал шведский ученый Э. Сведенборг (1716). Ранее, чем в других странах, техникой СВП занялись в Австрии и России.

Основные типы судов на воздушной подушке

Существуют три типа СВП:

Во всех схемах между аппаратом и опорной поверхностью с помощью мощных турбореактивных двигателей и высоконапорных вентиляторов создается воздушная подушка.

Камерный тип

В простейшей из схем — камерной — под куполообразное днище (в успокоительную камеру) установленный по центру вентилятор подает воздух.

Соплощелевой тип

В соплощелевой схеме подушка создается потоком воздуха из кольцевого сопла, образованного юбкой и центральной частью с плоским днищем. Воздушная завеса по периметру судна препятствует выходу воздуха из подушки. Один из вариантов соплощелевой схемы – схема с периметрической водяной завесой, пригодная для движения над водной поверхностью.

Многорядный сопловой

В многорядной сопловой схеме подушка образуется рядами кольцевых рециркуляционных сопел с разными уровнями создаваемого давления. В последних двух случаях для создания подушки требуются менее мощные вентиляторы.

Отдельные разработки

Компания «Форд мотор» предложила создать СВП «Левапед», у которого воздушная подушка очень тонкая, как в своеобразном газовом подшипнике, и он может двигаться только над специальной гладкой поверхностью типа рельсового пути.

Канадское отделение фирмы «Авро» разрабатывает СВП соплощелевого типа с настолько мощными вентиляторами, что он может подниматься и лететь как реактивный самолет.

Создание тяги и управление

Поступательное движение судна на воздушной подушке (СВП) может обеспечиваться:

- горизонтальными соплами, в которые поступает воздух от подъемных вентиляторов;

- наклоном (дифферентом) судна в направлении движения так, чтобы возникла горизонтальная составляющая силы тяги;

- установкой воздухозаборников подъемных вентиляторов в направлении движения таким образом, чтобы при всасывании воздуха также возникала нужная сила тяги;

- обычными воздушными винтами. Иногда движущая сила создается комбинацией этих методов. Наиболее эффективно создание тяги с помощью воздушных винтов, однако вращающиеся винты на СВП представляют опасность и для пассажиров, и для команды.

Принцип торможения СВП

Режим торможения СВП, как и поворот без бокового заноса, обеспечиваются поворотом потока тяговых устройств. Для улучшения путевой устойчивости ставят вертикальные стабилизаторы, как у самолетов. Высота подъема регулируется основными вентиляторами ховеркрафта.

Источник

Как это работает: мини-тест судна на воздушной подушке

В преддверии весны АвтоПорталу удалось поближе познакомиться с таким экзотическим транспортным средством, как судно на воздушной подушке (СВП)

СВП — судно, приподнимающееся над поверхностью воды нагнетаемым под днище воздухом. Конструкция предложена в 1716-м году шведским ученым Э. Сведенборгом. С середины 20-го века подобные «лодки» используются ВМФ в спасательных операциях.

На примере СВП украинского производства мы решили подробнее рассказать об этом транспорте. Во многих странах такие суда используют для перевозки людей по мелководью, где авто не проедет, да и лодка не пройдет. В основном — для рыбалки, охоты, доставки грузов и людей, когда по пути чередуются разные типы поверхности и на машине невозможно их преодолеть. Благодаря мультифункциональности таких средств они пришлись по душе и военным, и рыбакам, и просто любителям активного отдыха.

Принцип работы

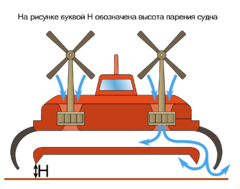

Воздушная подушка позволяет судну приподнимать его над поверхностью воды или земли. Чем выше — тем меньше обладатель такого средства может задумываться о поверхности под ним.

Существует три типа СВП:

— Амфибийные. Могут отрываться от поверхности во время движения, благодаря гибкому ограждению воздушной подушки и наличию воздушных винтов.

— Неамфибийные. Ограждение — жесткое, поэтому исключены выезды на берег, только по воде.

— Смешанного типа. Имеет воздушный винт, но вместо гибкого ограждения установлены надувные баллоны.

Для создания движущей силы в СВП зачастую используют воздушные винты, который в свою очередь приводится в движение двигателем. Винты располагаются в кормовой часть суден. Что касается надувания подушки — есть несколько способов, но самый простой и поэтому распространенный — камерный. В этом случае воздух, нагнетаемый вентилятором под куполообразное днище, свободно вытекает по его периметру. Чем больше подача воздуха, тем выше поднимается судно.

На что способен катер на воздушной подушке

Перед вами — катер на воздушной подушке «Tornado». Что примечательно, украинского производства. Проектированием и строительством таких транспортных средств занимается небольшая копания из Николаева.

Есть две модели под названием Tornado F-50, которые различаются только силовыми установками. Буква R в названии означает российский двигатель мощностью 52 силы, а приставка I предусматривает наличие двигателя итальянского производства мощностью 54 лошадиные силы. Управлять таким катером сможет любой, кто хоть раз ездил на мотоциклах или гидроциклах.

Как проходил ознакомительный тест украинского СВП:

Что касается цены, в зависимости от комплектации Tornado F-50 обойдется как минимум в 17 тысяч долларов. В принципе это дешевле вместе взятых снегохода, лодки и гидроцикла. да и в час пик с Левого на Правый берег столицы можно запросто переплыть. С другой стороны, для этих и других целей вполне сойдет и БРДМ. Читайте наш материал о том, сколько стоят БРДМы и БТРы в Украине.

Источник

Судно на воздушной подушке

Содержание

История появления

Идея СВП была впервые выдвинута в 1716 году шведским философом Э. Сведенборгом. Очевидно, что воздух оказывает намного меньшее сопротивление движущемуся телу, нежели вода, поэтому воздушная прослойка между корпусом судна и водой могла бы способствовать достижению высоких скоростей. На протяжении XIX века в разных странах предпринимались попытки реализовать проекты судов «с воздушной смазкой», но на том уровне техники, с использованием громоздких и тяжёлых паровых машин это было практически неосуществимо.

Ситуация изменилась в XX веке благодаря развитию двигателей внутреннего сгорания, а также достигнутому прогрессу в прикладной аэродинамике и материаловедении. Фактически первым кораблём на воздушной подушке стал разработанный во время Первой мировой войны в Австро-Венгрии так называемый «экспериментальный глиссер» (по-немецки «Ферзухсгляйтбот») инженера Мюллера фон Томамюля. Этот аппарат создавался в качестве быстроходного торпедного катера и на испытаниях в 1915-1916 годах достигал высокой по тем временам скорости около 33 узлов. Тем не менее, такая скорость была ещё сопоставима со скоростями обычных боевых катеров глиссирующего типа, не давая «ферзухсгляйтботу» решительного преимущества, а ряд недостатков конструкции помешал применить его в реальных боевых условиях.

В дальнейшем исследовательские и конструкторские работы по созданию СВП предпринимались в разных странах. В частности, в СССР под руководством инженера Владимира Левкова в 1934-1939 годах были построены и проходили испытания экспериментальные катера на воздушной подушке — Л-1, Л-5 [2] и другие. Однако все эти конструкции так и остались опытными образцами, поскольку скорость не компенсировала их высокой стоимости и технической сложности.

Довести СВП до практического и достаточно массового применения позволило изобретение англичанина Кристофера Кокерелла, который в 1955 году подал в патентное бюро заявку на эффективный способ создания и поддержания воздушной подушки через сопловое устройство с гибкой юбкой-ограждением. Идеи Кокерелла были воплощены британской фирмой «Саундерс-Ро» сначала на нескольких опытных образцах, а в 1967 году — в виде 165-тонного пассажирского судна на воздушной подушке SR.N4. Более чем вчетверо превысив массой и размерами любые построенные до них СВП, эти удачные аппараты с 1968 года начали эксплуатироваться на грузопассажирских перевозках через пролив Ла-Манш, доказав надёжность и практическую пригодность своей конструкции. Примерно в то же время, с 1965 по 1968 год, в СССР проходило испытания 37-тонное пассажирское судно на воздушной подушке проекта 1872 «Сормович», созданное под руководством Ростислава Алексеева и также использующее сопловую систему с гибким ограждением. На протяжении двух навигаций в 1971-72 годах «Сормович» эксплуатировался на реке Волге, обслуживая пассажирскую линию Горький-Чебоксары.

Дальнейшее развитие кораблей на воздушной подушке (КВП) связано с их военным применением. Если скеговые КВП требуют постоянного погружения в воду хотя бы части ограждения и от водоизмещающих судов отличаются только скоростью, то парящие КВП полностью отрываются от воды и прибретают свойство амфибийности, то есть способность полностью выходить из воды на пологую поверхность суши. Эта способность сделала такие КВП ценнейшим высадочным средством, которое может быстро доставлять морской десант вместе с тяжёлой техникой сразу на побережье. Тем самым десантный КВП не только упрощает высадку для десанта, избавляя его от небходимости вместе с техникой пересекать полосу мелководья, но и оставляет противнику существенно меньше времени для организации противодействия, поскольку КВП развивают гораздо более высокую скорость по сравнению с десантными плашкоутами.

Принцип действия воздушной подушки

Воздушная подушка — слой сжатого воздуха между корпусом (корпусами) корабля и поверхностью воды, позволяющий полностью или частично поднять корпус над водой. Как правило, воздушная подушка формируется за счёт работы нагнетателей (компрессоров), создающих повышенное давление внутри области под кораблём, ограниченной гибким или жёстким ограждением.

Разновидности и классификация СВП

Существуют два основных принципа формирования воздушной подушки (ВП):

- известная ещё с ранних проектов XIX века камерная схема, по которой воздух от компрессоров нагнетается непосредственно в область повышенного давления;

- изобретённая К. Кокереллом в 1950-е годы сопловая схема, при которой нагнетаемый компрессорами воздух попадает сначала в промежуточный элемент системы, называемый ресивером, из которого потом раздаётся через щелевидные сопла по периметру ограждения ВП.

Камерная схема конструктивно проще, допускает и даже делает желательным частичное погружение элементов судна в воду; для начала движения такому судну не требуется полностью приподняться на подушке. Однако в случае полного отрыва от воды (и тем более для выхода на сушу) такая схема требует очень большого расхода воздуха и, соответственно, мощных и потребляющих много энергии нагнетателей. По этой причине камерная схема в настоящее время применяется только на СВП с неполным отрывом от воды (скеговых), у которых часть ограждения ВП по бокам составляют частично погружённые в воду жёсткие конструкции — скеги.

Сопловая схема более сложна конструктивно и для начала движения требует полного подъёма на воздушной подушке. Ограждение воздушной подушки у таких СВП выполняется по всему периметру, в виде гибкой юбки, удерживающей свою форму лишь за счёт наддува; эта юбка сильно подвержена износу и повреждениям, особенно над твёрдой поверхностью. Тем не менее, сопловая схема выгодно отличается от камерной наличием струйной завесы, отделяющей область повышенного давления ВП от окружающей атмосферы. Таким образом, нагнетаемый воздух намного меньше растекается в стороны и не требуется столь же высокопроизводительный компрессор, как для подъёма на ту же высоту в случае камерной схемы. Дополнительный вес конструкции ресивера и сопловой системы с избытком компенсируется экономией на массе нагнетателей и силовой установки в целом. Именно поэтому сопловая схема в настоящее время является общепринятой для амфибийных СВП, способных на полный отрыв от воды.

Помимо деления по особенностям конструктивной схемы (камерной или сопловой), встречается также классификация по принципу амфибийности, то есть способности судна самостоятельно выходить на сушу. В этом случае различают:

- СВП скегового типа, с неполным отрывом от воды — не рассчитанные на выход на сушу;

- СВП амфибийного типа, с полным отрывом от воды в основном режиме движения — рассчитанные на движение как над водой, так и над ровной поверхностью суши или льда.

Можно видеть, что эта классификация близко пересекается с упомянутой выше классификацией по конструктивной схеме: как правило, СВП камерной схемы строятся в виде скеговых с неполным отрывом от воды, а СВП сопловой схемы проектируются для передвижения с полным отрывом от воды [3] .

Следует отметить, что иногда к кораблям или судам на воздушной подушке причисляют также экранопланы: хотя у последних несущая система и представляет собой крыло, подобное самолётному, однако под этим крылом у поверхности воды или земли скоростным напором набегающего потока действительно создаётся область повышенного давления, аналогичная воздушной подушке у классических СВП. Таким образом, в случае включения в состав СВП экранопланов их различают по способу создания ВП: аппараты на статической воздушной подушке, которая на всех режимах движения создается нагнетателями (обычные СВП), и аппараты на динамической воздушной подушке, создаваемой только во время движения за счёт скоростного напора (экранопланы). В литературе такая классификация встречается редко, и, как правило, под термином «судно на воздушной подушке» понимается именно аппарат на статической ВП.

Типы боевых СВП

Разработки первой половины XX века, в основном, предполагали создание быстроходных торпедных катеров на воздушной подушке, чаще всего с неполным отрывом от воды, скегового типа. Именно таковы были и австро-венгерский «Ферзухсгляйтбот» Томамюля, и советские катера Левкова. Ни один из тех образцов так и не удалось довести до принятия на вооружение и серийного выпуска. Причин к тому было множество, и не последнюю роль в их ряду сыграли технические проблемы с экономичностью и управляемостью аппаратов камерной схемы. Для преодоления этих сложностей требовались длительные и дорогостоящие исследования.

Новый этап в развитии боевых СВП начался в конце 1960-х годов, когда получила распространение сопловая схема формирования воздушной подушки. Это решение уже позволяло при сравнительно небольшой мощности нагнетателей получить парящий аппарат, полностью отрывающийся от воды и способный преодолевать пологие участки суши или льда, а также боновые заграждения. Такие свойства оказались незаменимыми для десантного корабля, и задачи переброски морской пехоты стали для СВП основными. Первые образцы таких СВП были приняты на вооружение к началу 1970-х годов, а первенство в этой области делят Великобритания и СССР: первая выпустила серию десантных катеров на воздушной подушке типов SR.N6 и ВН-7, а второй с 1969 года производил десантные катера на воздушной подушке проекта 1205 «Скат».

В дальнейшем пути развития десантных КВП разошлись. В странах НАТО, заинтересованных в проведении десантных операций на большом удалении от своих берегов, роль десантных КВП по-прежнему сводилась к вспомогательной, для связи между океанскими УДК и берегом. Такие КВП должны были оставаться небольшими, чтобы максимальное их число могло помещаться в док-камерах УДК. Мореходность и вместимость для высадочных средств не являлись критически важными, поэтому приносились в жертву компактности и лёгкости конструкции. Именно таков американский десантный катер типа LCAC, выпускающийся серийно с 1980-х годов и ставший основным типом боевых КВП в странах Запада.

В то же время СССР, не располагая развитой сетью заморских баз и уступая США по надводным силам, в случае крупномасштабной войны не мог рассчитывать на успех серьёзных десантных операций вдали от своих берегов, поэтому создание высокоавтономных океанских УДК и обеспечение их высадочными средствами не рассматривалось руководством советского ВМФ в числе приоритетных задач. Вместе с тем приходилось принимать во внимание стратегическую важность для страны двух ограниченных морских театров — Балтийского и Черноморского, и учитывать то, что ведущие из этих морей проливы находятся под контролем недружественных государств. Таким образом, в случае начала большой войны вставал вопрос о быстрейшем захвате и удержании этих стратегических проливов, а для этого требовалось в кратчайшие сроки обеспечить переброску значительных сил морской пехоты со всей техникой и вооружением. Теоретически, для этой задачи отлично подходили корабли на воздушной подушке, но им требовалось стать гораздо крупнее, мореходнее и вместительнее десантных катеров, чтобы пересекать море самостоятельно, исключая стадию перехода в док-камере сравнительно тихоходного десантного корабля. Именно такие КВП — крупные, грузоподъёмные и рассчитанные на самостоятельные переходы через море — и были созданы в СССР. Уже МДКВП проекта 12321 «Джейран» в 1970-х годах стали крупнейшими КВП в мире, превзойдя прежних рекордсменов — ла-маншские пассажирские паромы SR.N4 британской постройки. Развитием «Джейранов» стали ещё более крупные корабли проекта 12322 «Зубp», пошедшие в серию к концу 1980-х годов. Безусловно, список производимых в СССР десантных КВП не исчерпывался только тяжёлыми «Джейранами» и «Зубрами». Серийно выпускался также целый спектр десантных катеров на воздушной подушке: проекта 1206 «Кальмар», проекта 1209 «Омар» и других.

В 2000-е годы на боевые возможности МДКВП проекта 12322 «Зубp» обратили внимание и другие страны: Греция, у которой имеются серьёзные разногласия с Турцией относительно Кипра и разграничения территориальных вод в Эгейском море, а также Китай, считающий Тайвань и ряд прилегающих к нему островов Южно-Китайского моря своей исконной территорией. Очевидно, что группировка мощных и быстроходных десантных кораблей на воздушной подушке может быть крайне весомым аргументом в территориальных спорах, поэтому и Греция, и КНР заказали себе по несколько «Зубpов»: первая в России, второй на Украине. КНР в дальнейшем планирует развернуть серийную постройку аналогичных КВП уже на собственных заводах. Здесь уместно будет отметить, что Китай уже располагает опытом разработки, постройки и службы ряда десантных кораблей на воздушной подушке, таких как тип 724, тип 722 и других.

Ещё одна важная роль у боевых судов на воздушной подушке — патрульная. Высокая скорость и способность преодолевать мелководье сделали патрульные катера на воздушной подушке ценным подспорьем для пограничной или рыбоохранной службы как на реках, так и в прибрежной зоне морей. В этом качестве применяются, например, катера типа Griffon 2000 и SAH 2200 британской разработки, или российские «Чилим» проекта 20910.

Помимо уже перечисленных ролей (торпедного или патрульного катера, а также десантного высадочного средства), СВП рассматривались также и для решения иных задач. На протяжении ХХ века было разработано множество проектов боевых СВП самого разного назначения, начиная от парящих танков и других бронемашин и заканчивая авианосными кораблями на воздушной подушке. Однако в связи с технической сложностью и высокой стоимостью разработки эти проекты так и не продвинулись далее макетов. Некоторое исключение из этого ряда представляют собой только созданные в СССР в конце 1980-х годов ракетные корабли на воздушной подушке проекта 1239 «Сивуч» скегового типа, доведённые от уровня проекта до постройки в металле и принятия на вооружение. Эти ударные корабли уже заметно «переросли» обычные ракетные катера как по размерам, так и по вооружению и несут сопоставимый с эсминцами главный комплекс противокорабельных ракет. Тем не менее, при всех своих выдающихся характеристиках, эти ракетные корабли оказались весьма дорогостоящими, построены лишь в двух экземплярах и пока что остаются уникальными. Хотя по состоянию на 2021 год ВМФ России и сохраняет их в своём строю, никаких сведений о возможном включении новых подобных единиц в государственный оборонный заказ нет.

Источник