Тайны монетного двора

Государство, монополист наличных денег, ограждает завесой тайны этот процесс, участников. засекречены даже фотографии: иллюстрации нам предоставил Австралийский Королевский монетный двор. нам удалось заглянуть монетный двор не входа – что происходит стенами денежной фабрики, с работниками. Оказалось, что люди, которые занимаются изготовлением звонкой монеты, интересны, чем

Чеканщики и

Где учат чеканщиков-монетариев? Большей частью «монетной фабрике»: сюда берут молодежь, часто – без специального образования. Здесь важно, чтобы ученик попал мастеру, который быстро введет его одного опытного чеканщика, его мастер дал ему такой первый урок: «Запомни раз для тебя все, что видишь, – Работай безо всякого страха. если качество пострадает, то твоя работа контроль». время чеканка коллекционных монет стране только набирала обороты: первая большая серия высшего качества «пруф», посвященная Олимпиаде-80, появилась половине 1970-х гг. экспериментальная работа. Тогда опыта чеканки монет зеркальной поверхностью, так что первое время даже норма выработки составляла Сейчас она – порядка техника ушла далеко. много, как кажется, если работать на вполне хватает. получается, хотя бывают «Правда, я отрываться говорит поскольку после этого нужно снова приводить пресс состояние. работы штемпель нагревается, и прилипает пыль, хотя уборка проводится трижды Нужно протереть бензином все рабочие поверхности, проверить, чтобы все было правильно настроено».

Любопытно, что мало кого выгоняют уходят сами, если найти себя работе. «И разгильдяи бывают говорит один мастеров монетного Работы много, иногда требуется мастерство, иногда – аккуратность, – просто физическая сила. Например, металлов вся работа – бегай, таскай слитки Представьте метровый слиток серебра, который выходит вальцов: весит такая работа устраивает – пожалуйста, перетаскивай слитки, но здесь соответствующая. Бывает что человеку просто делать, так он хорошо работать, после него нужно налаживать часа. такое два часа: время отчеканить монет».

Соблазн сделать деньги

Специалисты монетного двора нигде больше по своей прямой специальности. Пусть даже ты знаешь процессы штамповки производствах они строятся совершенно Применить такие навыки можно разве что что нередко Рассказывают про мастера, который еще времена штамповал себе дома рубли чеканил дома медали, которыми занимался Впрочем, для всего этого нужно уметь навыки редко встречаются человеке.

Со временем подобные шалости стали куда более затруднительными материала. отходы монетного производства особо и валяется, то и Сейчас стало гораздо строже. Кроме того, монетная технология слишком сложна. Сердцевина разменной монеты сделана она плакирована нержавеющим сплавом. – как раз для защиты монеты по ребру идет розовая полоска, – нет. Кроме того, подлинную монету магнит. защита кроется которая, монеты составляет около Непонятно, зачем подделывать. свои навыки монетарии используют обычно целях. Например, раз собеседников сломался новый телевизор: «Я понимаю, хочу посмотреть – а стоит заводская пломба. Ну, я сделал такую же».

Контроль уместен

Режим безопасности дворе – это особая история. Обыски, конечно, – слово. Когда приходишь нужно раздеться догола шкафчика, перейти помещение надеть рабочую одежду. повторяется окончания смены. настолько вошли что однажды пришел нагишом, тапочках: заговорился по дороге. стоят металлоискатели, которые чувствуют драгоценные металлы, даже телефоны нечего: носить только начальству, должен быть без камеры.

Но правила здесь помягче, чем, скажем, потенциальный сотрудник тестируется моральной стойкости, все проверки длятся около Такая строгость понятна. рассказывает: «Я бывал через приоткрытую дверь увидел производственное помещение. ленту, по которой ползут пачки сторублевых купюр. плохо – просто крыша поехала, женщины меня вывели. Мол, смотреть – Конечно, дворе читали лекции о «культуре поведения советского человека», тоже внушают, что купюры – это бумага, пусть вас она будет бумагой. равно это зрелище слабонервных.

На первый взгляд, унести крупную купюру легче, чем набрать тысячу рублей пятачками. ссыпают рублевые монеты после чеканки, помещается штук, а контейнере сумма еще больше. запечатанном мешке, который отвозится лежит пятирублевок на соблазн остается, хотя раз вора ловили давно. рассказывает свидетель той истории: 90-х один товарищ работал непонятным образом вывез мешок монетами. Принес домой, поставил около мусорного ведра. его жена набирала рубля по обменять приносит все монеты одного года, чистенькие, только что выпущенные. Пришли нашли деньги. Естественно, его выгнали взяли обратно».

Отжиг, голтовка, пруф

Саму технологию монетного производства нельзя назвать слишком секретной. случае, легко перечислить все этапы, сплава пресса готовой монеты. Однако без знания тонкостей поведения металла инструмента можно разве что загубить материал. Именно секретов мастерство чеканщиков. «Думаю, знающего человека здесь удивить особенно говорит один Ценна разве что технология изготовления штемпелей, узкое место – отклонение или качестве материала – трещит, ломается

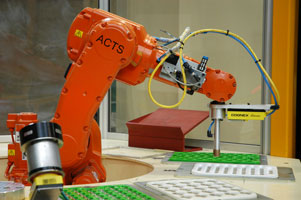

Все оборудование монетного двора – импортное. довольно старых, середины 1970-х годов, английских прессах «Коин Мастер», немецких «Грабинер» оборудование никогда а до много было допотопных машин. «Например, в 80-е застал трофейный немецкий шлифовальный говорит Потом его списали пожалели: прост, точен. станки перед ним – просто развалюхи. пресс, тоже трофейный, вертикальным колесом диаметром 2,5 м, при помощи которого чеканились монеты. была лучшая производительность, пока «шулера» (станки немецкой фирмы «Шулер»). машины разбирают – и на «Красный пролетарий»,

Может показаться странным, но дворе нет своих дизайнеров все проекты приходят виде Эскиз дорабатывается, воплощается рисунок закладывают сканер, и «черновик» будущей монеты, который потом служит образцом для изготовления штемпелей.

Одновременно готовится рабочий сплав, что особенно сложно, если говорить металлах, создаются инвестиционные монеты. Главная задача здесь – добиться необходимой чистоты. Например, для золотых монет обычно используется золото 900-й пробы, оно двор в 40-килограммовых банковских слитках чистотой 99,9%.

Технологи считают, сколько монете должно быть, например, серебра (самый популярный металл для производства монет), сколько меди добавок – лигатуры. Затем происходит подготовка сплава электропечах, настроенных так, чтобы серебро Одновременно выплавляются специальные гранулы, которые отправляются для определения пробы металла. то допустимо отклонение в 0,7 единицы, от 924,3 до 925,7 пробы.

Затем металл переплавляют длиной около метра затем прокатывается – все для того, чтобы добиться чистоты материала. Потом его раскатывают вырубаются заготовки монет. печах – нагревают температуры, охлаждают. делает металл более пластичным, что особенно важно для серебра, которое после проката начинает крошиться. делается гурт, ребро монеты. После этого (то есть полировку). Драгоценные металлы полируют при помощи алмазной пасты, разменную монету – смесью керамического песка, крошечных металлических шариков химикатов. Затем поверхность начисто протирают спиртом, «зеркало». Наконец, заготовка отправляется под пресс, где происходит чеканка.

Штемпелем по зеркалу

Как уже говорилось, разменную монету чеканят «шулера», скорость которых – кругом такого пресса невозможно уследить, все сливается перед глазами. Другое дело – драгоценные монеты, которые чеканятся по одной штуке, вручную. «Главный враг чистой чеканки – говорит Можете представить – давление пресса крошечная пылинка, которую просто монеты отпечатывается, как нитка». Заготовку выкладывают штемпель, затем пресс опускает верхний штемпель. Нижний штемпель тоже подвижен – при работе кольцо, благодаря чему монета получает правильную круглую форму. небольшое смещение штемпеля, или его поверхность будет загрязнена – монету можно сдавать

Самое сложное по словам мастеров, – это точная отладка пресса. Бывает, – штемпель «поехал», сместились. Наиболее капризный материал – золото. пробе оно очень жестко, инструменты при работе трещат приходят например, трескаются штемпели. Нужно внимательно следить чтобы заготовку. высшей пробы – тоже очень капризный материал мягкости. противная работа – это медали делаешь еще гравировку. Некоторые медали изготавливаются вручную, как монеты, чеканятся автоматом. случаях можно работать менее осторожно – например, заготовку можно положить пруф берут только пинцетом, нужно поправить штемпель, действуют тоже пинцетом. «Самая кропотливая работа – это коллекционные монеты, которые заказываются малым тиражом строжайший контроль рассказывает Например, полировка зеркальной поверхности монеты сложна тем, что нельзя повредить гравюру. Здесь все решают аккуратность, внимательность монеты все равно очень высоко. Многие можно продать разве что по цене материала, как лом. кто покупает такие монеты это либо коллекционеры, либо инвесторы. Первый раз такие инвесторы появились при Ленине, когда сообразил отчеканить золотые червонцы, так сказать, облагодетельствовать народ. спрятал их избавился по цене металла – гораздо большей, чем номинал в

Источник

Монетные дворы Российской империи

До Ивана III (конец XV века) чеканка русских монет осуществлялась купцами-денежниками, которые должны были самостоятельно закупать металл, организовывать производство, нанимать рабочих. За это денежник получал право помещать на монеты имя князя, что давало ему большие преимущества при торговых сделках. Так монеты с именем князя постепенно заполняли денежное обращение государства, но получалось огромное количество видов монет, сложно сопоставимых между собой, в том числе и по весу.

Реформа, проводившаяся с 1534 по 1547 год отменила обращение всех частных денег, монополия на чеканку монеты была отдана государственным денежным дворам. То есть крупным предприятиям, существовавшим на государственный бюджет.

Денежные дворы существовали в Москве, Новгороде, Пскове, Твери. Иногда начинали работу временные предприятия, когда требовалось обеспечить обращение большим количеством новых монет. Некоторые дворы закрывались, другие продолжали свою деятельность на протяжении десятилетий.

Когда начался выпуск первых бумажных денег – ассигнаций, денежные дворы стали называть монетными. В настоящее время работает только два монетных двора – Санкт-Петербургский, основанный ещё Петром I, и Московский, ведущий свою деятельность с 1942 года. Однако, в имперский период дворов было намного больше, причём в одной Только Москве одновременно могло работать до 6.

Монетные дворы Москвы

Красный (Китайский) монетный двор. Работал с 1697 по 1797 год, занимался выпуском различных государственных монет и некоторых региональных, перечеканивал медные монеты в 1762, в 1796, а также осуществлял обратную перечеканку 1796 года. Назван «Китайским» по расположению на территории Китай-Города (современная Никольская улица возле Кремля).

Общегосударственные выпуски: медь, серебро, золото.

Региональные выпуски: монеты Речи Посполитой, Прибалтики, Пруссии (кроме 18 грошей).

Обозначения:

ММ (московская монета) – медные общегосударственные монеты 1758-1795 и пятаки 1730 года.

ММД (Московский монетный двор) – серебряные и золотые монеты.

КД (Красный двор).

БК (Большая казна) — медные монеты Петра I.

Без букв – серебряные и медные монеты правления Екатерины II, золотые и серебряные более ранних периодов.

Кадашевский монетный двор. Другие названия: Хамовный, Замоскворецкий, Военно-Морской, Адмиралтейский. Работал с 1701 по 1736 год, осуществлял выпуск монет из различных металлов (до 1718 — серебряных копеек-чешуек), а с 1704 года – медных. Кроме этого, чеканил монеты для Речи Посполитой. Находился вблизи современного Старомонетного переулка в Замоскворечье.

Общегосударственные выпуски: медь (с 1704), серебро, золото.

Региональные выпуски: монеты Речи Посполитой.

Обозначения:

МОСКВА – некоторые выпуски медных копеек.

М (Москва).

МОНЕТНОГО ДЕНЕЖНОГО ДВОРА – присутствует на гурте некоторых монет.

МДД (Монетный денежный двор).

МД (Монетный двор).

МДЗ (Монетного двора завод). В данном случае «завод» означает «выпуск».

На проволочных петровских копейках обозначения нет, имеется только указание даты буквами. Отличить можно по типу изображений и надписей.

Набережный медный монетный двор. Работал с 1699 по 1727 год, производил выпуск медных монет разных номиналов. Находился на территории Кремля.

Обозначения:

НД (Набережный двор).

НДД (Набережный денежный двор).

НДЗ (Набережного двора завод). В данном случае «завод» означает «выпуск».

Без букв – пятаки 1723-1724 годов, копейки 1724 года и мелкие медные монеты 1700-1718 годов.

Набережный серебряный монетный двор. Работал с 1701 по 1718 год, находился на территории Кремля. Выпускал мелкие серебряные монеты.

Обозначения: отсутствуют.

Старый денежный двор. Работал с конца XIV века до 1718 года, производил серебряные копейки-чешуйки. Находился на территории Красной площади. После прекращения выпуска монет допетровского типа был закрыт.

Обозначения: отсутствуют.

Плащильная мельница на Яузе. Временный монетный двор, работавший с 1727 по 1735 год. Чеканил общегосударственные медные монеты.

Обозначения: отсутствуют.

Монетные дворы Санкт-Петербурга и окрестностей

Общегосударственные выпуски: медные, серебряные, золотые и платиновые монеты различных номиналов, пробные выпуски, в том числе никелевые 1911 года. Пробные монеты для Сузунского (Колыванского) монетного двора.

Региональные выпуски: русско-польские 1833-1841 года. Пробные монеты для Таврического и Тифлисского монетных дворов, маточники для Гельсингфорсского двора.

Иностранные монеты: золотые нидерландские дукаты и подражания им («лобанчики») – 1768-1869, золотые турецкие пиастры и подражания турецким курушам – 1808-1809. Формы и маточники для заводов, чеканивших монеты по российским заказам: завод Розенкранца, Парижский, Страсбургский, Брюссельский, Осакский, Бирмингемский монетные дворы.

Обозначения:

СПБ (Санкт-Петербург) – золотые, серебряные и медные монеты разных достоинств до 1915 года.

СПМ (Санкт-Петербургская монета).

СМ (Санкт-Петербургская монета) – медные монеты 1797-1799 гг.

СП (Санкт-Петербург) – монеты 1798 года.

МК (минцмейстер Михаил Клейнер).

НГ (минцмейстер Николай Грачёв) – русско-польские серебряные монеты 1833-1841.

ЕМ (Екатеринбургская монета) – обратная перечеканка медных монет в 1796 году штемпелями Екатеринбургского двора.

Без обозначения – иностранные монеты разного типа, российские серебряные и золотые до правления Екатерины II.

Колпинский (Ижорский) монетный двор. С 1810 по 1821 и с 1840 по 1843 годы выполнял чеканку медных общегосударственных монет разных номиналов. Находился на территории промышленной зоны современного города Колпино.

Обозначения:

ИМ (Ижорская монета) – медные монеты с 1810 по 1821 год.

КМ МК (Колпинская монета, минцмейстер Михаил Клейнер) – 2 копейки 1810 года.

СПМ (Санкт-Петербургская монета) – медные «копейки серебром» 1840-1843 гг.

Сестрорецкий монетный двор. Работал с 1757 по 1778 год в одном из корпусов Сестрорецких оружейных заводов на территории Современного города Сестрорецка (между улицами Воскова и Морская, с 2008 года корпуса бывших предприятий сносятся для жилой застройки). Для производства монет в качестве сырья использовались отслужившие пушечные стволы. Занимался чеканкой общегосударственных монет, осуществлял обратную перечеканку медных монет 1762 года. С 1770 по 1778 на заводе велись работы по наладке производства медных монет рублёвого номинала, но идея оказалась не реализована.

Обозначения:

СМ (Сестрорецкая монета) – пятикопеечные монеты 1763-1767 годов.

Без обозначения.

Шлиссельбургский монетный двор. Строился с 1716 по 1740 год по проекту архитектора И.Г. Устинова в шлиссельбургской крепости Орешек, на острове в истоке Невы. Первое здание было возведено в 1719 году и использовалось как оружейный склад (цейхгауз). Монетный двор никогда не использовался по прямому назначению, поскольку после постройки Санкт-Петербургского двора в 1724 году монетное производство разместилось там. Располагался возле южной стены, между Головиной и Флажной башней. Здания были разобраны при более поздних перестройках.

Завод Розенкранца. Частное иностранное предприятие, располагавшееся на территории современного металлургического прокатного завода «Красный Выборжец». Выпускал медные монеты с 1899 по 1901 год номиналом от 1/4 до 3 копеек.

Обозначения:

СПБ (Санкт-Петербург).

Банковский монетный двор. Располагался в здании Ассигнационного банка (сейчас – Экономический университет), работал с 1799 по 1805 год, когда на Санкт-Петербургском дворе проводилась реконструкция. Производил чеканку золотых и серебряных монет.

Обозначения:

СПБ (Санкт-Петербург).

Предприятие в здании Берг-коллегии. Работал с 1724 по 1726 год, выпускал серебряные рубли 1724 года и некоторые серебряные монеты 1726 года.

Обозначения:

СПБ (Санкт-Петербург).

Предприятие в палатах князя Прозоровского. Работал с 1736 по 1737 год, общий объём выпуска составил: 2761 монета рублёвого достоинства и 50 золотых червонцев.

Обозначения:

H (Hedlinger, медальер Гедлингер).

Периферийные монетные дворы

Екатеринбургский монетный двор. Был основан в 1725 году для изготовления крупных монет-плат квадратной формы с клеймами по углам и в центре. В качестве сырья служила уральская медь, добываемая в окрестностях города. Выпуск должен был восполнить дефицит серебряной монеты. Первые образцы вышли в 1726 году, а уже менее чем через год выпуск монет-плат прекращается, вместо этого выпускаются заготовки для монет. С 1736 года завод переходит на чеканку монет общегосударственного образца. С приходом на царство Екатерины II становится основным поставщиком медной монеты, занимался массовым перечеканом и обратным перечеканом в 1796 году. Монетный двор проработал до 1876 года.

Обозначения:

ЕКАТЕРIНБУРХЪ – медные монеты-платы 1725-1726 гг.

ЕМ (Екатеринбургская монета) –общегосударственные медные монеты всех номиналов.

Нижне-Сузунский (Колыванский) монетный двор. Основан в 1763 году по указу Екатерины II для выпуска монет из меди, остающейся при выплавке золота и серебра. Находился на территории современного рабочего посёлка Сузун, в 120 км к северо-западу от Барнаула. От Колыванских месторождений его отделяло почти 500 км. Причиной начала чеканки стала не только сложность доставки меди в Екатеринбург, но и остающиеся в сырье золото и серебро, поскольку извлекать их полностью по технологиям того времени было невозможно.

Сибирские монеты особого типа по завышенной стопе (25 рублей из пуда) чеканились с 1763 по 1781 год, после чего монетный двор перешёл на общегосударственные выпуски. Завод сгорел в 1847 году и больше не восстанавливался.

Обозначения:

КМ (колыванская медь) – все медные монеты.

КОЛЫВАНСКАЯ МЕДЬ – 5 и 10 «сибирских» копеек первых выпусков.

СМ (Сузунская монета) – медные «копейки серебром» 1840-1843 гг., медные монеты 1831-1839.

Аннинский монетный двор. Создан в 1789 году в селе Аннинское Пермской губернии (сейчас посёлок Аннинск, в 100 км к югу от Перми), просуществовал до 1798 года. Занимался выпуском общегосударственных медных монет различных номиналов, сырьё поступало из Екатеринбурга и Сибири. Выполнялась массовая перечеканка и обратный перечекан 1796 года. Из-за высокой себестоимости производства, двор был закрыт.

Обозначения:

АМ (аннинская монета).

Ярославский временный монетный двор. Осуществлял перечеканку медных монет 1762 года и обратную перечеканку. Использовались штемпели других дворов.

Временный монетный двор в селе Поречье Смоленской губернии. Осуществлял перечеканку медных монет 1762 года и обратную перечеканку. Использовались штемпели других дворов.

Архангельский временный монетный двор. Осуществлял обратную перечеканку медных монет 1762 года. Использовались штемпели других дворов.

Полоцкий временный монетный двор. Осуществлял обратную перечеканку медных монет 1762 года. Использовались штемпели других дворов.

Временный монетный двор в архиерейском доме (Нижний Новгород). Осуществлял перечеканку медных монет 1762 года и обратную перечеканку. Использовались штемпели других дворов.

Временный монетный двор в Доме Приказа общественного призрения (Нижний Новгород). Осуществлял перечеканку медных монет 1796 года и их обратную перечеканку 1796-1797 гг. Использовались штемпели других дворов.

Таврический монетный двор. Создан в 2 км от Феодосии (урочище Ташлык) в 1783-1785 годах, вскоре после присоединения Крыма к России. До этого здесь уже существовало монетное производство, но после свержения последнего хана Шахин Гирея завод пришёл в упадок. Работами по обустройству руководил князь Потёмкин. Двор проработал совсем недолго, и был закрыт уже в 1788 году, однако за это время успели отчеканить более миллиона медных монет различных достоинств с буквами «ТМ», предназначавшихся для местного обращения взамен ханских монет. Сырьё монетный двор получал из Турции в обмен на пшеницу и соль, что давало казне дополнительный доход из-за разницы между российскими и турецкими ценами.

В первое время планировалась чеканка специальных монет из серебра, образцы которых были изготовлены в Санкт-Петербурге. Их вес был приближен к весу ханской монеты. Однако, от идеи отказались, и на Таврическом дворе чеканились обычные общероссийские медные монеты.

Обозначения:

ТМ (таврическая монета).

Варшавский монетный двор. Основан польским королём Станиславом Понятовским. После присоединения Польши к России в 1815 году перепрофилируется под выпуск монет для Царства Польского с надписями и номиналами на местном языке (злотые и гроши). В 1831 году в ходе Польского восстания выпускает собственные монеты (дукаты, гроши и злотые), затем после подавления восстания здесь частично производятся русско-польские монеты (с номиналом в злотых и рублях). С 1849 года начинается чеканка общегосударственных монет Российской империи. Двор был закрыт в 1865 году и расформирован в 1868.

Обозначения:

MW (Mennica Warszawska, Варшавское монетное производство) – русско-польские монеты.

WM (Warszawska Mennica) – некоторые монеты 3 гроша 1837 года.

ВМ (Варшавская монета) – общегосударственные выпуски с 1850 года.

Тифлисский монетный двор. Работал с 1804 по 1834 год в Тифлисе (сейчас Тбилиси). Занимался чеканкой местных серебряных и медных монет с надписями на грузинском языке: абазы, бисти и пули.

Обозначения: отсутствуют.

Гельсингфорсский монетный двор. Находился в городе Гельсингфорс (Хельсинки), с 1863 по 1917 год производил выпуск финских монет с надписями на финском языке и номиналами в марках и пенни, однако на них имелись имперские символы (вензель императора на медных и двуглавый орёл с коронами на серебряных и золотых монетах). В 1917 году после прихода к власти Временного правительства короны убрали, а вскоре Финляндия стала независимым государством.

Обозначения: отсутствуют.

Садогурский частный монетный двор. Существовал в окрестностях Садогура (в 6 км от современного города Черновцы, Украина) в 1771-1774 годах. Чеканил монеты для Молдовы и Валахии с номиналом в парах.

Обозначения: отсутствуют.

Иностранные монетные дворы, выпускавшие российские монеты

Кёнигсбергский монетный двор. В 1759-1762 годах выпускал талеры, гроши и солиды для Пруссии, присоединившейся к России на три года в период Семилетней войны. Эти же монеты выпускались и на Красном дворе в Москве, которые по своему виду не отличаются.

Обозначения: отсутствуют.

Парижский монетный двор. В 1861 году выпускал часть тиража монет номиналом 10, 15 и 20 копеек, отличающиеся отсутствием инициалов минцмейстера. Кроме этого, выпускал рубли 1896 и 1898 годов, полтинники 1896, 1897 и 1899 годов, а также подарочные (донативные) золотые монеты номиналом 25 рублей 1896 и 1908 годов, 100 франков 1902 года. Отличием от монет российской чеканки служит одна звёздочка на гурте.

Обозначения:

Звезда на гурте – серебряные и золотые монеты 1896-1899 гг.

Отсутствие инициалов минцмейстера – 10, 15 и 20 коп. 1861.

Страсбургский монетный двор. В 1861 году выпускал часть тиража монет номиналом 10, 15 и 20 копеек, отличающиеся отсутствием инициалов минцмейстера, от парижских не отличаются.

Обозначения:

Отсутствие инициалов минцмейстера – 10, 15 и 20 коп. 1861.

Осакский монетный двор. Располагался в Японии в городе Осака. В 1916 году выпустил часть 10- и 15-копеечных монет без обозначения инициалов минцмейстера. Возможно выпускал и пробные никелевые монеты того же года.

Обозначения:

Отсутствие инициалов минцмейстера – 10 и 15 коп. 1916 года.

Стокгольмский монетный двор. В 1863 году выпускал пробные монеты для Финляндии, которые затем выпускались в Гельсингфорсе.

Обозначения: отсутствуют.

Мангеймский монетный двор. Город Мангейм, Германия. Выпускал альбертусталеры 1753 года с портретом будущего российского императора Петра III.

Обозначения: отсутствуют.

Брюссельский монетный двор. В 1897-1899 годах выпускал рублёвые монеты, отличающиеся двумя звёздочками на гурте. В 1871 году выпустил пробные экземпляры никелевых 10-копеечкиков, а возможно и пробные 2 копейки 1863 года с буквами ЕМ.

Обозначения:

Две звёздочки – рубли 1897-1899 годов.

ЕМ – пробные 2 коп. 1863 (не подтверждено).

Без обозначения – пробные никелевые 10 копеек 1871 года.

Брюссельский частный монетный двор. Выпускал ту же продукцию, что и описанный выше Брюссельский монетный двор.

Бирмингемский частный монетный двор. Располагался в городе Бирмингем, Англия. В 1896-1898 годах выпускал медные монеты номиналом до 5 копеек. После Революции в 20-е годы частично выпускал серебряные полтинники, отличавшиеся буквами «Т.Р» на гурте.

Обозначения:

Без обозначений – медные монеты 1896-1898 года ном. до 5 копеек.

ТР – послереволюционные полтинники.

Берлинский и Гамбургский монетные дворы. Производил в 1916 году монетовидные оккупационные боны.

Монетный двор в Авесте. Располагался в Швеции в городе Авеста, в 130 км от Стокгольма. В 1788 году производил поддельные пятаки с датами 1764, 1778 и 1787, на которых по ошибке были изображены королевские короны вместо императорских. Кроме этого, существуют и другие, менее заметные: отличия в цифрах, а на пятаках 1787 года немного другой орёл.

Обозначения:

ЕМ, королевские короны (с прорезями).

Без букв, королевские короны.

Источник