- «Освобождённая энергия крестьянства»: как отмена крепостного права изменила Российскую империю

- Крепостное право

- Крестьянская реформа

- Рабство или свобода: сколько дней в неделю работали крепостные в России и были ли у них выходные

- Сколько дней в неделю работали

- Когда отдыхали

- Проведение реформы по отмене крепостного права в России

- Причины отмены крепостного права

- Разработка Манифеста

- Содержание преобразований

- Осуществление крестьянской реформы

- Результаты и значение

«Освобождённая энергия крестьянства»: как отмена крепостного права изменила Российскую империю

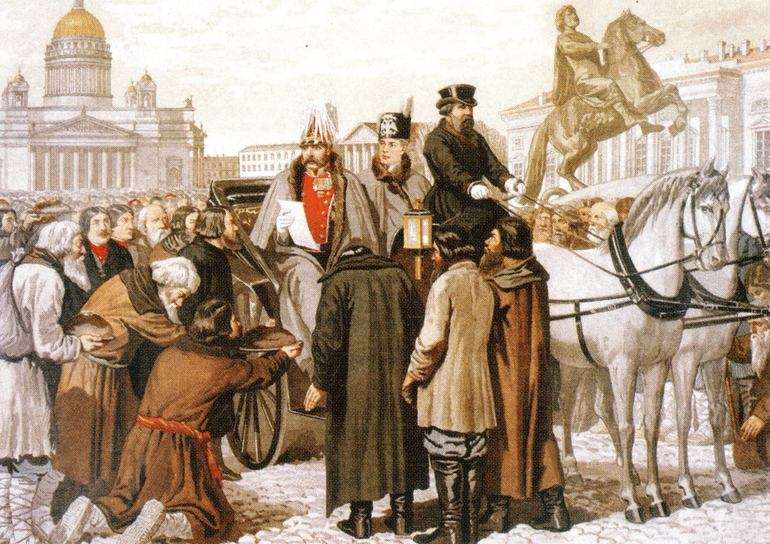

3 марта 1861 года Александр II поставил свою подпись под манифестом «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и ещё рядом документов, запустивших в Российской империи масштабную крестьянскую реформу.

Крепостное право

Становление крепостного права в России историки связывают с событиями XV—XVI веков, когда начало ограничиваться право перехода крестьян из одной вотчины в другую.

«Государство в то время не имело достаточных средств для содержания крупной дружины и административного аппарата. Поэтому содержание дворян и помещиков, нёсших военную и гражданскую службу, возлагалось на крестьян. В то же самое время определённые требования предъявлялись и к помещикам — они должны были защищать крестьян, помогать им в голодные годы, выполнять судебные функции. В условиях XV века такой социальный договор в известной мере мог устраивать и государство, и помещиков, и даже крестьян, однако со временем он, конечно, стал утрачивать актуальность», — рассказал в интервью RT историк и писатель Александр Широкорад.

По его словам, крепостное право утратило свою логику в эпоху Екатерины II, которая воплощала в жизнь подписанный её мужем манифест о вольности дворянства.

«Если дворянин получил право служить или не служить, то и крестьянин должен был получить право работать или не работать. Но с крестьянами вопрос решён не был. Крепостное право превратилось в тормоз для развития России», — считает эксперт.

Как отметил в беседе с RT профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко, изначально крепостное право было фундаментом, на котором строилась Российская империя, и периода дворянской культуры без него бы не было. Но в конце XVIII века оно превратилось в отжившую традицию, раскалывающую общество и сдерживающую развитие страны.

По словам историков, крестьяне находились практически в неограниченной власти помещиков, которые их покупали и продавали, ссылали в Сибирь, подвергали телесным наказаниям, отбирали у них любое личное имущество. Крепостные долгое время были лишены даже права жаловаться властям на жестокость барина.

Первой попыткой ограничить своеволие помещиков эксперты называют указ императора Павла I, который в 1797 году запретил принуждать крепостных к работе на барина по воскресеньям и рекомендовал ограничить норму эксплуатации крестьян дворянами половиной оставшегося рабочего времени, то есть тремя днями.

Указ о вольных хлебопашцах 1803 года предусматривал освобождение крепостных по обоюдному согласию с помещиком за выкуп. В дальнейшем Александр I освободил крестьян в Прибалтике, запретил давать объявления о продаже крепостных без земли и продавать крестьян на ярмарках, лишил помещиков права отправлять людей в Сибирь или на каторгу.

Николай I называл крепостное право злом, создавал секретные комитеты и издавал указы для ограничения крепостного права, но не затрагивал его основ, считая полное освобождение крестьян преждевременным.

Крестьянская реформа

«Во второй половине XIX века возникли три основные причины для отмены крепостного права. Во-первых, это поражение России в Крымской войне, продемонстрировавшее экономическое и военно-техническое отставание от ведущих стран Европы. Во-вторых, рост социального недовольства, увеличение количества бунтов. В-третьих, либеральный настрой Александра II и общее осознание властями необходимости серьёзных реформ», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

По его словам, ранее сопротивление дворянства было главным фактором, сдерживающим отмену крепостного права. Однако в ситуации, когда малопродуктивный труд крепостных сдерживал экономическое развитие страны и ставил под риск сам статус великой державы, мнение противников реформ перестало быть решающим.

В 1856 году Александр II на встрече с представителями дворянства Московской губернии заявил, что лучше ликвидировать крепостное право сверху, чем ждать, пока это начнёт происходить снизу. Царь стал создавать комитеты по крестьянскому делу, официально занявшиеся разработкой проекта реформы.

В 1858 году общее количество крепостных в России оценивалось примерно в 23 млн человек. Из 65 российских губерний и областей в девяти вообще не было крепостных (в Прибалтике, на Дальнем Востоке, в казачьих землях и на части Закавказья), ещё в четырёх жили всего по несколько лично зависимых крестьян.

В 1859 году для рассмотрения проектов, подготовленных губернскими комитетами, были созданы специальные Редакционные комиссии, в состав которых входили сторонники реформ. Прошедший через Редакционные комиссии и принятый Главным комитетом по крестьянскому делу проект реформы был под влиянием Александра II поддержан Госсоветом.

3 марта 1861 года Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и ещё ряд документов, направленных на его практическую реализацию.

Манифест даровал личную свободу всем помещичьим крестьянам. С этого момента они могли самостоятельно приобретать имущество, вступать в брак, заключать договоры. Но помещики сохраняли право собственности на землю, предоставляя бывшим крепостным личные усадьбы за выкуп и полевые наделы в постоянное пользование. За это крестьяне некоторое время после реформы должны были отбывать барщину либо платить оброк.

Следующим этапом освобождения крестьян становился выкуп ими земельных наделов. Большую часть средств за наделы выплачивало правительство, предоставлявшее бывшим крепостным кредит примерно под 6% годовых на 49 лет. В дальнейшем это привело к возникновению у многих крестьян огромных долгов.

Размеры наделов колебались в зависимости от региона. При этом, если надел, которым ранее пользовались крепостные, был больше принятой в конкретном регионе нормы, от него отрезалась часть в пользу помещика. Нарезка земель чаще всего была произведена таким образом, чтобы сделать их обработку максимально неудобной для крестьян, заставить их арендовать дополнительные земли у помещика, спрашивать его разрешения на доступ к различным объектам сельскохозяйственной инфраструктуры.

«Как помещики, потерявшие бесплатный труд крепостных, так и сами крестьяне остались недовольны реформой. Несложно подсчитать, что с учётом срока выплат крестьянин должен был вернуть государству примерно в три раза больше, чем за его землю было уплачено помещику. Из-за сделанных в ходе реформы оговорок в 1861 году произошло около 1200 крестьянских бунтов. Этот рекорд был побит только в ходе революции 1905 года», — рассказал Захаров.

По словам Леонида Ляшенко, из-за того, что интересы крестьян не были учтены в полной мере, реформу 1861 года в историографии часто называют половинчатой, однако её нельзя оценивать без учёта условий, в которых она проводилась.

«Сегодня задним числом Александру II ставят в пример Пруссию, где крестьянам на десять лет отменили уплату налогов. Но в Пруссии не было более 20 миллионов бывших крепостных, как в России. Я не представляю, какой бы государственный бюджет выдержал отмену уплаты налогов на десять лет для такого количества людей. Правительство Александра II сделало всё, что могло. Денег на то, чтобы удовлетворить всех полностью, в бюджете не было», — подчеркнул Ляшенко.

Как заявил Виталий Захаров, в целом реформа 1861 года носила прогрессивный характер, так как покончила с феодальными пережитками и способствовала развитию в России капиталистических отношений. Но полностью снять общественные противоречия, связанные с низким уровнем жизни крестьян, она не смогла. В дальнейшем это привело к масштабным социальным потрясениям.

«Отмена крепостного права сыграла огромную роль в истории России. Реформаторы считали, что освобождённая энергия крестьянства даст возможность стране окрепнуть социально и экономически в совершенно новых условиях. Однако результаты реформы стали сказываться не сразу, а через поколение. Именно эффект от реформ Александра II позволил России сделать экономический рывок при его сыне, Александре III, и войти в пятёрку наиболее развитых стран мира», — резюмировал Леонид Ляшенко.

Источник

Рабство или свобода: сколько дней в неделю работали крепостные в России и были ли у них выходные

Принято считать, что труд крепостных крестьян был невероятно тяжелым: они работали с рассвета до заката и не имели выходных. Однако существует мнение, что это представление не соответствует истине: выходных у крестьян было достаточно, а барщина строго регулировалась законами.

Сколько дней в неделю работали

При Екатерине II помещики имели право использовать труд крепостных не более 6 дней в неделю. Однако многие данные свидетельствуют, что фактически количество рабочих дней было меньше, по крайней мере, в определенные исторические периоды.

Так, историк Фридрих Шуберт указывал, что на барина крепостные работали 3 суток в неделю.

Разумеется, это не значит, что потом они отдыхали до воскресенья, просто в оставшееся время они трудились сами на себя. Этот труд тоже был очень тяжелым, тем более обычно крестьянские семьи были большими, поэтому требовали много пропитания.

К этому труду добавлялись и домашние обязанности, которые были особенно тяжкими для женщин, им требовалось растить около десятка детей и ежедневно готовить и стирать на всех членов семьи.

Когда отдыхали

Воскресенье в православии считается выходным, и, так как к религии тогда относились очень серьезно, редкий барин стал бы заставлять своих крепостных трудиться в этот день. Также было не принято работать в большинство церковных праздников, которых было очень много: так называемые двунадесятые и семь Великих.

Отдыхали люди и всю Пасхальную неделю, а также в понедельник после Троицы. Помимо этого крепостные освобождались от работы в пятницу и субботу Сырной недели перед Великим постом, в четверг, пятницу и субботу на Страстной неделе.

Обязательно отдыхали 1 января, в Новый год. Помимо этого, праздниками считались важные даты в императорской семье: дни рождения и тезоименитства, день восшествия на престол и т.д.

Источник

Проведение реформы по отмене крепостного права в России

После оценки итогов Крымской войны Александром II было принято решение об отмене крепостного права. Проведение реформы было необходимостью, так как Россия могла потерять свою значимость среди большинства европейских государств. Период отмены крепостничества можно назвать переходом страны от феодального строя к капиталистическому.

Причины отмены крепостного права

К середине 19 века в Европе почти не осталось государств, которые бы не ликвидировали формы зависимости в обществе. Крепостное право оказывало негативное влияние на многие сферы жизни Российской империи. Основными причинами, вынудившими Александра II разработать и подписать манифест об освобождении крестьян от зависимости? являются:

- Недостаточное военное и техническое оснащение страны, о которых говорят результаты Крымской войны.

- Упадок сельского хозяйства, поскольку крестьяне неохотно работают в неволе и отказываются применять технические новшества.

- Замедленное развитие в промышленной сфере. Более 35% крестьянского населения являются крепостными и не могут работать на фабриках.

- Торговые отношения также не развиваются. Огромная часть крестьян практически не обладает покупательской способностью, преобладает натуральный вид хозяйства.

- Недовольство крестьян выражается в частых восстаниях, подавлять которые правительству становится все сложнее.

Разработка Манифеста

Министерские комиссии занимались разработкой будущей реформы и предоставляли проекты Александру II. Годом отмены крепостного права можно считать ноябрь 1857 года, когда виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову царем был отправлен документ (рескрипт) о необходимости создания дворянских комитетов в белорусско-литовских губерниях Руси для внесения предложений и поправок в проект, подготовленный правительством. В комитеты должны были входить только дворяне.

К концу 1858 года дворянские комитеты были созданы во всех российских губерниях. На их заседаниях обсуждались дополнения или изменения главного документа о ликвидации крепостной зависимости и отправлялись на рассмотрение Главного комитета, который обрабатывал и принимал или отклонял предложения.

Наибольшие разногласия заключались в вопросе о крестьянском наделе. Было выдвинуто три варианта решения этого вопроса:

- Дать личную свободу крестьянину, но надел и усадьбу с домом он обязан выкупить или отработать.

- Освободить от личной зависимости, оставить усадьбу с домом, но возделываемый надел следует выкупить.

- Освободить с усадьбой и небольшим наделом. Остальной надел необходимо выкупать.

По окончании работы Главного комитета подписан манифест, в котором в земельном вопросе было принято нечто среднее между этими тремя вариантами.

Содержание преобразований

Официально Александр II отменил крепостное право в 1861 году. 19 февраля он подписал Манифест, содержание которого было доведено до сведения всего населения России. Суть документа сводилась к следующему:

- Все крепостные, проживающие на территории страны, обретают личную независимость от помещиков.

- Каждый крестьянин наделяется юридическими правами, но в рамках определенного сословия.

- Жилье, земля, на которой оно расположено, личное имущество официально признаются личной собственностью.

- Все угодья, пастбища остаются во владении помещика, который обязан выделить крестьянину какую-либо часть. Крестьянин постепенно должен выкупить эту землю. Пока угодья не выкуплены, бывшим крепостным за пользование по-прежнему нужно выполнять барщину или выплачивать оброк.

- Земля выделяется в пользование целой общине селян, которые ранее принадлежали одному помещику. Пользоваться землей единолично крестьянину не разрешалось.

- Стоимость земли составляла такую сумму, что если ее положить в государственный банк под 6% годовых, она принесет доход, равный оброку, который выплачивал крестьянин помещику.

- Пока крестьянин не выкупил земли у помещика, он не имеет права сменить место жительства.

Таким образом, бывшие рабы официально становились свободными, но практически оставались в той же зависимости от помещиков.

Осуществление крестьянской реформы

Благодаря реформе крестьяне действительно получили личную независимость. Но полного раскрепощения крестьянского сословия не произошло. Поскольку проект закона разрабатывался с учетом помещичьих интересов, то селяне получали в пользование худшие земли: болота, пустыри или песчаные участки. Озера, леса, пастбища остались во владении помещиков. Быстро распространялась чересполосица. Угодья, которые находились в распоряжении крестьян до принятия закона, приходилось выкупать.

Согласно Манифесту крестьянин мог воспользоваться выкупной операцией, чтобы выкупить свою землю у помещиков. При этой операции государство кредитовало крестьянину 80% суммы, которую кредитуемый должен был вернуть банку в течение 49 лет с момента получения. Проценты были огромными, в итоге крестьянин переплачивал в три раза больше.

Таким образом, фактически крестьяне попадали в зависимость и к помещику, и к государству. Многие семьи не могли выплачивать оброк и кредит и по-прежнему шли работать к своим бывшим землевладельцам.

Надежды крестьян были жестоко обмануты. Поползли слухи о том, что помещики скрывают настоящий указ царя. С 1862 года по стране прокатилась волна бунтов и восстаний. В последующем (события, произошедшие в 1905 году) «свободные» крестьяне организованно и массово вышли отстаивать свою настоящую свободу.

Результаты и значение

Значение отмены крепостничества в истории развития капиталистического общества неоспоримо. Благодаря реформе целое сословие получило личную независимость от помещиков. Ранее бесправные, крестьяне могли беспрепятственно пройти обучение в учебных заведениях, заключать договоры и сделки, вступать в свободные супружеские отношения, выбирать работу. Помещики уже не могли подарить крестьянина, продать его или купить.

Крестьяне, служившие при дворе помещиков, освобождались из рабства без земельных наделов. Образовавшаяся наемная рабочая сила обусловила резкий скачок в развитии промышленности. Ведь все бывшие дворовые шли работать на заводы и фабрики, тем самым расширяя возможности роста торговли и товарно-денежных отношений. К тому же закон об отмене крепостничества подтолкнул правительство ко многим буржуазным преобразованиям в стране: судебной, военной и городской реформам.

Но крестьянская реформа принесла и отрицательные результаты. Сосредоточение лучших земель во власти помещиков, огромные выкупные платежи загнали в кабалу миллионы селян, что вызывало большое недовольство и стало причиной многочисленных бунтов и восстаний. Еще одним отрицательным моментом является то, что решение о снятии с селян рекрутской повинности не было принято правительством.

Источник