Ремонт зарядного устройства Сонар УЗ 205

Компактное зарядное устройство ЗУ Сонар УЗ 205.07 производства ООО “ПФ СОНАР” предназначено для зарядки герметичных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12В ёмкостью до 15Ач. Во время зарядки аккумуляторной батареи ёмкостью 7Ач, эксплуатируемой совместно с эхолотом, зарядное устройство зашипело и задымилось.

Миниатюрное зарядное устройство Сонар УЗ 205.07

Проверка деталей задымившегося ЗУ выявила две причины неисправности устройства. Первая — сгоревший плёночный конденсатор С10 (0,01 мкФ, 630 В), который установлен в цепи демпфирования первичной обмотки импульсного трансформатора Т1.

Обычно в этом месте применяют керамический конденсатор с номинальным напряжением 1000 или 2000 В. Так было сочтено целесообразным поступить и в данном случае: вместо неисправного пленочного был установлен керамический конденсатор той же ёмкости, но с номинальным напряжением 2000 В.

Вторая причина — неисправность диода HER107S (VD6), который при напряжении на щупах омметра 0,3 В “прозванивался” в обоих направлениях как резистор сопротивлением около 1 кОм. Вместо неисправного был установлен “настоящий” диод HER 107, под более толстые выводы которого отверстия в печатной плате пришлось рассверлить. При отсутствии такого диода можно установить, например, UF4007.

После восстановления работоспособности зарядного устройства было решено устранить явные, на взгляд автора, недостатки этого изделия:

- Печатная плата на стороне соединений не была отмыта от паяльного флюса: им были забрызганы, измазаны не только промежутки между контактами, печатными дорожками, но и залиты резисторы и конденсаторы для поверхностного монтажа, в том числе и в высоковольтных цепях, что может привести не только к нарушению режимов работы устройства, но и к самовозгоранию монтажной платы.

- Сетевой провод питания и провод для подключения к аккумуляторной батарее были припаяны непосредственно к контактным площадкам печатных проводников (предусмотренные для них отверстия в плате не использовались, что хорошо видно на верхнем фото рис. 1), при этом к корпусу зарядного устройства эти провода ничем не крепились, готовые оторваться в любой момент вместе с печатными проводниками. При доработке оба провода были пропущены через предназначенные для них отверстия в плате и только затем припаяны к соответствующим контактным площадкам.

Был и другой дефект в монтаже сетевого шнура: расстояние между контактами для припайки сетевых проводов составляло всего 2 мм, что таило в себе большую опасность самовозгорания платы. Чтобы этого не случилось, один из сетевых проводов был перепаян таким образом, что минимальное расстояние между сетевыми контактами увеличилось до 7 мм (для этого пришлось приподнять над платой плавкую вставку F1, а лишнюю часть печатного проводника удалить).

В завершение на обе пары проводов (сетевых и идущих к аккумуляторной батарее) надеты пластиковые трубки, после чего они надёжно закреплены в корпусе, как показано на нижнем фото рис. 1. И ещё. Для соединения зарядного устройства с сетью 230В изготовитель применил провод очень низкого качества, поэтому, по возможности, его желательно заменить.

- Плёночный конденсатор СЗ (0,1 мкФ, 400 В), входящий в сетевой LC-фильтр, оказался того же типа, что и СЮ. Такие конденсаторы, установленные в цепях напряжения 230В переменного тока 50 Гц, часто повреждаются, поэтому он был заменён плёночным той же ёмкости с номинальным переменным напряжением 275 В, специально предназначенным для работы в цепях переменного тока (рис. 2).

- Оксидный конденсатор С4 ёмкостью 10 мкФ, фильтрующий выпрямленное диодным мостом VD1—VD4 напряжение, имел номинальное напряжение всего 350 В, в то время как амплитуда сетевого напряжения (по ГОСТу — 230 В) с учётом допускаемого отклонения в большую сторону на 10 % может достигать 357 В. Отсутствие запаса по напряжению нередко приводит к различным пиротехническим эффектам. Чтобы этого не случилось, конденсатор С4 заменён таким же по ёмкости, но с номинальным напряжением 400 В.

- Керамический конденсатор С11 (1000 пФ, 2000 В), включённый между первичной и вторичной обмотками импульсного трансформатора, не внушал доверия — очень тонкий, “сертификационные” надписи отсутствуют. От качества этого конденсатора зависит безопасность пользования устройством, поскольку при его пробое вторичная низковольтная часть зарядного устройства окажется под напряжением сети 230 В. Был заменён керамическим такой же ёмкости и с тем же номинальным напряжением, но объёмом, примерно в четыре раза большим.

- Импульсный трансформатор изготовлен небрежно. Ферритовый магнитопровод свободно болтался в каркасе катушки. Дефект устранен приклеиванием магнитопровода к каркасу моментальным цианакриловым клеем. Во втором зарядное устройство (верхнее фото на рис. 1) магнитопровод трансформатора был склеен с большим перекосом и также не зафиксирован в катушке и не обмотан “традиционным” китайским жёлтым скотчем. Кроме того, этот магнитопровод из электропроводного феррита одной стороной соприкасался с выводом диода Шотки VD8, а другой “тёрся” о сгоревший в первом зарядное устройство (ЗУ) плёночный конденсатор С10. Если бы и во втором ЗУ С10 успел сгореть, то сетевое напряжение могло бы попасть во вторичную цепь.

- Высоковольтный транзистор Q4ESN50A (VT1) при зарядке аккумуляторной батареи нагревался до 90 °С при снятой крышке корпуса. Такая ситуация в принципе терпима, однако для повышения надёжности к нему был привинчен пластинчатый дюралюминиевый теплоотвод размерами 40x10x2 мм (на рис. 1 не показан). Температура корпуса транзистора понизилась примерно до 75 °С при комнатной температуре 28 °С. Такой высокий нагрев высоковольтного транзистора намекает на низкое качество феррита импульсного трансформатора, который, кстати, также очень сильно нагревается.

- Сильно нагревающийся оксидный конденсатор С12 (470 мкф, 16 В), установленный в фильтре выпрямленного напряжения 14,5 В, заменён конденсатором ёмкостью 1000 мкФ с номинальным напряжением 25 В, который при работе оставался почти холодным. Дефект был замечен случайно уже в момент сборки корпуса — “что-то” обожгло пальцы. Ток утечки старого конденсатора достигал 0,3А при напряжении 10 В и 2,5А при напряжении на обкладках 18 В.

- Реализация защиты от переполюсовки не внушала доверия, поэтому, чтобы исключить переполюсовку подключения зарядного устройства к аккумуляторной батарее, а её к эхолоту, все клеммные соединители были заменены: ЗУ и эхолот были оснащены стандартными круглыми штекерами внешним диаметром 5,5 мм, а аккумуляторная батарея — ответными гнёздами под такие штекеры. Заменённые детали показаны на рис. 3 (первый слева — сгоревший плёночный конденсатор С10, второй — тонкий керамический СИ, третий — диод VD6, четвёртый — конденсатор СЗ).

Источник

Не работает зарядное устройство сонар

valerun, профиль нужно заполнять и правдиво ..

нет желания помогать анонимусам.

ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 10:18

alexon,

,сейчас исправлюсь,а файл отправил на майл valerunу ,превышена была квота закачек,а почистить недосуг было

,сейчас исправлюсь,а файл отправил на майл valerunу ,превышена была квота закачек,а почистить недосуг было а то что закачал уже и если полезное что то, то удалять не надо, а дай заявку вот сюда http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html увеличим квоту.

Спасибо тебе большое, а если подвел тебя, извини.

Не вижу, чтобы у того же I.Cherry, кроме города было еще много чего указано.

Я «мальчик» старый уже, мне скрывать нечего. что просили в профиле, то и указал. А так самому написать сколько женщин, когда последний раз . и так далее. и кому это интересно

Насколько я знаю общение в форумах — знакомство поближе происходит гораздо позже регистрации.

Еще раз спасибо тебе за схему!

I.Cherry,

Извините, что побеспокоил своим сообщением Вашу персону, да еще с немытым рылом. Извините сэээр!

Простите пожалуйста, ради интереса, а что это я заполнил неправдиво.

Только город не указал, а так как там болше ничего и не требовалось.

Модераторы, извините, может и несколько неприветливо, но, не люблю, когда завсегдатаи встречают мордой об стол, пусть сделают себе отдельный форум, чтоб всякие не лезли.

После такой встречи редко хочется общаться дальше.

| Цитата: |

| Я «мальчик» старый уже, мне скрывать нечего. |

а на вид как пацан.

здесь тоже пожилые.

О незаполненном профиле

— если ты сюда попал случайно, то точно так и покинешь это место.. никто о тебе и вспоминать не станет.. да оно тебе и не надо.. тебе же нужно секундную радость — ты ее получил..

анонимов просто не воспринимаю.. никак и нигде.. чтобы они там не квакали.

Подскажи пожалуйста, я не очень силен. а чтобы такую схему включить на столе для наладки, надо имитатор нагрузки какой то подключить не тащить же АБ?

Ну мощный резистор подключить ладно (кстати а сколько Ом надо — Ом 10-12 хватит) , а как напряжение туда втюхать, чтоб включилось (оно же запускается от 3 V вроде)?

В случае, если от момента покупки не прошло еще 1 год, то это гарантийный случай неисправности прибора. В противном случае следует послегарантийный сервис. На текущий момент цена ремонта СОНАР 207 серии составляет 400р.

Для обеспечения гарантийного сервиса, в случае покупки по безналу потребуется копия накладной, по которой производилась поставка или чек в случае оплаты наличными.

Ремонт производится в тот же день. Мы можем обеспечить забор и доставку обратно до вашего офиса (квартиры) неисправного прибора с возвратом полностью испраного за счет клиента в кротчайшие сроки. Сроки реализации сервиса определяются чисто логистическими сроками.

Источник

Не работает зарядное устройство сонар

Посчастливилось мне как-то стать владельцем зарядного устройства под маркой СОНАР модели УЗ 207.01. Вот, как на картинке. Привлекла меня в нём весьма неплохая заявленная функциональность вкупе с компактностью конструкции. Однако, как только я его попытался эксплуатировать, обнаружилось одно крайне неприятное свойство. Когда я заряжал аккумулятор в подостывшем за зиму гараже, аккумулятор подозрительно быстро становился «заряжен», но когда наоборот, я пробовал заряжать этим же зарядным этот же аккумулятор в тёплых домашних условиях, он наоборот, очень долго «вбирал в себя» заряд, начинал булькать и греться. Мне это показалось ненормальным явлением, и я решил разобраться, в чём же там дело.

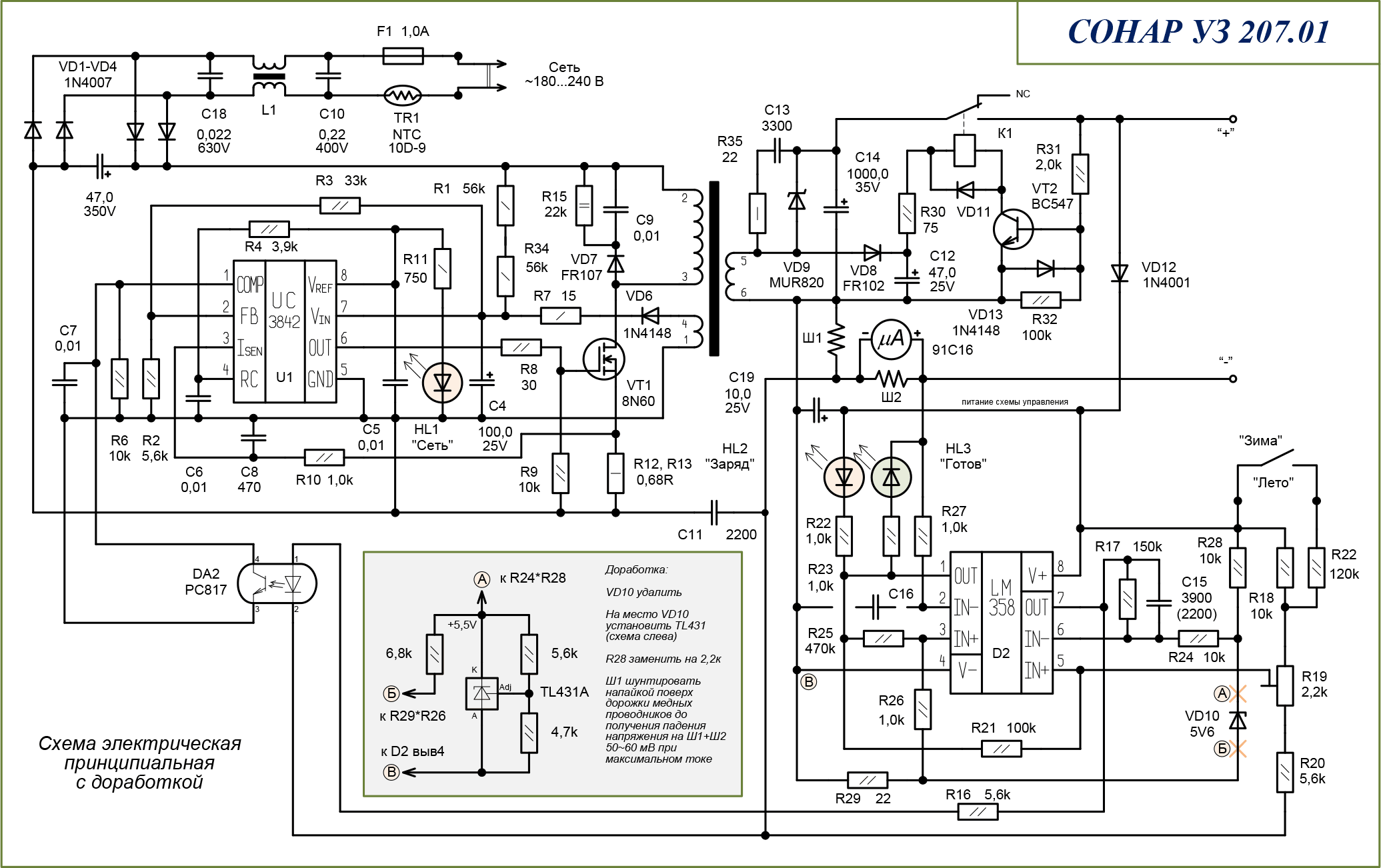

Итогом данных разбирательств стала полученная методом «реверс-инжинирнга» схема этого зарядного устройства (рисунок 2), а также стало ясно, в чём природа проблемы и что нужно сделать, чтобы её ликвидировать.

Для начала давайте ознакомимся со схемой и разберём, как она работает.

Основа аппарата – обратноходовой преобразователь напряжения, построенный на основе широко распространённой (и, я надеюсь, не нуждающейся в представлении) интегральной схемы UC3842. Здесь она используется в типовом включении и охвачена двумя общими обратными связями: через оптрон DA2 и через делитель R3-R2. Также есть локальная обратная связь по току ключа VT1: напряжение, пропорциональное току ключа, подаётся через резистор R10 на вход компаратора Isen.

Каждая обратная связь обеспечивает работу устройства в своём режиме. Пока аккумулятор не подключен к выходу зарядного устройства, работает обратная связь через резисторы R3-R2, которая благодаря связи между обмотками трансформатора, не даёт неограниченно расти напряжению на конденсаторе C14.

Если аккумулятор уже подключен и заряжается, при росте напряжения на нём вступает в работу обратная связь через оптрон DA2, выдерживая напряжение на его клеммах не выше заданного.

В случае, когда подключенный аккумулятор значительно разряжен, напряжение на нём низкое, что даже оптрон DA2 ещё не работает, блок, благодаря основному свойству, присущему обратноходовым преобразователям такого типа, работает в режиме генератора тока, обеспечивая максимальный ток зарядки на уровне 4,5

5,0 ампер. Величина этого тока зависит от свойств трансформатора, сопротивления резистора R12, R13 и настроек UC3842, задаваемых R4 и C6. Если мы хотим немного подкорректировать величину тока, то для этого необходимо изменить в нужную сторону сопротивления R12,R13. При уменьшении сопротивления ток увеличивается. Однако будьте внимательны — значительное уменьшение данного сопротивления может привести к выходу блока из строя, поэтому уменьшать можно на одну, максимум две позиции ряда E24.

Почему такое двойное обозначение R12,R13? Потому что на плате имеется два посадочных места, предназначенные для параллельного включения резисторов, но часто впаивается только один. Например, могут быть впаяны параллельно резисторы один сопротивлением 1,0 Ом, а второй 2,0 Ом. Результирующее сопротивление получается 0,66 Ом, что примерно соответствует указанному на схеме.

|

Микросхема D2 типа LM358 содержит два операционных усилителя в одном корпусе. Условно назовём их «левый» и «правый». Правый ОУ – это усилитель ошибки. Он следит за напряжением на заряжаемом аккумуляторе и когда оно достигает порога, определяемого стабилитроном VD10 и помноженного на коэффициент деления делителя R18-R19-R20, подаёт ток в светодиод оптрона DA2, чем и обеспечивает прекращение роста напряжения на аккумуляторе. Чем ближе напряжение к этому порогу – тем больше ток в оптрон – тем короче импульсы, формируемые D1.

Левый ОУ D2 – это триггер режима. Он сравнивает напряжение, которое благодаря R29 подаётся на его вход “+”, c напряжением, получающимся от проходящего тока по Ш1 и Ш2. Пока ток большой, напряжение на входе ОУ “-” выше, чем напряжение на входе “+”, из-за чего на его выходе устанавливается низкое напряжение. Горит красный светодиод «Заряд».

Когда правый ОУ начинает ограничивать напряжение на аккумуляторе, ток, подаваемый в аккумулятор начинает снижаться. Также снижается и падение напряжения на Ш1 и Ш2. Как только оно снизится настолько, что напряжение на входе ОУ “-” станет ниже напряжения на входе “+”, триггер переключится, установив на своём выходе высокое напряжение. Загорится светодиод «Готов» зелёного цвета, а благодаря R25 и R26, создающих положительную обратную связь, устойчиво останется в этом положении до тех пор, пока ток по какой-либо причине снова не вырастет.

Состояние триггера на левом ОУ через резистор R21 влияет на коэффициент передачи делителя R18-R19-R20. Пока триггер находится в положении «Заряд», этот резистор как будто подключен параллельно R20, тем самым увеличивая коэффициент деления, из-за чего правый ОУ «ожидает» от аккумулятора несколько более высокого напряжения, чем если бы R21 отсутствовал. Когда триггер переключается в режим «Готов», R21 наоборот, подключается параллельно R18 и уменьшает коэффициент деления, в результате чего правый ОУ начинает поддерживать напряжение на аккумуляторе несколько ниже, чем в режиме «Заряд». Конечно, поскольку сразу после переключения триггера напряжение на аккумуляторе остаётся высоким (снизится оно постепенно), ток в аккумулятор полностью прекращается до тех пор, пока напряжение не снизится. Как только оно снизится достаточно, правый ОУ уменьшит ток через оптрон, что вновь разрешит работу контроллера D1 – блок перейдёт в режим «Хранение». Правда, отдельной индикации именно этого режима нет – об этом можно только догадаться по показаниям светодиодов и амперметра.

Переключатель «Зима-Лето» также несколько корректирует коэффициент деления R18-R19-R20 за счёт параллельно подключаемого к резистору R18 резистора R22. Замкнуто – «Лето», разомкнуто – «Зима». Подстроечным резистором R19 производится настройка порога ограничения напряжения.

Узел на транзисторе VT2 и реле K1 выполняет роль защиты от переполюсовки или подключения негодного для зарядки аккумулятора.

После подключения зарядного устройства к сети, пока аккумулятор не подключен, реле K1 обесточено и его контакты разомкнуты. На клеммах нет напряжения. Если к клеммам подсоединяется аккумулятор, на котором имеется напряжение (годный), то оно через R31 поступает на базу VT2. Если при этом соблюдена полярность, VT2 открывается и K1 замыкает контакты – аккумулятор начнёт заряжаться.

Если аккумулятор был подключен, заряжался, но вдруг «отцепился», K1 всё-равно останется во включенном положении и будет оставаться так до тех пор, пока клеммы зарядного устройства не будут замкнуты между собой, либо не произойдёт переполюсовка (неправильное подключение аккумулятора).

В случае, когда при подключенном аккумуляторе вдруг пропадает сетевое напряжение, то благодаря тому, что данный узел питается от своего собственного выпрямителя VD8, C12, реле K1 также отключится, но будет подключено, как только сетевое питание восстановится.

Почему проявляется такая проблема, из-за которой на холоде аккумуляторы не получают необходимый заряд, а в тепле наоборот – перезаряжаются? Как оказалось, всё дело в использовании в качестве источника опорного напряжения для усилителя ошибки (правый ОУ LM358) простого стабилитрона. Дело в том, что у любого стабилитрона, если его нагревать или охлаждать, изменяется напряжение стабилизации. Есть, конечно, специальные типы стабилитронов у которых это явление сведено к минимуму, но в данном устройстве применяется самый обыкновенный стабилитрон. И у него при росте его собственной температуры увеличивается напряжение стабилизации. Соответственно, когда этот стабилитрон разогрет, усилитель ошибки «ожидает» достижения более высокого напряжения на аккумуляторе, а когда холодно – низкого. Свинцовый аккумулятор, наоборот, устроен так, что для полного заряда, когда он холодный, необходимо более высокое напряжение, а когда в тепле – напряжение должно быть ниже. Отсюда и возникает данное противоречние.

Самым простым способом доработки устройства была бы установка последовательно со стабилитроном маломощного полупроводникового диода в прямом направлении. Поскольку при нагреве диода падение напряжения на его переходе снижается, это в значительной мере снизило бы эффект температурной зависимости опорного напряжения. Но я предлагаю более радикальный способ – заменить полупроводниковый стабилитрон на микросхему – стабилизатор напряжения типа TL431. В отличие от стабилитрона, TL431 очень точно выдерживает стабилизируемое напряжение. Схема замены приведена на рисунке во врезке.

Резисторы 5,6 и 4,7 кОм обеспечивают необходимое напряжение на катоде TL431, практически равное «старому» напряжению, которое получалось при использовании стабилитрона. А резистор 6,8 кОм предназначен для обеспечения тока через резистор R29. При этом напряжение, получающееся на R29 составляет примерно 18 мВ и поддерживается много более стабильным, чем это было при стабилитроне.

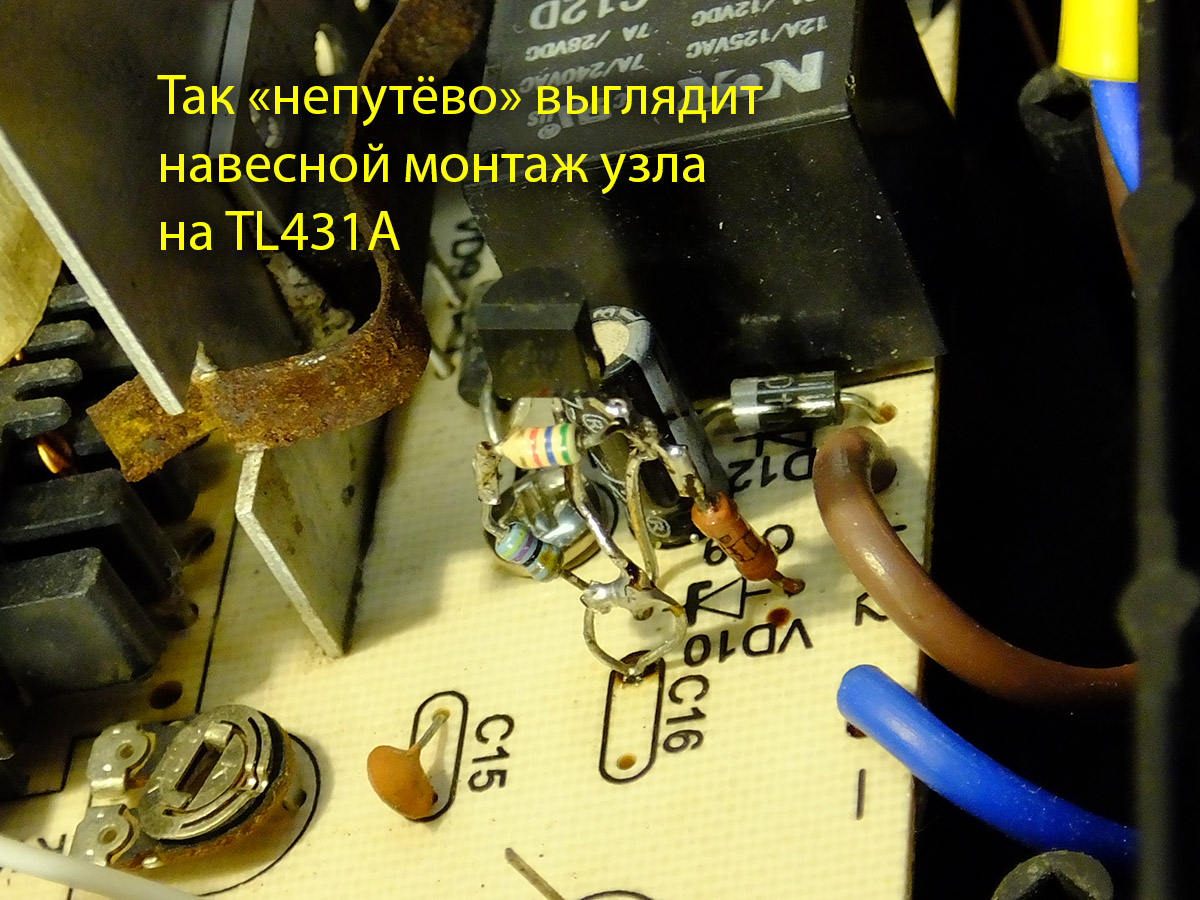

TL431 и резисторы устанавливаются навесным монтажом, используя отверстия, в которых располагался VD10, а также отверстие для C16 (точка “В”). C16 во всех экземплярах зарядного устройства, что были у меня в руках, не был смонтирован. Необходимо не забыть уменьшить сопротивление резистора R28. Можно заменить этот резистор на резистор сопротивлением от 1,8 до 2,2 кОм, либо просто припаять другое сопротивление (от 2,7 до 3,3 кОм) параллельно имеющемуся.

|  |

После монтажа необходимо вновь выставить порог ограничения напряжения на аккумуляторе. Для этого переключатель «Зима-Лето» ставится в положение «Лето». Зарядное устройство включается и подключается аккумулятор. Мультиметром контролируется напряжение на плате зарядного устройства (не на аккумуляторе!) в точках, к которым припаяны провода, идущие к аккумулятору. Когда напряжение на этих точках достигает 14,5 вольт, резистором R19 добиваются небольшого, видимого по амперметру, снижения зарядного тока. На этом настройку можно считать завершённой – остальные напряжения, зависимые от положения переключателей и/или режимов, установятся автоматически.

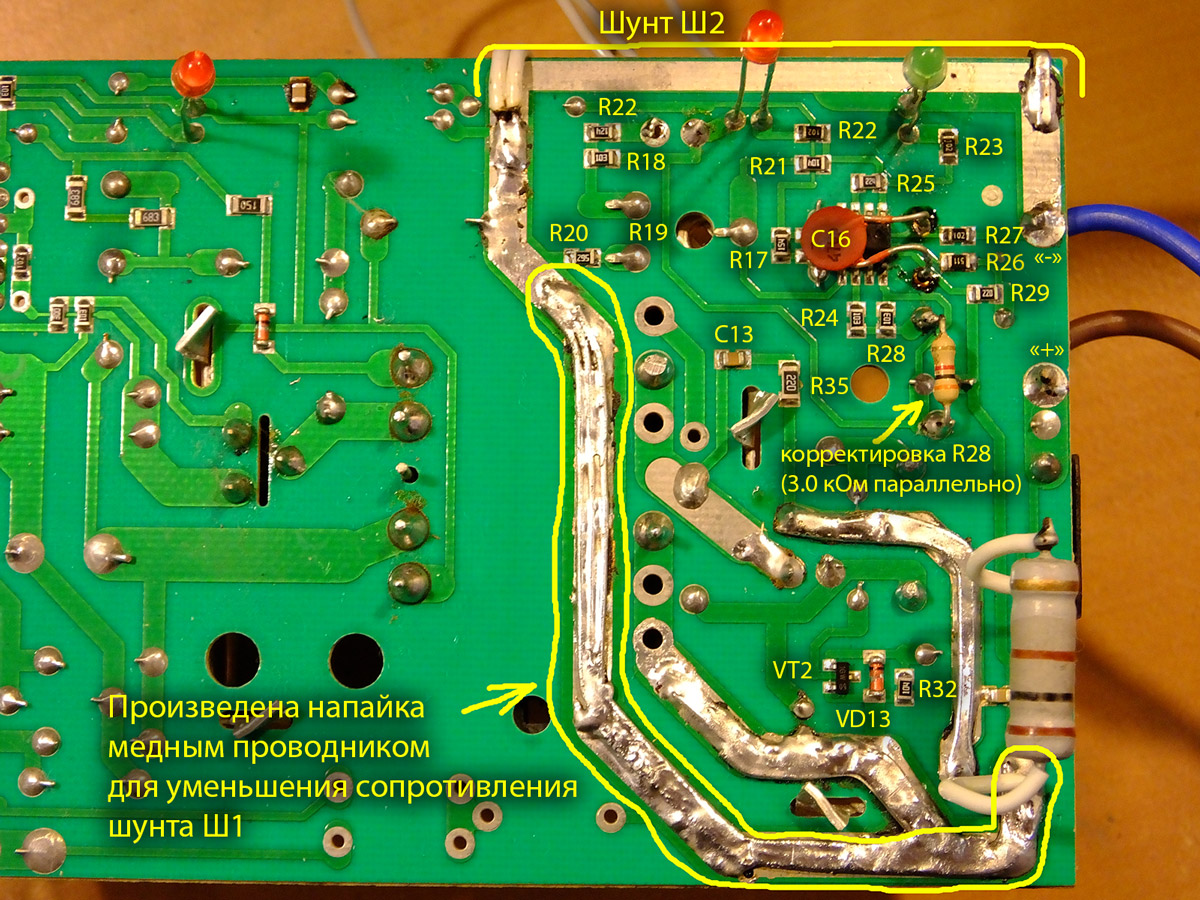

Из-за ставшей более точной работы триггера режима (левый ОУ LM358), стоит немного уменьшить сопротивление шунта Ш1. Эти шунты не являются дискретными деталями, а представляют собой просто длинную дорожку, проходящую по плате от минусового вывода конденсатора C14 до места подсоединения минусового провода, идущего к аккумулятору. Необходимо скорректировать сопротивление шунта таким образом, чтобы падение напряжения на нём при максимальном токе зарядки аккумулятора составляло от 50 до 60 мВ. Оптимально как раз около 55. Для этого вначале замеряется напряжение, которое получается на шунте. Мультиметр в режиме измерения «0-200 мВ» устанавливается красным щупом на точку подпайки минусового провода, а чёрным на вывод “-” конденсатора C14. Суть в том, что получившееся напряжение примерно равномерно распределяется по проводнику шунта. Зная его, можно легко вычислить, какую длину шунта нужно «сократить».

Для этого берётся несколько параллельных жил залуженного медного провода и просто напаивается поверх дорожки шунта на длину, которую «сокращаем», начиная от вывода “-” конденсатора C14 (см. фото).

После всего подключаем почти заряженный аккумулятор и проверяем, на какой величине тока произойдёт переключение из режима «Заряд» в режим «Готов». Если такой переход происходит при токе от полутора до двух с половиной ампер, то настройку зарядного устройства можно считать законченной. Если нет – проверяем, где мы ошиблись и исправляем.

Не поленитесь сделать проверку номиналов резисторов R25 и R26. Указанные на схеме номиналы обеспечивают достаточную величину гистерезиса при переключениях «Заряд» — «Готов», но в последнее время с переходом на SMD-монтаж R25 устанавливается сопротивлением 220 кОм. Такое низкое сопротивление делает гистерезис чрезмерно большим. Его нужно обязательно заменить на резистор, сопротивлением 470 кОм. Впрочем, другим вариантом решения проблемы может быть замена резистора R26 на резистор сопротивлением 430 либо 470 Ом (вместо 1 кОм).

Также убедитесь, что у вашего экземпляра зарядного устройства присутствуют противопомеховые дроссель L1 и конденсатор C18. К сожалению, без них устройство производит изрядное количество электромагнитных помех.

Дроссель L1 можно позаимствовать из какого-либо вышедшего из строя устройства, либо изготовить самостоятельно, намотав 10-15 витков двойного изолированного провода на подходящем по размеру ферритовом кольце. При этом важно соблюсти фазировку получившихся обмоток.

К конденсатору C18 не предъявляется каких-либо особых требований, кроме максимального рабочего напряжения. Оно должно быть не менее 600 вольт. Ёмкость же может варьироваться в широких пределах. Например, я установил конденсатор типа К15-5 с рабочим напряжением 3 кВ и ёмкостью 2200 пФ (см. фото).

Термистор TR1 тоже нужно установить, если он отсутствует. Можно использовать термисторы диаметром 10 или 16 мм. (Диаметр термистора — это первые две цифры в его маркировке. От диаметра зависит максимально допустимый ток через термистор.)

|  |

Когда всё готово и проверено на работоспособность, остаётся только собрать устройство. Но перед окончательной сборкой рекомендую сделать ещё две вещи.

Первая – это изготовить дополнительные отверстия для вентиляции внутреннего пространства. Вот примерно как на фото. Это необходимо из-за того, что диод VD9 рассеивает довольно много тепла (до пяти ватт), что даже производитель в инструкции по эксплуатации отмечает о возможном нагреве корпуса зарядного устройства до 60°C. Дополнительные отверстия немного облегчат температурный режим.

Вторая – заменить провода, идущие к зажимам на клеммы аккумулятора на более толстые. Изначально там применены провода сечением 0,5 мм.кв, чего явно недостаточно. Всё дело в том, что такие тонкие провода имеют значительное собственное сопротивление, на котором при протекании тока буквально «пропадает» напряжение (до полувольта). Из-за этого измерение напряжения на аккумуляторе правым по схеме ОУ LM358 производится с погрешностью. Чтобы уменьшить эту погрешность, рекомендую использовать провода сечением не менее 1,5 мм.кв. и длиной около метра, не более.

В итоге с такими доработками данное зарядное устройство вам послужит честно и долго.

Источник