Не работать – это грех?

Труд – это одно из условий человеческого существования, и христианин, призванный к братству и солидарности в своей общине, не должен считать себя вправе жить в праздности. Во-первых, человек должен работать, чтобы обеспечивать себя всем необходимым, во-вторых, чтобы совершать добрые дела и помогать ближнему, который по разным причинам не может работать: из-за безработицы, по состоянию здоровья, в силу возраста и так далее. Посредством труда человек управляет миром вместе с Богом и взращивает сад творения.

Работа – это и ведение домашнего хозяйства, уход за членами семьи. Если человек настолько состоятелен, что может обеспечить, не работая, себя и свою семью, а также делится с нуждающимися, то он тоже не может жить в постоянной праздности, взращивая порок лени, а призван участвовать в созидании духовных или материальных благ иными способами.

«Пойди к муравью, ленивец, — говорится в Книге притчей царя Соломона, — посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? (Прит 6, 6-9)». И еще: «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного: и вот, все это заросло тёрном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок (Прит 24,30-32)».

Отдельного упоминания заслуживают те, кто занимается бизнесом, руководители предприятий, деятельность которых во многом определяется получением прибыли. Согласно социальному учению Церкви, «руководители предприятий несут перед обществом экономическую и экологическую ответственность за свою деятельность. Они должны принимать во внимание благо людей, а не только увеличение прибыли. Прибыль однако нужна. Она позволяет делать инвестиции, обеспечивающие будущее предприятий, и гарантирует наличие рабочих мест».

Как гласит социальное учение Церкви, «человеческий труд, подчиненный любви, становится возможностью для созерцания, преображается в благочестивую молитву, в бдение и аскезу, в трепетную надежду на незакатный день».

«Необходимо участие всех в развитии общего блага, — говорится в Катехизисе Католической Церкви, — каждого в соответствии с занимаемым местом и исполняемой ролью. Этот долг неотделим от достоинства человеческой личности. Участие в развитии общего блага реализуется прежде всего в принятии обязанностей в той области, где каждый берет на себя личную ответственность: человек участвует в созидании блага ближнего и общества через прилежную заботу о воспитании в своей семье, а также добросовестность в работе».

Источник

О работе, которая не по душе…

О работе, которая не по душе…

Здравствуйте, дорогие посетители православного островка “Семья и Вера”!

Немного найдется среди нас людей, кто бы любил свою работу. Очень часто мы как раз её не любим. Либо виной тому плохие отношение в коллективе, или само занятие не по душе.

Посетитель нашего сайта задал на эту тему вопрос священнику Димитрию Синявину:

─ Здравствуйте! Хочу обратиться к священнику. В начале 90-х годов поступал в институт и выбрал свою будущую профессию случайно. Устроился на работу тоже по специальности, стал работать инженером-конструктором. Я сразу понял, что это не моё. Но 90-е годы были смутные, работы особой не было, но кое-какие варианты при поиске работы были, я не решался менять работу, потому что работаю рядом с домом, живу с мамой, и она этого тоже не хотела.Сейчас же, проработав почти 20 лет, я практически совсем потерял интерес к своей профессии. Другую работу, кажется, не найду, потому что уже почти 20 лет проработал по этой профессии и возраст уже 40 летСмириться тоже не могу, потому что на работе стало много срочной работы, начальство намекает (чуть ли не приказывает) работать в выходные, иногда даже кричит на меня, постоянно вызывают в кабинет, на совещания. В общем, работа для меня превратилась в каторгу.Конечно, я читаю молитвы, молюсь, хожу в церковь, молю Бога о новой работе. Но пока всё по-прежнему.Что мне делать? Почему люди иногда так мучаются? В чём смысл такого испытания?Не могу всё это держать в себе, рассказываю маме, а она переживает за меня и у неё больное сердце. Надеюсь на помощь священника на этом сайтеЗаранее благодарю за ответ.

1.Начните за все Господа благодарить и славословить. Говорите в каждый день слова : ” Слава Богу за всё, слава Богу за скорбь и за радость.

2.Дайте Богу обещание. что если Он вам поможет в вашей просьбе, то вы что-то сделаете хорошее( например. измените свою жизнь и будите ходить в Церковь, будете причащаться, окажите помощь бедным, нуждающимся…)

3.Молитесь в каждый день и просите Бога примерно так: “Господи, если тебе угодно, помоги мне найти другую работу….” Если вы будите молиться за своих начальников и за тех кто вас обижает такими словами : ” Господи помилуй раба своего(имя) и его молитвами помилуй меня грешного”, то изменятся к вам те люди, которые вас обижают и на работе вам будет на много легче.

Мир Вам и Божие благословение!

Источник

Хорошо ли для христианина много работать?

Андрей Рогозянский ищет выход из замкнутого круга

|

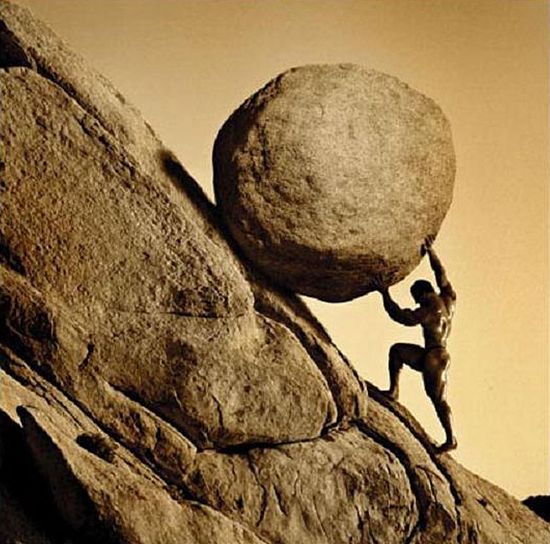

| Сизифов труд |

На первый взгляд, да. В Раю Адам и Ева трудятся, хотя это особенный труд, не связанный с негативными переживаниями. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2, 15). После грехопадения труд становится уже чем-то вроде воспитательного средства: паши в поте лица и, как говорится, почувствуй разницу…

Даром человеку теперь ничего не даётся. Всё, что доставляет телу питание, тепло и уют, добывается напряжённым усилием. С течением времени зарождается культура труда, поэтика труда. Труд из проклятья и тяжкой ноши получает значение положительной ценности, ибо ему человек обязан выживанием.

Указывают на психолого-этическую ценность труда — «труд облагораживает». В условиях, когда у человека нет необходимости трудиться, его скоро затягивают апатия и лень. Пример этического парадокса являет «трудолюбие». Хорошо не просто – трудиться, хорошо и правильно – любить труд. Вот он, образ человека как нравственного существа, обретающего удовлетворение в самой драме жизни, в самопреодолении.

В философии стоиков и в христианских аскетических практиках труд – это духовное средство. Вместе с молитвой он очищает душу и возвышает к истине, к Богу. «Возлюби труд, — учил преподобный Антоний Великий, — он, в соединении с постом, молитвой и бдением, освободит тебя от всех скверн. Телесный труд доставляет сердцу чистоту; чистота сердца служит причиной того, что душа приносит плод».

Совсем иной образ мы находим в Новое время: труд как способ для человека доказать самодостаточность. В понятия о труде проникает порча, трудовой пафос перерастает в пафос утверждения своего «я», подчинения сил природы. В протестантской морали преуспеяния народы работают в интересах буржуазии, марксистская теория пускает огромные человеческие усилия в постройку идеологического колосса. Хорошо ли для христианина в данных условиях – много работать? Результаты работы отчуждены, падают в копилку отнюдь не богоугодного свойства. Прообраз этого уже был в истории: строительство Вавилонской башни.

Правильно ли много работать сегодня, во времена, когда мы уже не изобретаем perpetuum mobile и не возводим корчагинского светлого завтра? Работа – новое «наше всё», принцип наиболее простой и удобной организации во времени и пространстве. Удобной, но для кого и зачем?

Ежедневно, в течение длительного времени в моем дворе бабушка прогуливалась с внучкой. Ребеночек был совсем ещё крохой. Мама, знакомая мне молодая особа, появлялась редко. «Работает, нагрузка большая», – поясняла бабуля и как бы сочувственно вздыхала. За этим следовали сетования на дороговизну жизни, рассказы о хорошем месте бухгалтера в фирме и способностях дочери, из-за которых её ценит начальство.

С течением времени, пока малышка вставала на ноги и училась произносить фразы, в окнах квартиры засверкал пластик, а из мебельного фургона грузчики вынули и подняли наверх кухонный гарнитур и бытовую технику. Бабушка переменилась. На прогулках она выглядела экспертом, говорила чинно и в нос, как бы поневоле снисходя к коллегам по выгулочному цеху.

– Что-то тебя не видно, – бросил я однажды пробегающей мимо бухгалтерше, – прелестная у тебя дочка растет.

– Да, – отвечала она, – работы невпроворот, сижу вечерами.

– А чего делаешь? Коммунизм строишь? – подтрунил я.

– Нет, – рассмеялась она, не проникая впрочем в иронию, – Сейчас годовой отчет, а перед этим налоговая. В общем, голова идет кругом…

|

Эта сценка не идёт из моей памяти, когда я слышу о проблемах работы и заработка. В том числе и из уст людей православных. Моя мать, вероятно, перечеркнула себе жизнь, отказавшись идти на повышение и оставшись на скромной должности детсадовского воспитателя с 90 рублями. Зато на полдня…

Последнее – возможность проводить время дома – было аргументом и очень весомым. Подумать только, в наши дни это может вызвать ужас: половину времени в доме! Общение с детьми, уроки, домашние дела, уборка, готовка, посуда. Основное преимущество работы как раз в том, чтобы не приходилось думать ни о чём больше. Я на работе и – баста! Я делаю то же, что делают все остальные.

Думаете, отчего нам так сложно дается рождение детей? Откуда потом все проблемы со школой? А почему даже в морозный январь старые лыжи остаются задвинуты на глубину антресолей? И приходская жизнь отчего замирает с воскресным отпустом? Правильно. Все потому, что все упомянутые вещи крайне вредны и противопоказаны:

б) для отдыха после нее.

Я не собираюсь преуменьшать ценность общественного труда и рисовать пасторали. Прекрасен порыв учёного и конструктора, исполнены благородства служения врача и учителя. Сам автор данных строк наверняка не сделал бы многого без профессионального увлечения, так что свеча в одиноком окне, бывает, не гаснет до утра. Однако, «работа» как феномен общественного сознания, как социологический маркер – это нечто особенное. Преимущественная самоидентификация по полу, профессии и служебному положению неоднократно отмечалась социологами. «Работа» есть центр и скрепа; место, через которое, как через символическую пуповину, современный человек прикрепляется к жизни, воспринимает действительность, обменивается с нею энергиями. «Работа» теснит дом, родных и друзей из числа жизненных приоритетов. От «работы» как от базовой категории современный человек исчисляет жизненные пропорции; вне отнесения себя к конкретной вакансии-должности он ощущает себя пораженным, дезориентированным, стоящим как бы вне существующего миропорядка.

На практике смещение акцентов выглядит так, что семья из провинции в поисках работы готова уехать в столицу, в перспективу, исполненную рисков, но не решает вопрос занятости на своей малой родине тем или иным способом, опираясь на обжитое место и налаженные связи. Нередки примеры, когда в семьях, не испытывающих материальных затруднений, женщина отправляется на работу, оправдывая это теми или другими причинами. Хотя настоящая причина проста: без работы не знаешь, что делать… У себя в доме, на своей территории наш современник оказывается неспособен как следует развернуться душой, ощутить себя в роли ответственного лица, творца и хозяина. Домашнюю роль не поставишь в один ряд со служебной. В доме я кто? Кухарка и поломойка? Забиватель гвоздей и сантехник? А там я – начальник отдела! Сравнения, как говорится, излишни…

Чем же чревато подобное положение и почему нельзя удовлетвориться тем, каким образом в настоящий момент решаются вопросы о заработке и занятости?

Первое неприемлемое – это, конечно, «самоидентификация через работу». Печально видеть, когда мирская табель о рангах переносится и на церковную реальность. Волей-неволей мы привыкаем к тому, что человек, приезжающий к храму на дорогой автомашине, считается более благополучным и состоявшимся, нежели многие. Волей-неволей в компании собратьев мы опускаем разговоры о вере и предпочитаем мирские темы, в которых важнейшую роль играют работа и приобретения.

Второе, что должно настораживать, касается роли «работы» как универсального заменителя остальных типов активности – активности церковной, духовно-аскетической, познавательной (интересует лишь то, что относится к специальным профессиональным типам знаний), педагогической (нет желания заниматься воспитанием и вообще уделять время детям), домостроительной, общенческой, мастеровой, помогающей (не хочется овладевать навыками, принимать участие в типах деятельности и поручениях вне рабочего «функционала»). Редко, когда человек думает о служении и деле жизни. Почувствовав вкус к карьере, православные, увы, перестали искать особых путей, а стали просто «ходить на работу», довольствуясь общим ощущением занятости и материальных возможностей.

Для Церкви было бы странно возражать против стремления к большему благополучию. В каждом примере замучишься объяснять: чем вредна для души замена изношенных «Жигулей» на новенькую иномарку. Пожалуй, в смене «Жигулей» нет ничего предосудительного, когда перед нами стоит четкое представление о христианской жизни, а жизнь в семье, церковной общине наполнена, развернута в разнообразных активности и взаимосвязях. Не возникает двух мнений, что считать главным, а что вспомогательным, второстепенным. Но поскольку образ христианской жизни размыт, а давление мира нарастает, стремление к заработку и приобретениям означает секуляризацию и откат к массовому мировосприятию.

Сумеем ли мы выйти из замкнутого круга заработка-потребления, придать слову «труд» внеэкономический смысл? Сумеет ли православная община отстоять собственное видение жизни, сохранить необщее выражение лица? Бесплодный сизифов труд по общему стереотипу, ради статусности, развлечения или утоления подступающего потребительского стресса вряд ли отвечает христианским принципам. Много трудиться для христианина – хорошо, но пусть труд этот будет многообразен. Ведь трудиться необходимо не только на рабочем месте, но и в семье, на приходе, в дружеских отношениях. Да и работа над собой – также труд и немалый.

Источник