Как заставить себя работать?

В понедельник утром за неделю до Нового Года этот вопрос, думаю, актуален для многих.

Есть куча статей на эту тему. Вот основные советы:

- Начинайте с самой сложной задачи

- Сделайте первый шаг — продолжать будет уже легче

- Составьте план и неукоснительно ему следуйте

- Занимайтесь любимым делом

- Не отвлекайтесь

Всё просто. Закройте Хабр и приступайте к работе!

Только почему-то на меня все эти советы не действуют. Вроде правильные вещи люди говорят, но — не работает. Кстати, на тему «Почему не получается заставить себя работать?» тоже есть статьи. В них проблема описывается с точки зрения психологии и предлагаются решения вроде «избавьтесь от внутренних противоречий и страха перед неудачей». Наверное, если это сделать, то всё получится, но где найти эту волшебную кнопку «Избавиться от. »?

Прежде чем приступать к решению какой-то проблемы, надо разобраться в ее причинах. Этим мы сейчас и займемся. Сразу скажу, что какого-то общего рецепта я предложить не смогу, поскольку причины проблемы у каждого будут свои. Продемонстрирую только сам метод ее решения.

На мой взгляд, рассматриваемую в данной статье проблему можно разделить на две:

- Не хочется заниматься конкретной задачей

- Не хочется работать вообще

При этом состояние «Не хочется работать вообще» часто возникает из-за того, что накопилось слишком много задач, которыми не хочется заниматься. Есть и другие варианты — не нравится сама работа или просто устал — но тут вроде всё понятно: смени работу или выспись. Поэтому в дальнейших рассуждениях будем предполагать, что работа в целом нравится, самочувствие в норме, а работать не получается именно из-за каких-то «неправильных» задач.

Для начала составим список задач, которые нужно прямо сейчас делать, а вместо этого я пишу статью, читаю Хабр, смотрю видео, общаюсь с друзьями, играю, пью кофе или курю (нужное подчеркнуть). Составили? Хорошо. Теперь по каждой задаче задаем себе вопрос «Почему я ее не делаю?» Ответы в стиле «не хочу / не могу» дополняем до «не хочу / не могу, потому что. ». Если при этом удается осознать какие-то общие причины неделанья всех записанных задач — фиксируем их тоже. В итоге получится список значимых именно для вас проблем, приводящих к отлыниванию от работы. У меня получился вот такой:

- Задача слишком простая. В уме она продумывается за считанные секунды и воспринимается уже как решенная, так что выполнять ее после этого на самом деле становится совсем не интересно.

- Задача слишком сложная. Казалось бы, этот пункт противоречит предыдущему, но если расписать более подробно, то станет понятно, что никакого противоречия нет. Мне не нравятся однотипные задачи с заранее известным алгоритмом решения — мне нужно пространство для творчества. Однако если задача настолько выбивается из привычных рамок, что я вообще не представляю, с какой стороны к ней подступиться, то это убивает всякое желание экспериментировать.

- Задача важная, но не срочная, поэтому всё время отодвигается другими — не такими важными, зато более срочными. В этом случае, как правило, рекомендуют делегировать все эти неважные задачи сотруднику, для которого они будут достаточно важными — но что делать, если делегировать некому?

- Решение задачи явно можно автоматизировать, но сейчас ее приходится выполнять вручную. Такая ситуация возникает, когда второй-пятый-десятый раз делаешь то, что уже делал, видишь закономерность и понимаешь, что ее можно легко запрограммировать, чтобы всё делалось само. При этом бросаться программировать прямо сейчас тоже не хочется, потому что смотри пункт 1.

- Для решения задачи требуется выход в реальный мир со всеми вытекающими последствиями. Например, отправить клиенту оригиналы документов Почтой России. Этот и предыдущий пункт, пожалуй, являются следствием профессиональной деформации айтишника, но факт остается фактом — такие проблемы мешают решению некоторых задач, и с этим надо как-то бороться.

- Нет внешнего стимула. Нет четких сроков. Или есть, но до дедлайна еще несколько дней, а работы там на пять минут — по крайней мере, так кажется сейчас. Никому не нужно отчитываться о выполнении задачи, потому что начальник вам доверяет и каждый чих не отслеживает, или вообще вы сам себе начальник.

- В задачу нужно погрузиться полностью и надолго — боюсь, что могу увлечься и потерять контроль над другими текущими задачами.

- Задача противоречит внутренним убеждениям. Например, мне трудно напоминать людям, что они мне что-то должны, а делать это периодически приходится.

- Ненадолго переключаюсь на чтение почты или разных полезных статей на Хабре — и на целый час работа встает.

- Задач слишком много. Выделить из них одну-две самые важные и срочные — не получается. Возникает ощущение «всё равно ничего не успеть» и происходит автоматическое переключение на более приятное времяпрепровождение.

Вот, целых 10 причин удалось выявить. Можно продолжить это увлекательное занятие и найти еще штук 10, помельче, но давайте лучше разберемся с этими. Пойдем так же по пунктам.

- После того, как составлен такой внушительный список проблем, становится ясно, что слишком простые задачи — это просто подарок. Решаются они легко и быстро — возможно, на решение нескольких таких задач вы потратите меньше времени, чем на прочтение этой статьи и составление своего списка. А найти в них интерес теперь тоже несложно — раз мы начали разгребать завалы накопившихся дел, значит хотим, чтобы количество нависших над нами задач сократилось, а маленькими шагами это делать легче. Кстати, и проблема № 10 в результате станет не такой острой.

- Со слишком сложными задачами будет сложнее. Тут главное понять, что если задача есть, то решать ее так или иначе всё равно придется (вряд ли она рассосется сама собой). Поэтому надо закрыть глаза и сделать первый шаг (где-то нам такое уже советовали, да). Возьмем простой пример. Надо сделать презентацию для выступления на конференции, а опыта такого нет. В голове вроде есть мысли (тема хорошо знакома, иначе бы нам не поручили выступать), но как сделать презентацию, непонятно. Можно сидеть и жалеть себя. А можно открыть PowerPoint и сделать первый слайд — с темой и именем докладчика. А в конце сделать слайд «Спасибо за внимание» с указанием контактных данных. Вот, уже кое-что. На этом этапе главное не увлекаться проработкой деталей — подбором шрифтов и т.п — потому что нужно двигаться дальше. А дальше начинаем думать, о чем будем рассказывать — и на каждый тезис делаем отдельный слайд с заголовком. Потом станет понятно, что где-то нужны картинки, схемы, анимация… В итоге сами не заметите, как презентация будет готова. Конечно, вы можете возразить, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать презентацию, а вот реально сложная. Тем не менее, попробуйте такой подход — наверняка дело сдвинется с мертвой точки, а там уже будет стыдно не доделать до конца.

- Переходим к важной, но не срочной задаче. Для начала определим, почему она, собственно, важная. Возможно, некоторые задачи только кажутся важными, и на этом этапе благополучно отсеются — т.е. станет ясно, что их можно не отодвигать постоянно, а отменить совсем. Такое действительно бывает. Если все-таки задача оказалась важной, то надо понять, на что повлияет ее успешное завершение. Возможно, вы сможете выпустить новую версию продукта и ваши пользователи будут счастливы. Или сможете заняться другой задачей — интересной и приятной. Это уже само по себе стимулирует покончить наконец с тем, что мешает такому светлому будущему, плюс могут проявиться какие-то сроки — например, новую версию планируется выпустить до нового года, значит у задачи есть вполне обозримый срок.

- В случае, когда задачу, которую можно автоматизировать, приходится выполнять вручную, думаю, остается только смириться с несовершенством мира — не всё всегда получается так, как хочется. Надо сделать эту задачу вручную. И потом еще одну такую же. А когда терпеть станет уже невмоготу, тогда все-таки взять и автоматизировать ее. Вот и всё.

- Выходить в реальный мир на самом деле даже полезно. После этого становится ясно, что не такие уж и сложные эти задачи в пункте 2. Можно воспринимать это как дополнительную мотивацию для решения привычных задач.

- Если у задачи нет внешнего стимула, можно придумать его самостоятельно. Придумать некий вызов для себя. Например, сказать коллегам, что вы готовы вот эту самую задачу сделать за N часов (срок должен быть реальный, но не позволяющий лениться). И вперед!

- Если со всеми предыдущими задачами вы уже разобрались, то нет ничего страшного в том, чтобы в какую-то задачу погрузиться полностью. Отдайтесь интересному захватывающему делу — вы это заслужили.

- Менять убеждения ради одной задачи, которая им противоречит, конечно не стоит. А вот мужественно решить ее и гордиться тем, что преодолел эту сложность — чем не вариант? Однако тут надо более тонко подходить к вопросу — если противоречие очень сильное или таких задач много, то, возможно, лучше не ломать себя, а задуматься о смене вида деятельности.

- Ненадолго переключаться не только можно, но и нужно. Но лучше переключаться на что-то заметное начальству — например, чай попить или выйти

покуритьпогулять. Во-первых, так вы отдохнете лучше, во-вторых, всё тот же внешний стимул добавляется — пить чай целый час вам вряд ли позволят. - Задач слишком много? Уже нет! Двигаясь небольшими шагами, к этому моменту вы уже решите большинство проблем, так что последняя исчезнет сама собой.

Вот как-то так. Успехов в работе и с наступающим!

Источник

Не смог заставить себя работать

Бывают такие дни, когда заставить себя работать просто невозможно. Вам нужно браться за новый проект, а вместо этого вы наливаете новую чашку чая, разворачиваете вкусную конфетку и увлеченно листаете соцсети. Как маленький ребенок, который вместо того, чтобы лечь спать, одновременно хочет есть, пить и на горшок.

Не волнуйтесь, с вами все в порядке. Такая внезапная прокрастинация — следствие запутанной трудовой ментальности жителей постсоветского пространства. У нас даже народная мудрость противоречива: с одной стороны, «без труда не выловишь и рыбку из пруда», а с другой — «дураков работа любит».

Как победить приступы внезапной лени, найти мотивацию для работы и выработать эффективное отношение к труду, расскажу вам в этой статье.

Какие труды, такие и плоды

В трудовом менталитете россиян исторически выработалось отношение к труду как к тяжелой повинности. Вспомните крепостное право и барщину, когда крестьяне от темна до темна пахали на полях помещика. Вспомните коллективизацию и продразверстку, раскулачивание и «экспроприацию экспроприаторов». Труд превратился в тяжелый процесс, который не приносил никакого результата. А если и приносил, то власти могли забрать этот самый результат, а трудягу сослать куда подальше, чтобы в следующий раз не перетруждался.

Утешались люди народной мудростью: «беден, да честен», «бедность не порок». Труд ради материальных благ считался недостаточно духовным, суетным и даже слегка грешноватым.

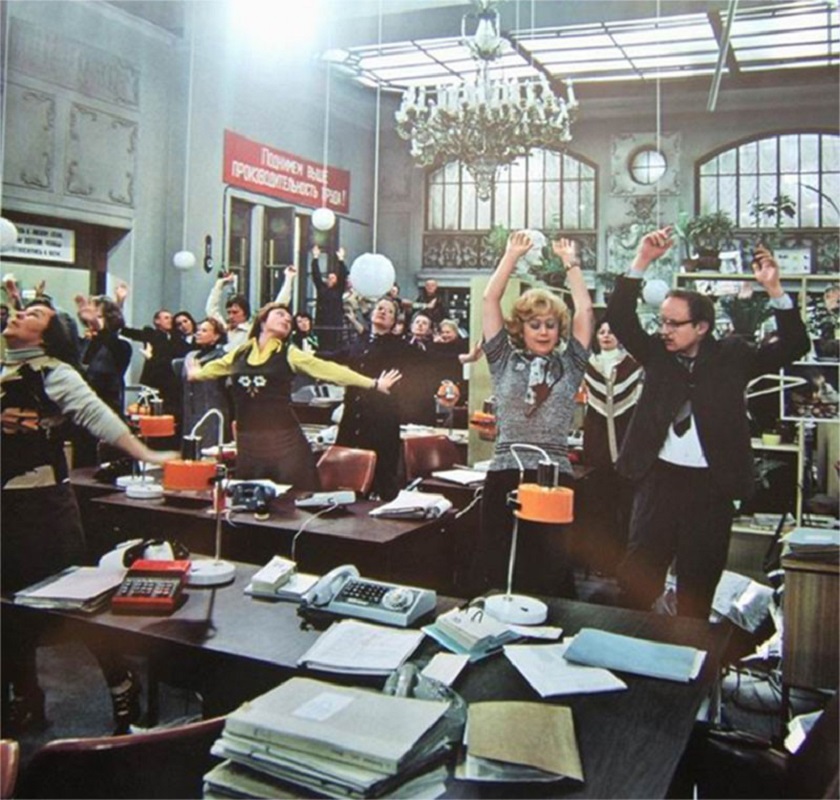

В Советском Союзе трудовой энтузиазм тоже был невелик. Да, в стране была масса заводов, фабрик, НИИ. Была стабильность — работу, минимальную зарплату и койку в общежитии мог получить каждый, даже самый ленивый человек. Но не было перспектив — на большинстве рабочих мест, сколько ни трудись, миллионов не заработаешь. Поэтому сотрудники устраивали бесконечные перекуры, пили чай, вязали и обсуждали животрепещущие темы — например, где достать дефицит. Я видела эту картину своими глазами, когда мама в детстве брала меня с собой на работу.

А крах СССР лишил людей всех сбережений на сберкнижках и еще больше укрепил в мозгу связку: зарабатывать бесполезно, все равно отнимут.

На Западе крестьяне и ремесленники, купцы и рабочие тоже не получали свой кусок хлеба просто так. Но их отношение к работе определялось трудовой протестантской этикой. Лень на работе считалась неуважением к Богу. Бережливость — свойство праведных. А люди, успешные в труде и бизнесе, считались избранными Господом, и их ждало место в раю. Божественным долгом протестантов были не молитвы и поклоны, а стремление к хорошему заработку и прибыльному бизнесу.

Сейчас религиозность ушла в прошлое, а менталитет остался. Поэтому в течение рабочего дня немцы эффективно трудятся каждую минуту — им даже не приходит в голову устроить чаепитие или проверить «Фейсбук». Для западных компаний производительность и результаты сотрудников даже важнее количества отработанных часов. Самый большой уровень ВВП на душу населения в протестантских странах. Это Норвегия, Швейцария, США, Нидерланды, Австралия, Германия, Швеция и Канада.

Но что же делать, если вы выросли не в Германии с ее строгим распорядком, а в СССР с поговоркой «дураков работа любит»? Как замотивировать себя на эффективный труд?

Как заставить себя работать?

Чтобы переключить свои мозги на трудовой лад, есть пять универсальных мотиваторов.

1. Дедлайн

Ничто так не дисциплинирует человека, как приближение дедлайна. Я могу бесконечно откладывать написание статьи или программы нового курса, но в час X включаются все ресурсы мозга и работа магическим образом делается раз в пять быстрее, чем в привычном спокойном режиме.

А если срыв дедлайна грозит прекращением сотрудничества с клиентом или СМИ, страх потери мотивирует еще сильнее. Не успеешь в срок — останешься как старуха у разбитого корыта.

Иногда мои дети контролируют, как я выполняю всякие нудные дела. Так и говорят — знаем мы тебя, мама, ты начнешь заполнять анкеты через час после дедлайна, и этот поезд уйдет без нас.

Чтобы не загонять себя в стресс понапрасну, можно установить собственный дедлайн раньше реального и придумать награду за его соблюдение. Главное, чтобы ваше подсознание поверило, что этот час X реальный.

2. Обязательства перед другими людьми

Когда я запускаю новый курс, я беру на себя обязательства перед учениками. Если я не проведу занятие, не дам вовремя задания, не отвечу на вопросы в группе поддержки, не исправлю технические проблемы на сайте — я подведу людей и потеряю их доверие. Они могут решить: что за необязательный тренер, в следующий раз, пожалуй, куплю курс у другого.

Подумайте — от выполнения вашей работы зависят не только ваши зарплата и репутация, но и другие люди. Если вы не настроите вовремя рекламу, не напишете статью, не сделаете сайт — вы подведете ваших заказчиков и поставите их бизнес под угрозу. Если вы пообещали провести вебинар в 20:00, вы просто не имеете права выйти в эфир неподготовленным. Вас ждут слушатели. Это люди, которые доверяют вам и хотят у вас учиться.

3. Интерес к работе

Интерес к работе мотивирует меня намного лучше, чем успех, деньги или страх потери репутации. Я получаю удовольствие не столько от прихода денег на мой счет, сколько от решения сложных задач. Когда я делаю новый курс, мои мысли не о том, сколько я на нем заработаю, а о том, как лучше научить людей чему-то полезному, чтобы они изменили жизнь, стали богаче, эффективнее, увереннее, наладили отношения с родителями или детьми.

Подумайте: ведь вы же не просто так выбрали свою работу? Что в ней доставляет вам удовольствие? Зачем вы занимаетесь этим делом? Какую пользу миру приносите?

4. Вдохновение

Не ждите, когда вас посетит вдохновение, — просто начните что-то делать. Оно приходит во время работы, как аппетит во время еды.

Поначалу дело может пойти медленно и печально, но через 10–15 минут вы втянетесь, ваш мозг разгонится и начнет работать как хорошо смазанный механизм. И тогда вы почувствуете азарт и удовольствие от вашего труда.

Если бы я ждала, когда новый курс приснится мне, как Менделееву его таблица, то никогда бы не создала более 80 мастер-классов, курсов и вебинаров. Я просто действую по принципу «делай что должен, и будь что будет», а новые идеи приходят уже в процессе работы.

5. Ваш личный тайм-менеджмент

Одна из лучших техник мотивации — вы отводите себе на работу два часа, выключаете телефон и телевизор, закрываете все вкладки в браузере, даже включаете на эти два часа программу контроля, запрещающую доступ к не нужным для работы сайтам.

Работаете максимально эффективно, выкладываетесь по полной программе, а потом вознаграждаете себя. Целый час смотрите сериал, выходите на прогулку, занимаетесь йогой или съедаете вкусное пирожное. Так в мозгу появятся новые нейронные связи: эффективная работа — желанная награда.

Есть еще две полезные техники — это Pomodoro и «Флайледи». Я не очень их люблю, но многие от этих способов в восторге — может быть, и вам они подойдут.

Суть первой техники в том, что вы разбиваете рабочий процесс на 25-минутные отрезки. В конце каждого делаете 5-минутный перерыв, а после четырех отрезков устраиваете себе получасовой отдых. Чтобы четко соблюсти временной график, поставьте таймер. Во время отдыха максимально расслабьтесь и отвлекитесь от работы. Так вы не будете перетруждаться и научитесь чередовать труд с отдыхом.

Технику «Флайледи» изобрела американская домохозяйка Марла Силли для облегчения уборки в доме. Ее можно применить и в других сферах.

Если ваш ежедневник ломится от списка дел, попробуйте тратить на каждое не более 15 минут в день, но с максимальной самоотдачей, и вы удивитесь, как много можно сделать за это время. Так можно эффективно распределить свой день и все успеть. Поклонники системы «Флайледи» утверждают: с ее помощью можно даже выучить иностранный язык!

Главное в техниках тайм-менеджмента — не смотреть с тоской на невыполненные задачи, а разбить их на короткие выполнимые этапы и вознаграждать себя. Тогда любая работа окажется вам по силам.

А если вы по-настоящему хотите организовать эффективную жизнь и получать от нее кайф, приходите ко мне на курс по личной эффективности. Ваши дела будут делаться вовремя, а вы научитесь жить легко, с удовольствием и без лишней суеты.

Источник