- Кто не работает, тот не ест!

- Такова история первого заблуждения. Но есть и второе

- Агитация из СССР: кто не работает, тот не ест (16 фото)

- «Кто не работает — тот не ест», СССР, 1924 год

- Дубликаты не найдены

- Ретро-открытки раннего СССР

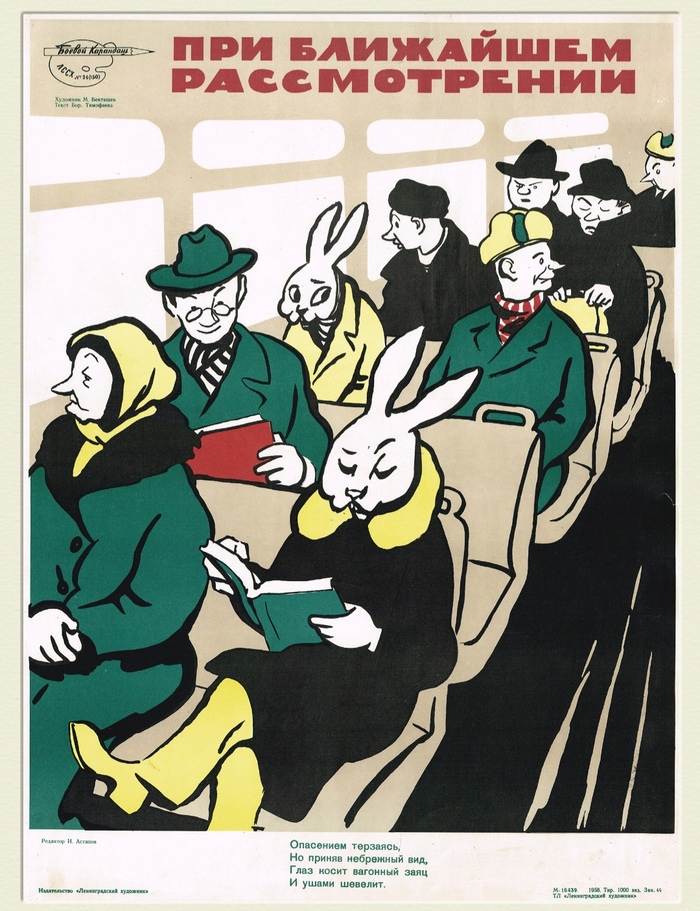

- Советские плакаты 40 — 80-х годов

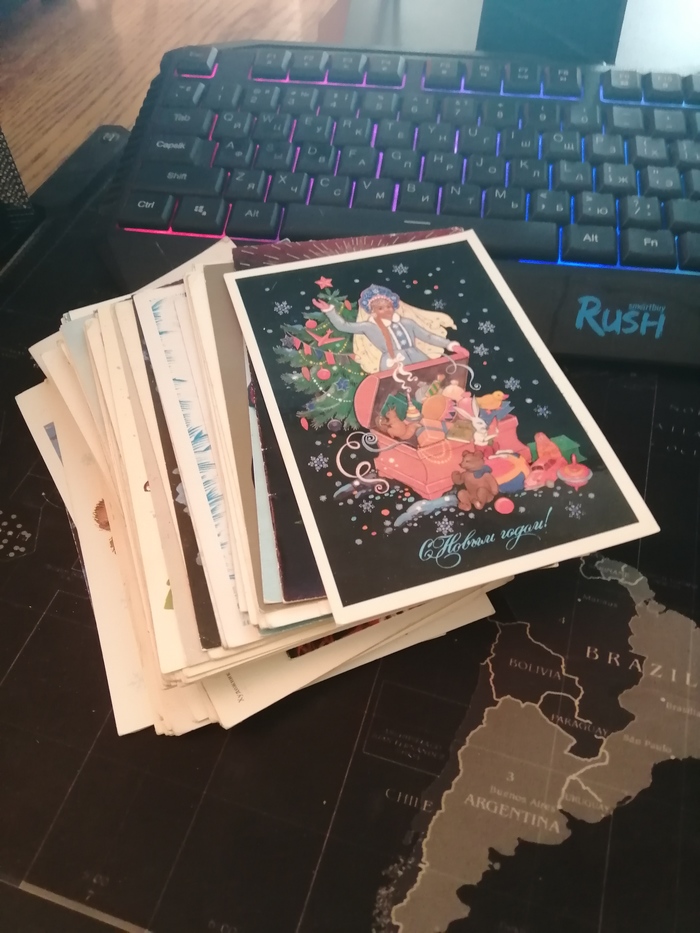

- Ответ на пост «Милые картинки Владимира Зарубина – от них защемит в душе у каждого, кто вырос в СССР (такие знакомые и родные)»

- Частное мнение по поводу

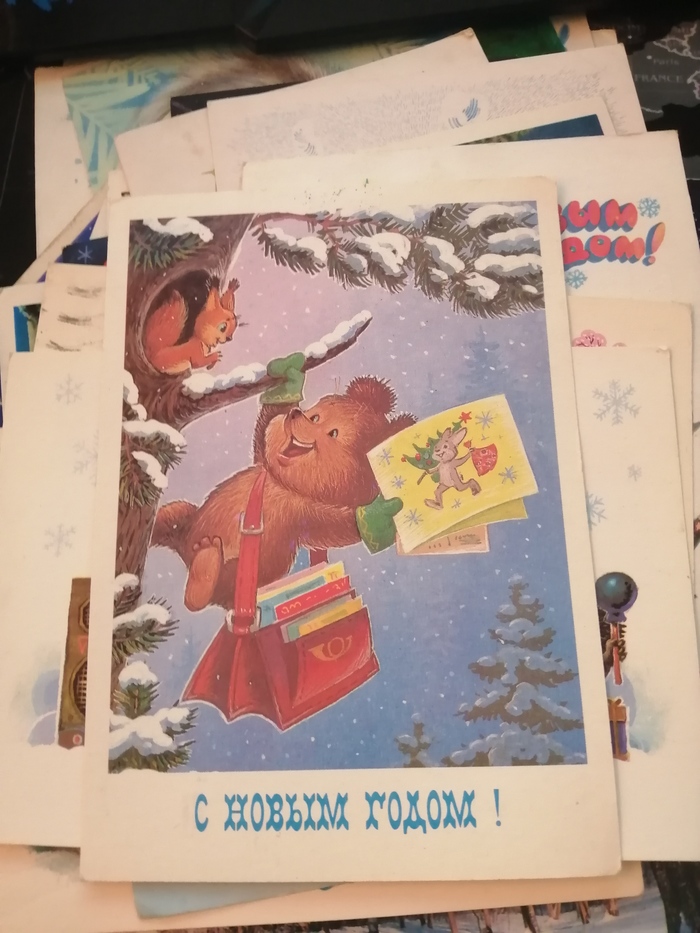

- Милые картинки Владимира Зарубина – от них защемит в душе у каждого, кто вырос в СССР (такие знакомые и родные)

- Повернуть ход истории вспять не дано никому

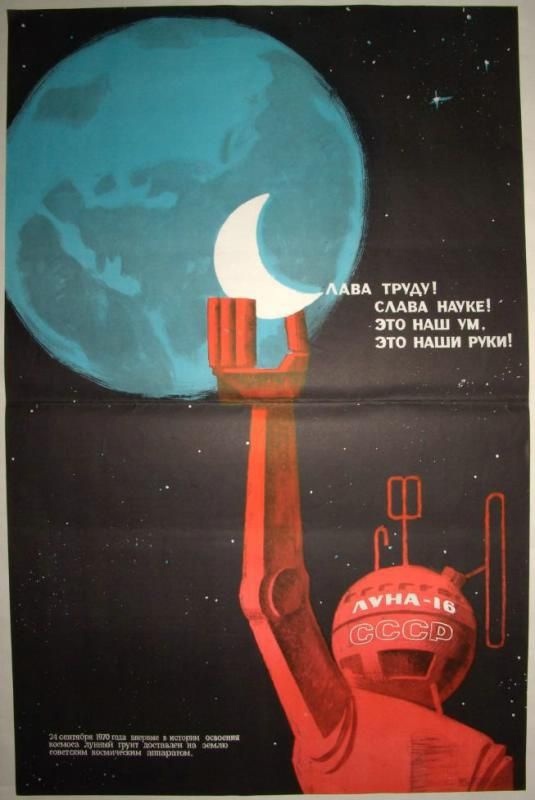

- Праздничные плакаты

- Одна из ушедших традиций

- Корейское фэнтези. Как в Северной Корее описывают Вторую мировую и советскую помощь

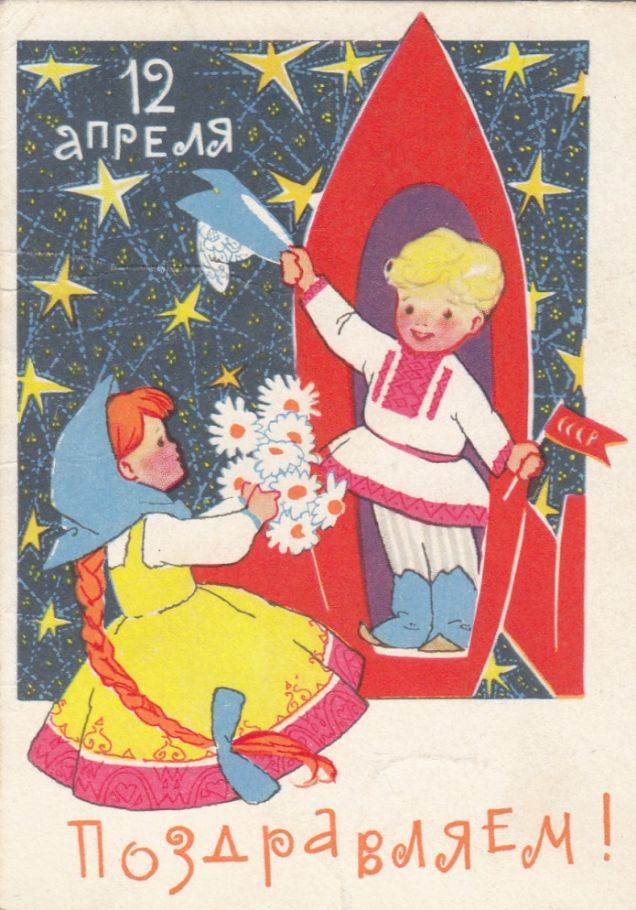

- С Днём космонавтики!

- Ответ на пост «Под развесистой клюквой»

- Дестабилизация через смерть. Убийства как превентивная мера в сохранении господства на оккупированных территориях

Кто не работает, тот не ест!

Приблизительное время чтения: 6 мин.

Эту хрестоматийную фразу знают все. Однако с ней связано как минимум два заблуждения…

Плакаты с грозным предупреждением: «кто не работает, тот не ест» обычно подписывались именем Ленина и в первые годы советской власти висели едва ли не в каждом «красном уголке».

Эту фразу действительно можно найти в ленинской статье «О голове». Присутствует она и в знаменитом «Моральном кодексе строителя коммунизма», и в советских Конституциях. Например, в 12-й статье «сталинской» Конституции 1936 года сказано: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу кто не работает, тот не ест». Из «брежневской» конституции 1977 года эту фразу убрали, однако сам принцип остался. А «уклонение от общественно полезного труда» было «несовместимо с принципами социалистического общества» (статья 60). Смысл этого понятен: из полноценной жизни страны Советов исключались те, кого государство (в лице своих чиновников) считало «паразитами» и «тунеядцами».

Таким образом, слова «кто не работает, тот не ест» устойчиво ассоциируются с социалистической системой, а их автором многие до сих пор считают Владимира Ульянова (Ленина). Но вождь мирового пролетариата не выдумал эту фразу, а позаимствовал ее из Библии. Ведь он — учившийся и в гимназии, и в университете — изучал Священное Писание и, скорее всего, хорошо знал, что слова «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» принадлежат апостолу Павлу.

Удивительно, но цитируя и используя слова апостола в коммунистической доктрине, ее идеологи умудрялись одновременно критиковать их в антирелигиозных изданиях. Например, в учебниках советского времени говорилось примерно следующее: фраза апостола Павла «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» — это обычная в рабовладельческом обществе формула рабской трудовой повинности. Такой вот парадокс: одна и та же мысль становится лозунгом и одновременно объявляется проповедью рабской морали.

Так когда же и при каких обстоятельствах эти слова были произнесены? Кому они были сказаны и какой смысл вкладывал в них автор?

Истории этой почти две тысячи лет. В начале 50-х годов I столетия по Р.Х. в македонский город Фессалоники (нынешние греческие Салоники) приходит апостол Павел с проповедью христианства. От него фессалоникийцы впервые слышат о Христе: о Его Воскресении, Втором пришествии и будущем всеобщем телесном воскресении.

Всеобщее — означает то, что согласно христианскому учению после второго пришествия Иисуса Христа тела получат абсолютно все люди, начиная от Адама и заканчивая последним умершим на тот момент. Такая позиция объясняется тем, что Бог Библии изначально сотворил человека двуединым. То есть человеком может называться только существо, состоящее из души и тела. Следовательно, физическая смерть — разлучение души и тела — это противоестественное состояние человека, результат грехопадения людей, которое, в конце концов, окончится вместе со вторым пришествием Христа.

Вокруг апостола в Фессалониках очень быстро образуется христианская община. Впоследствии апостол Павел с большой любовью и теплотой отзывался о ней. Но даже под таким духовным руководством фессалоникийские христиане не были застрахованы от заблуждений.

Если и сейчас, когда богословскую литературу можно найти едва ли не в каждом книжном магазине, верующие не застрахованы от ошибок — что же говорить о середине I столетия, когда никаких христианских книг не было. Первое Евангелие — от Матфея — появилось только в 60-х годах I века. К тому же грамотных людей было тогда крайне мало, а книги стоили чрезвычайно дорого и существовали в единичных рукописных экземплярах.

Проповедь апостола Павла о втором пришествии Христа произвела настолько сильное впечатление на верующих, что многие стали ждать Спасителя буквально со дня на день. Масла в огонь подлила странная ситуация с неким поддельным посланием, написанным якобы от его имени (см. 2 Фес 2:2). К этому добавилась неистовая проповедь экзальтированных людей, которых Церковь называет обычно лжепророками. Многие христиане, услышав и поверив, что Второе пришествие уже наступает, очевидно, бросили работу и самые необходимые для человека заботы. Также по всей видимости среди фессалоникийцев оставалось немало и тех, кто, вступив в христианскую общину, где все было общее, просто расслабился и перестал трудиться безотносительно эсхатологических ожиданий. К таким людям Павел обращается еще в своем первом послании: «Умоляем же вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам (1 Фес 4, 10-11).

Узнав об этом, Павел взял чернила, папирус и в своем письме объяснил новообращенным христианам очевидные для апостола вещи. Так появилось письмо, позднее вошедшее в Новый Завет под названием «Второе послание к Фессалоникийцам».

Мысль, изложенная в Послании, такова. Господь придет, конечно, внезапно и, возможно, придет скоро. Но есть признаки приближения Второго пришествия: исторические и духовные события, которым суждено произойти прежде. Ведь цель Господа состоит вовсе не в том, чтобы Своим внезапным появлением застать врасплох как можно больше людей, а в том, чтобы человек, зная признаки пришествия Христа, несмотря ни на что остался Ему верным. Во втором послании к Фессалоникийцам, как о главном признаке скорого Пришествия, апостол говорит о появлении антихриста и массовом отступлении людей от веры в Христа.

Напомнив христианам признаки Второго пришествия, апостол пишет: «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, — не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» (глава 3, стихи 6-12).

Удивительно, каким образом умудрялись эти слова истолковать как формулу рабской трудовой повинности, ведь контекст совершенно противоречит такому пониманию! Безусловно, апостол не был сторонником праздности. Но из текста послания видно, что эти строки изначально предназначались не строителям социализма или античным рабам, а тем христианам, чье ожидание Второго пришествия Христа было далеким от здравомыслия.

Кроме того, у апостола — это личное обращение к конкретным людям, которые неправильно его поняли. У Ленина же — это доктрина. А вот доктрина уже не просит, а требует. Именно поэтому, например, Иосиф Бродский — поэт, переводчик и филолог, попал в ссылку, потому что не нашел себе места в той «табели о рангах», которая в советское время отделяла трудящихся от «тунеядцев». Согласно этой доктрине, под ударом оказывались очень многие: духовенство, интеллигенция, инакомыслящие, — словом, все те, чей труд, по мнению государства, не был «общественно полезен». И у этой государственной доктрины мало общего с призывом апостола Павла.

Такова история первого заблуждения. Но есть и второе

В наши дни очень часто можно услышать о людях, которые бросают свои семьи, работу и уходят в какую-нибудь псевдохристианскую секту, «предрекающую», что Второе пришествие будет, например, «во вторник, пятого декабря». В эту же секту отправляется имущество граждан. В итоге человек остается без всего, Спаситель не приходит, а «братья» под разными предлогами назначают очередную дату Пришествия. И новые сотни адептов распродают все нажитое, расстаются с близкими, прекращают трудиться, вроде бы под благовидным предлогом.

Апостол Павел отбирает у них этот предлог, заявляя, что нет оправдания для безделья, оправдания, пусть даже и с самыми благочестивыми мотивами. Он ясно говорит, что апокалиптическая истерия, наподобие той, которая две тысячи лет назад охватила Фессалоники — это не духовный порыв, не смирение перед Богом, а не что иное, как «суета» и «бесчинство».

Источник

Агитация из СССР: кто не работает, тот не ест (16 фото)

В системе Советского Союза была одна, огромная часть — агитация. Агитировали за все — работу, отдых, победу коммунизма, борьбу; агитировали на всем — плакаты, значки, марки, открытки и конечно же посуда. Посмотрите на самые интересные экземпляры советской агитации на тарелках.

Сегодня эти вещи редки и очень ценны — стоимость некоторых экземпляров исчисляется сотнями тысяч долларов

Тарелка с надписью «Кто не работает, тот не ест» и портретом В.И.Ленина по рисунку Н.И.Альтмана, Фарфор ГФЗ — ЛФЗ, Автор М.Адамович, 1922

Блюдо Щекатихиной-Потоцкой — Да здравствует съезд советов, 1922 год

«Красный гений» с надписью «Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала» Фарфор ГФЗ — ЛФЗ Тарелка «Красный гений» с надписью «Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала» А.Голенкина ГФЗ, 1920 год

Блюдо с надписью «На помощь голодающему населению Поволжья» Фарфор ГФЗ — ЛФЗ, Р.Вильде, 1921 год

Блюдо «Да здравствует 1 мая праздник труда!» Фарфор ГФЗ — ЛФЗ, А.Ефимова, 1932 год

Блюдо с надписью «Мир хижинам — война дворцам» Фарфор ГФЗ — ЛФЗ Блюдо с надписью «Мир хижинам — война дворцам», ГФЗ, Е.Розендорф, 1920 год

Блюдо «РСФСР. Царству рабочих и крестьян не будет конца» Фарфор ГФЗ — ЛФЗ Блюдо круглое с надписью: «РСФСР. Царству рабочих и крестьян не будет конца», ГФЗ, С.Чехонин 1920 год

Источник

«Кто не работает — тот не ест», СССР, 1924 год

Почтовая открытка с фотографией пропагандистской тарелки «Кто не работает — тот не ест» выпущенной Государственным фарфоровым заводом в 1924 году по рисунку М.Адамовича 1921 года.

Дубликаты не найдены

пропагандистской тарелки «Кто не работает — тот не ест»

«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (3:10) — второе послание св. Апостола Павла к Фессалоникийцам.

Эта пропаганда началась задолго до.

Ретро-открытки раннего СССР

Всех приветствую! В данной статью представляю вашему вниманию открытки времен СССР до 1950-х годов, приятного просмотра! (Описания находятся НАД фото)

1. Зоя Федорова

Дата съемки: 1934 — 1935

2. С Рождеством Христовым

Дата съемки: 1920-е

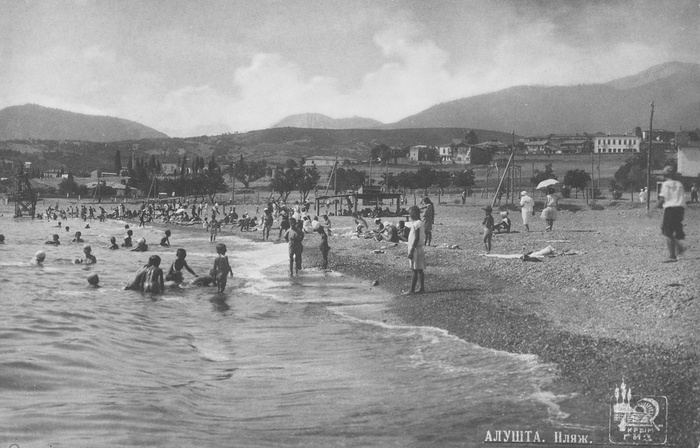

3. Алушта. Пляж

Дата съемки: 17 июля 1924

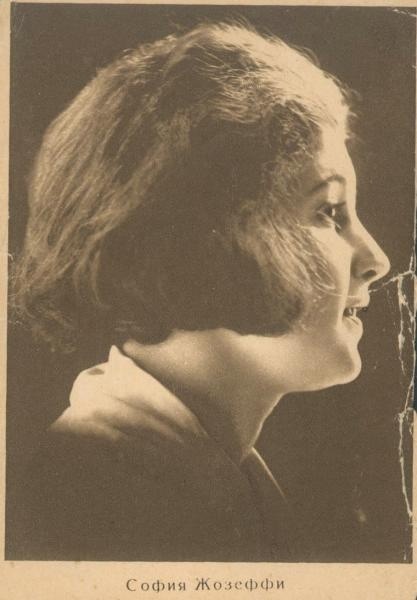

4. София Жозеффи

Дата съемки: 1928 год

5. Дом Советов в Ашхабаде

Дата съемки: 1930 — 1948

6. Скульптура у входа в речной вокзал. Канал Москва – Волга

Дата съемки: 1930-е

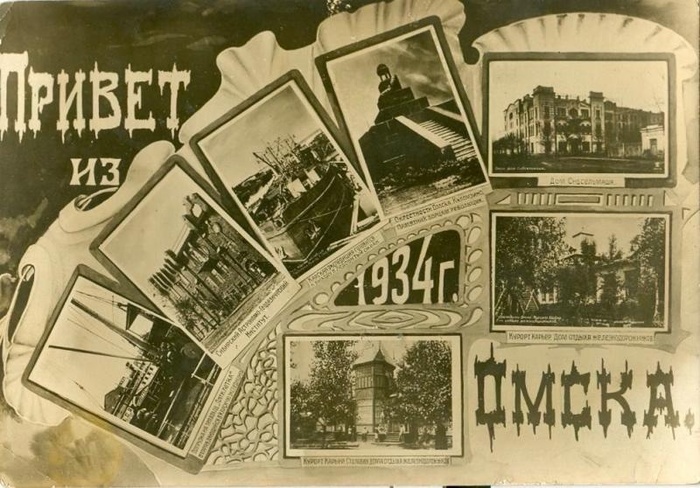

7. «Привет из Омска»

Дата съемки: 1934 год

8. Бронислава Бронская

Дата съемки: 1930 — 1949

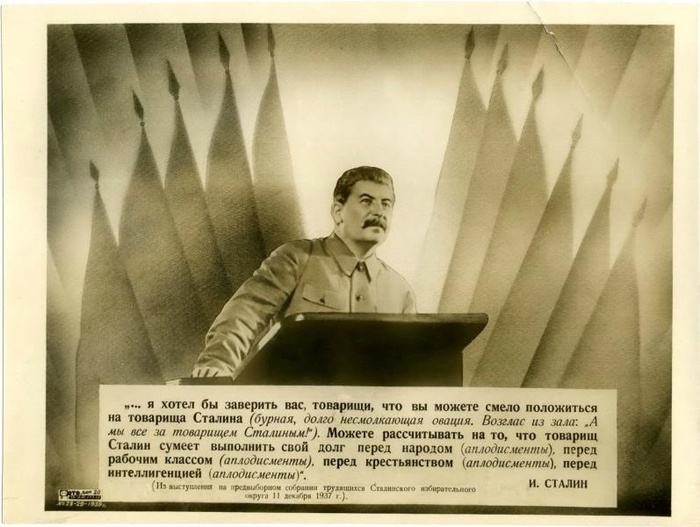

9. Иосиф Сталин на трибуне

Дата съемки: 1 декабря 1937

10. Фотооткрытка «Валентина Гризодубова за работой»

Дата съемки: 1937 год

11. Площадка Роз

Дата съемки: 6 мая 1937

12. Фотооткрытка «Международный женский рекорд дальности беспосадочного полета завоеван советскими летчицами». Валентина Гризодубова, Марина Раскова, Полина Осипенко

Дата съемки: 26 сентября 1938 — 31 декабря 1938

13. Большой театр

Дата съемки: 1939 год

14. «Привет Фимочке»

Дата съемки: 1940-е

15. «Ещё один фриц готов!»

Дата съемки: 1941 — 1944

16. Поздравление с ХХVII годовщиной Октябрьской революции

Дата съемки: 1944 год

17. «Победа!»

Дата съемки: 9 мая 1945

18. С Новым 1947 годом!

Дата съемки: 1946 год

19. Людмила Целиковская в роли Зиночки и Павел Кадочников в роли Алексея Мересьева в постановке «Повесть о настоящем человеке»

Дата съемки: 1948 год

20. Лауреат Сталинской премии композитор Александр Александров

Дата съемки: 1948 год

21. Дизель-электроход «Россия»

Дата съемки: 1949 год

Спасибо за внимание! Если Вам было интересно — буду рад подписке и плюсику 🙂

Пост про открытки Российской Империи:

Советские плакаты 40 — 80-х годов

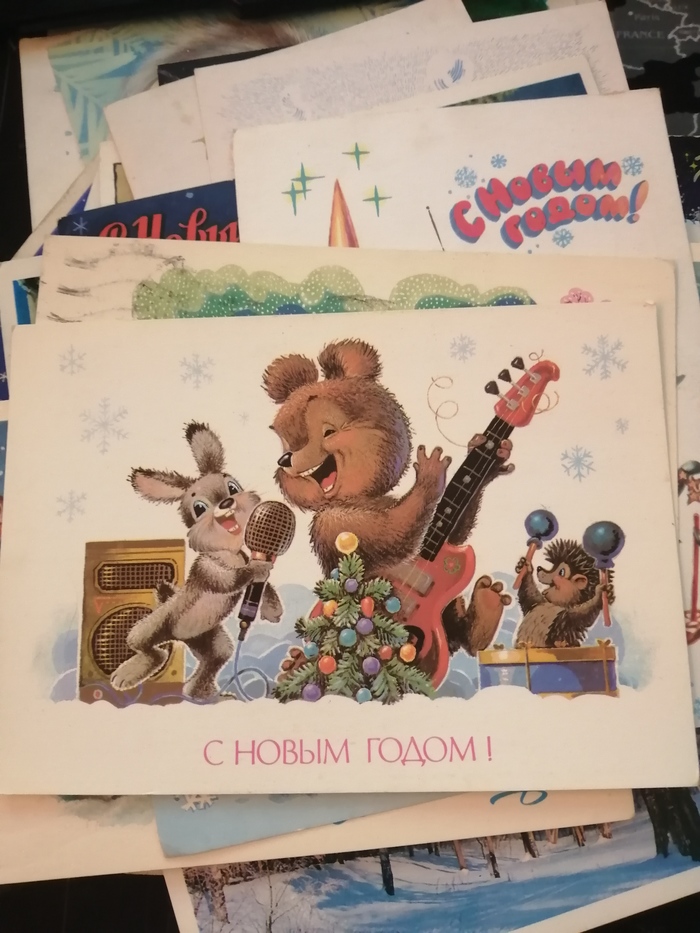

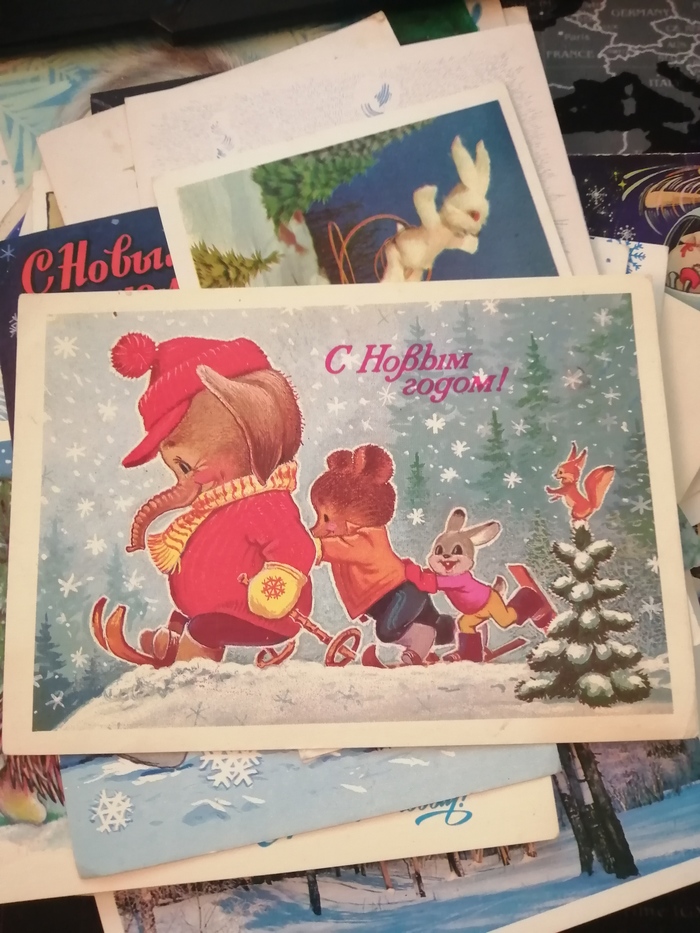

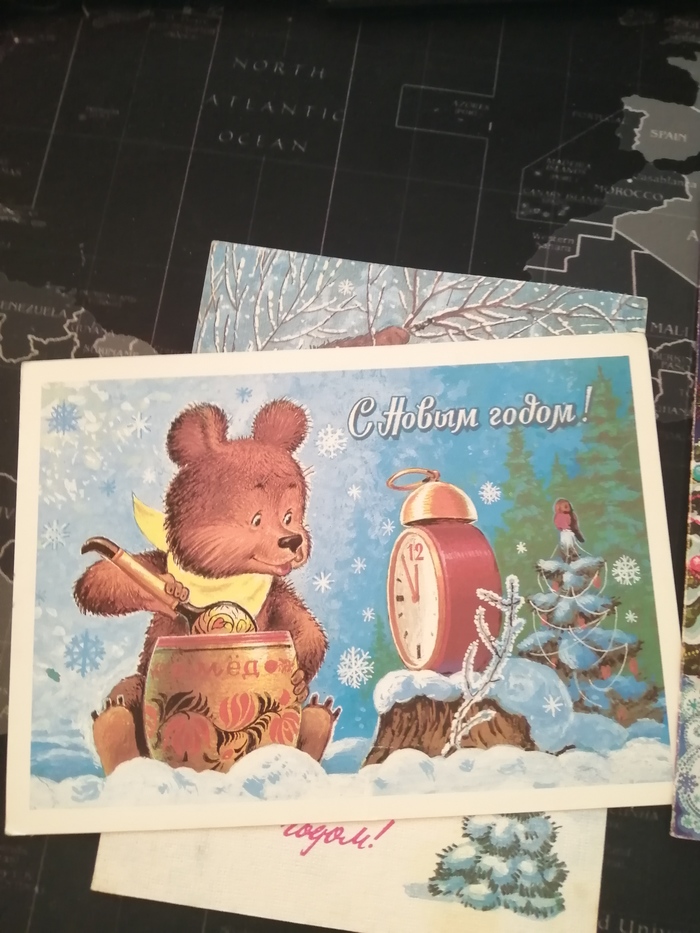

Ответ на пост «Милые картинки Владимира Зарубина – от них защемит в душе у каждого, кто вырос в СССР (такие знакомые и родные)»

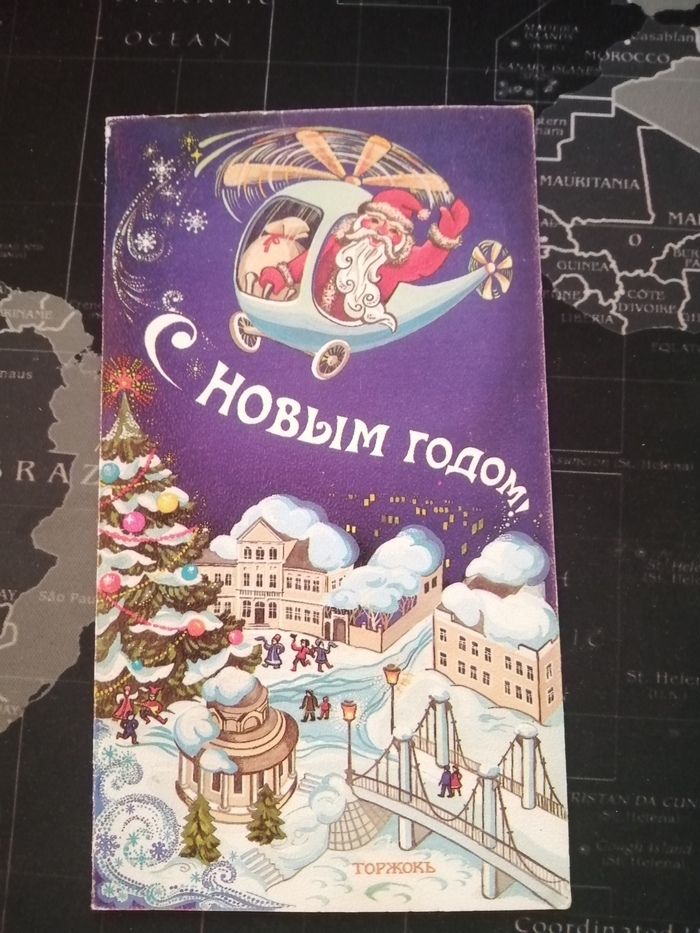

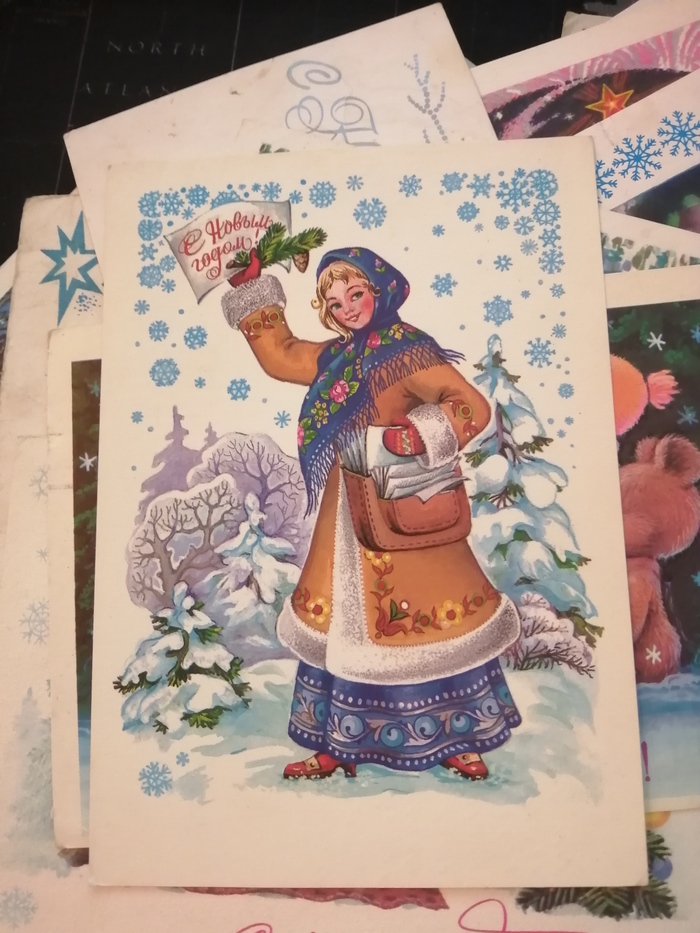

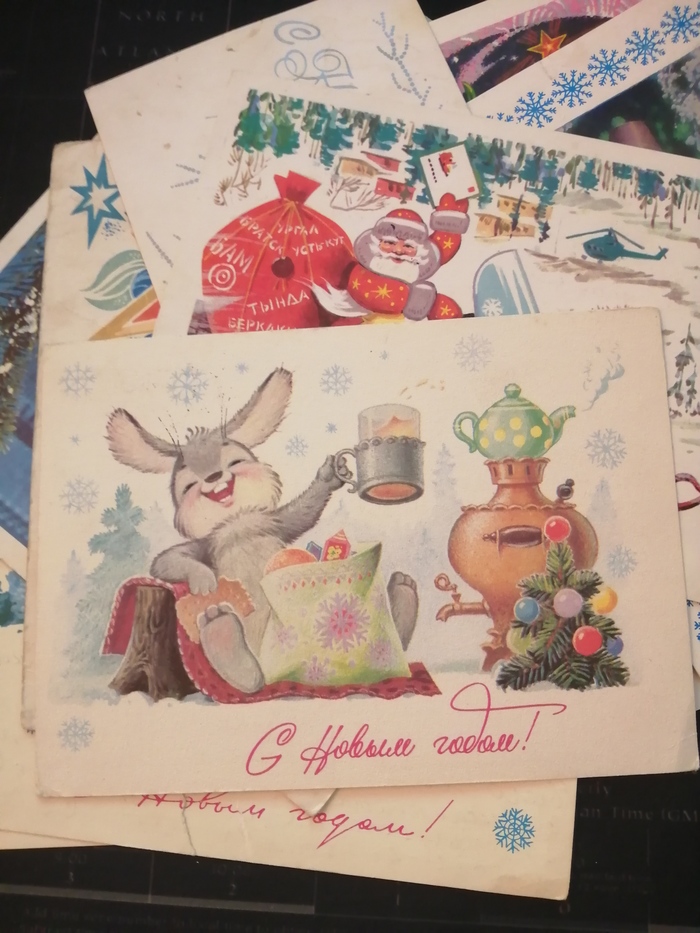

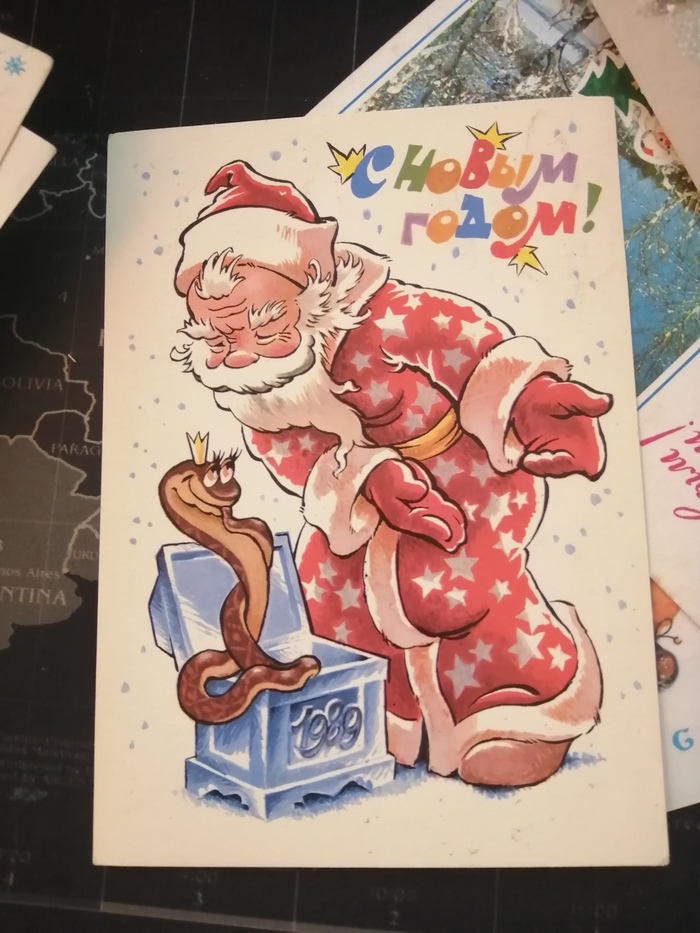

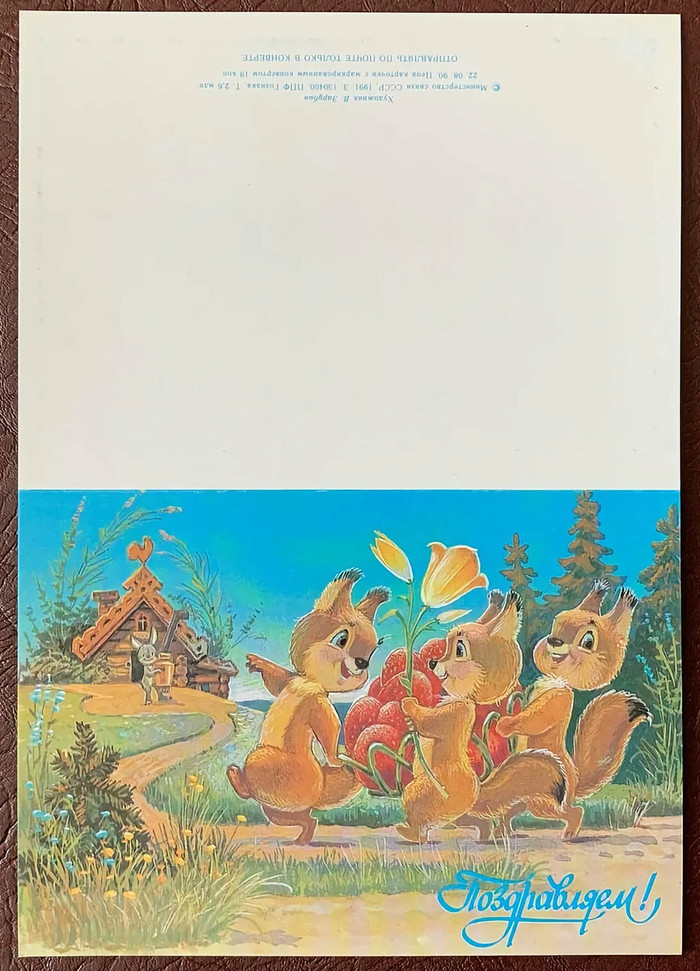

Такое сокровище есть и у меня, не знаю какие относятся именно к Зарубину, прошу не ругать ценителей.

На прошлый новый год понадобились открытки для оформления поздравлений по работе, и пришла идея именно советских открыток. Спешно поехали к бабушке мужа и она отдала мне целый пакет, особенно приятно читать поздравления от мужа когда ему было лет 7, это очень мило и по семейному

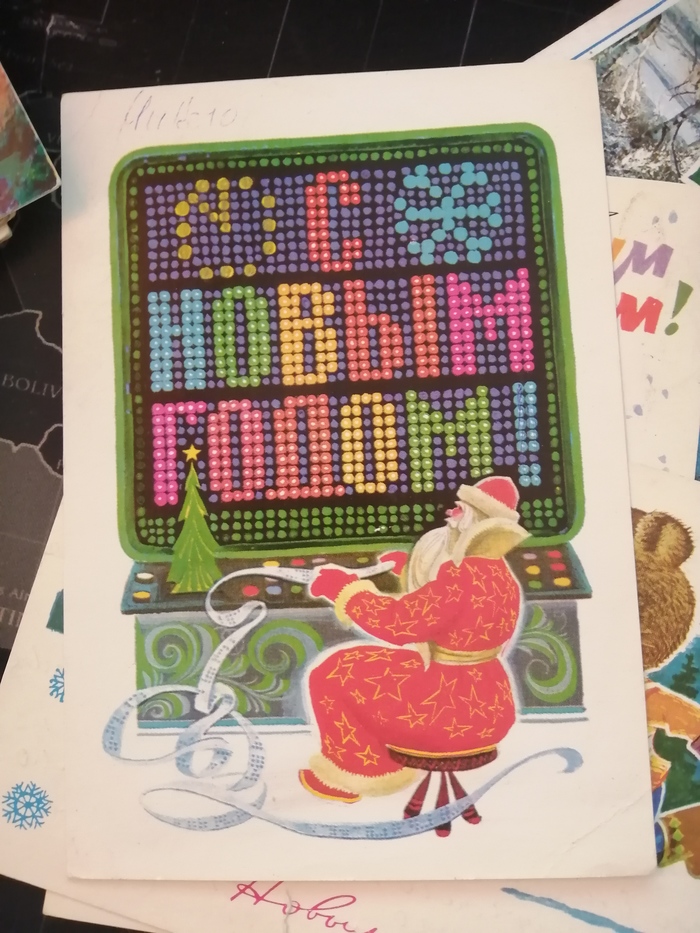

Особенно мне нравится эта, с перфокартами)

Да и вообще с техникой

А вот это для меня бриллиант колекции. Открытка где изображен город торжок, узнается площадь города с ротондой и вертолет не с проста, в городе находится вертолетная часть

Ну и еще несколько

Еще много открыток,

Частное мнение по поводу

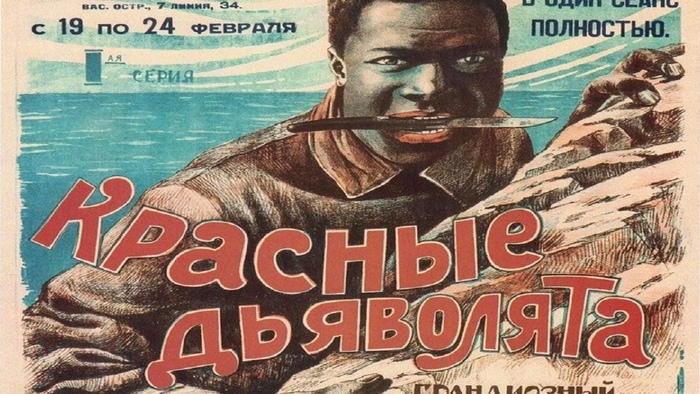

Я раньше думал, что фильм «Красные дьяволята» 1923 года был утерян, поэтому очень удивился обнаружив его на ютюбе. Начал смотреть и не смог оторваться. Даже и по нашим дням очень динамичный боевик, поэтому нетрудно представить как он заходил личинкам сто лет назад. «А он его в лоб, а тогда он его в глаз, а тот поддых, а он шашкой!»

Картина послужила прототипом «Неуловимых мстителей», все заимствованные сюжетные ходы и сцены отслеживаются очень четко. Тут тебе и засланный казачок (который правда девушка, троллящая Махно записками в духе Масяни, мол «придет твой конец убл—дская стебля!» и строящая глазки в ответ на подозрительные взгляды), и машина запряженная лошадьми, и веселый попик, и выстрел в живот сообщнику Махно после побега героя.

Но «Неуловимые» это самостоятельный фильм, кое -что там получилось более удачно чем в «Дьяволятах» — например поп 60-хх куда более калоритнее, чем поп 20-хх. Зато в старом фильм, на службе у Махно состоять два колоритных немца, один смахивающий на клоуна Джокера, другой обер-лейтенант в пикельхаубе.

«Красные дьяволята» мне чем то напомнили «Бесславных ублюдков» Тарантино, в том плане что они показывают историю как она должна быть, а не как она была. Герои Квентина сжигают Гитлера в кинотеатре, герои «Дьяволят» ловят Нестора Ивановича и в мешке привозят его Буденному на военный парад (последний кстати похож на турецкого генерала).

Все политические акценты расставлены АРХИ-ВЕРНО. Главные герои, Мишка и Дуняша — дети рабочих. У Махно они крадут портфель с его планами вступить в союз с белыми. На поле боя с трупов белых собирают снаряжение с четкими надписями Made in England.

Следует понимать, что после каждого просмотра фильма на Ютюбе бедный тов. Махно вертится не то что как пропеллер вентилятора, а как турбина ГЭС. Мало того что приказы он отдает стоя на табуретке, так и повязли его в момент домогательств к толстой мельничихе.

Кстати исполнитель роли батьки Владимир Кучеренко настолько вжился в роль, что стал идейным анархистом, в перерывах между сьемками сколотил банду и стал воровать-убивать — е. гусей. И в итоге разделил судьбу своего героя.

А вот теперь под конец серьезный вопрос: А чем тов. Махно реально отличался от всех прочих батек атаманов, которые действовали в тот период на Украине? Григорьева и прочих. На деле получается только большей дисциплиной и отсутствуем антисемитизма.

Раньше умели делать интригующие киноафиши:

Милые картинки Владимира Зарубина – от них защемит в душе у каждого, кто вырос в СССР (такие знакомые и родные)

Навести порядок в моих залежах открыток не так-то просто. Филокартист из меня неважный. Но есть одна подборка, которая содержится в полном порядке.

И скажу без лишней скромности, моя коллекция открыток Владимира Зарубина полна почти на 3/4. К сожалению, некоторые открытки я добыть уже не в состоянии — они стали редкостью, а стоимость их возросла в сотни раз.

Сегодня я покажу экземпляры, которые мне нравятся больше всего. Да они и не могут не нравиться.

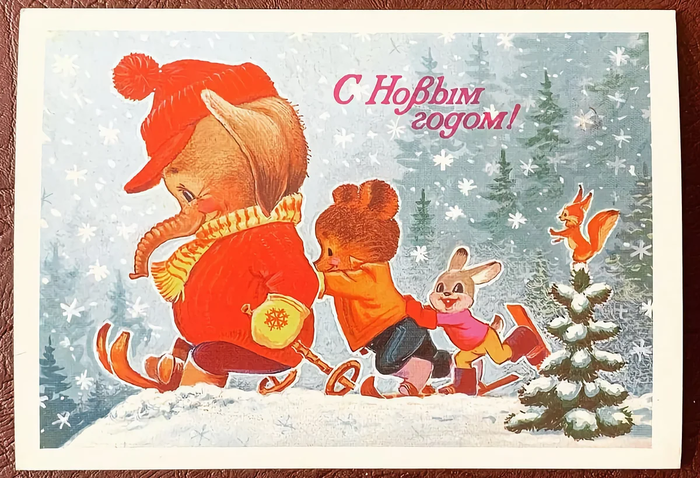

Новогодняя открытка. Художник: Владимир Зарубин, 1985 г.

Эти картинки легко узнаваемы. Открыткам Зарубина присущ особый стиль. Добрые и симпатичные звери поздравляют нас — так и хочется улыбнуться при взгляде на них.

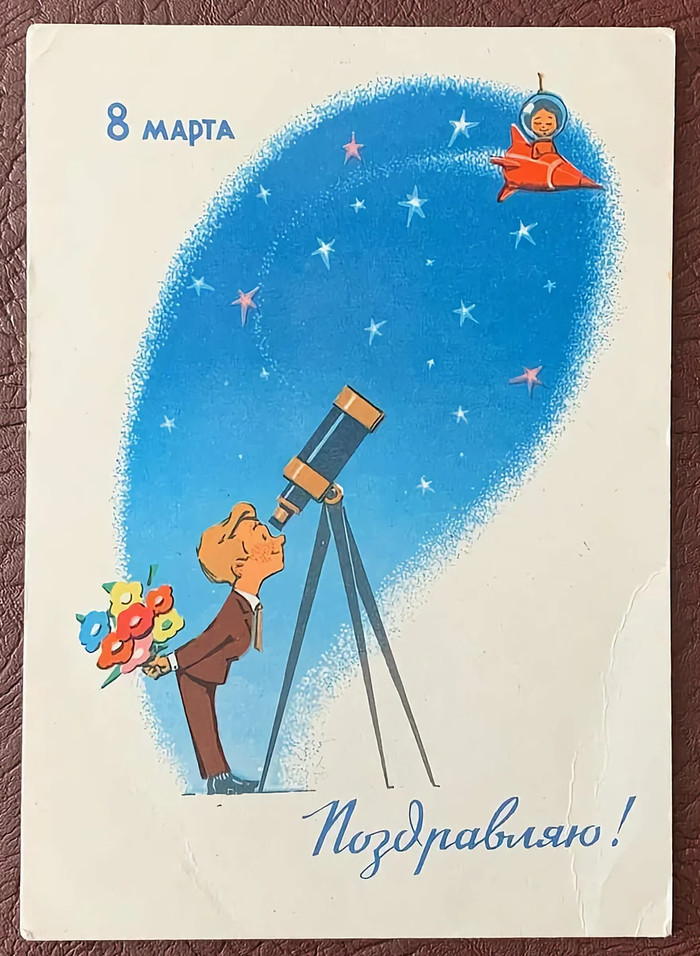

Открытка «8 Марта Поздравляю!». Художник: Владимир Зарубин, 1964 г.

В 1964 году покорение космоса казалось делом нелегким, но выполнимым. Женщина в космосе — конечно, это осуществимо! А поздравить любимую с праздником можно и с Земли! Так, наверное, думал и художник. А вместе с ним и миллионы советских людей.

Открытка «Поздравляем». Художник: Владимир Зарубин, 1990 г.

Условность и «мультяшность» изображений обусловлена тем, что Зарубин по образованию художник-мультипликатор. Милые и красочные мультики с его участием до сих пор можно смотреть с удовольствием.

Что я иногда и делаю. Особенно люблю серию про Маугли. В создании этих чудесных мультиков Владимир Зарубин принимал непосредственное участие.

Открытка «С праздником 8 Марта!». Художник: Владимир Зарубин, 1988 г.

В эпоху бумажных писем было особенно приятно получить открытку — так мы поздравляли друг друга с праздниками. Самые ранние экземпляры в моей коллекции густо исписаны с обратной стороны.

А некоторые путешествовали без конверта — на таких и почтовый штемпель имеется. Помню то особое чувство, с которым достаешь из конверта послание, пришедшее издалека.

Открытка «С Новым годом!». Художник: Владимир Зарубин, 1983 г.

Это — любимая открытка моего внука. Его умиляет выражение, с которым слоник смотрит на горку. Думаю, растет достойный наследник дедовской коллекции. А мне вспомнилось, как мы в детстве катались с горки — и на санках, и на лыжах. А чаще всего — на картонке.

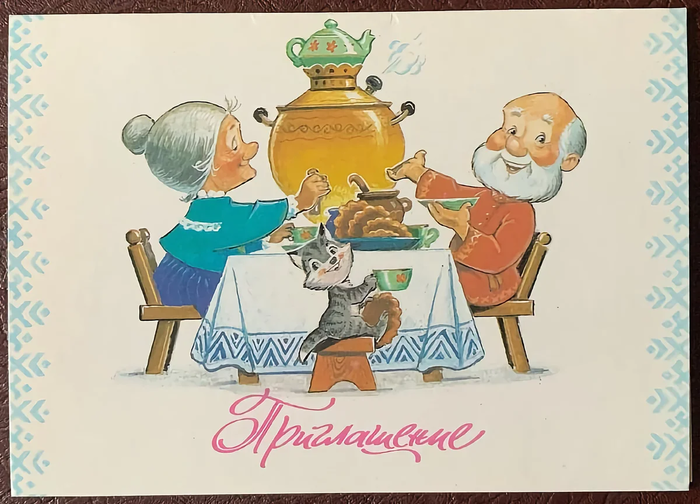

Открытка «Приглашение». Художник: Владимир Зарубин, 1992 г.

Более 1,5 миллионов открыток выпущено по рисункам Владимира Зарубина. Трудно представить, но в 60-е годы художник подвергался резкой критике: его работы находили излишне аполитичными. На них изображались не суровые передовики производства, а сказочные веселые звери и радостные, приветливые люди.

Открытка «Поздравляю!». Художник: Владимир Зарубин, 1990 г.

Честно говоря, стремление одеть лесных зверей в одежду всегда казалось мне неправильным. Ну с какой стати ежиха щеголяет косыночкой на голове? Но такова уж художественная реальность и законы жанра, одним из основоположников и был Зарубин.

Открытка «С Днём рождения!». Художник: Владимир Зарубин, 1992 г.

Зверушки на этих открытках реальны, кажется, что и голоса у них особые, мультяшные. Жаль, что эпоха этих красочных, веселых почтовых миниатюр ушла в прошлое.

В школе у нас было одно время увлечение: собирали открытки со зверушками. Менялись, хвастались, кто больше соберет. Теперь такая коллекция, думаю, осталась только у меня.

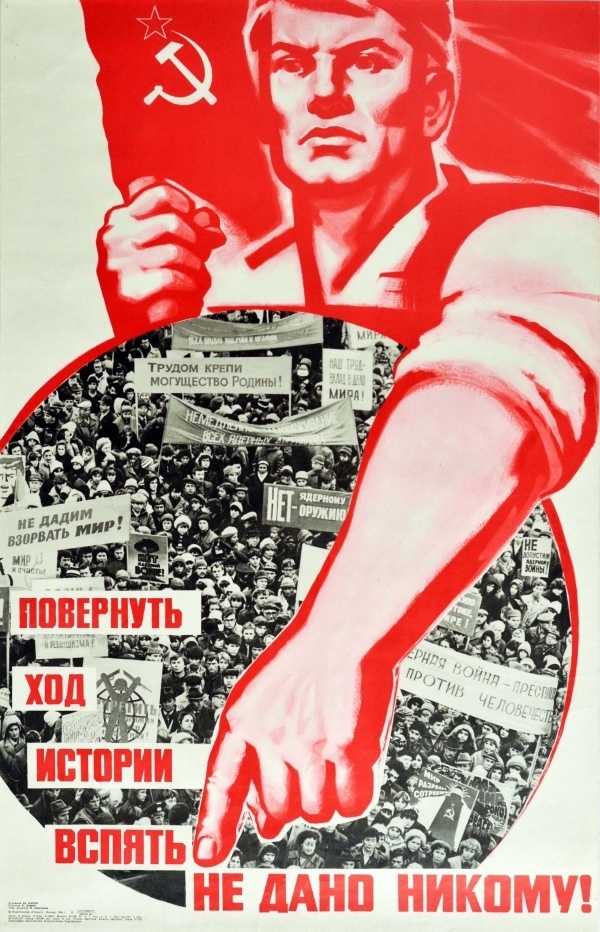

Повернуть ход истории вспять не дано никому

Плакат художника Ю. В. Царёва. СССР. 1984 год.

Праздничные плакаты

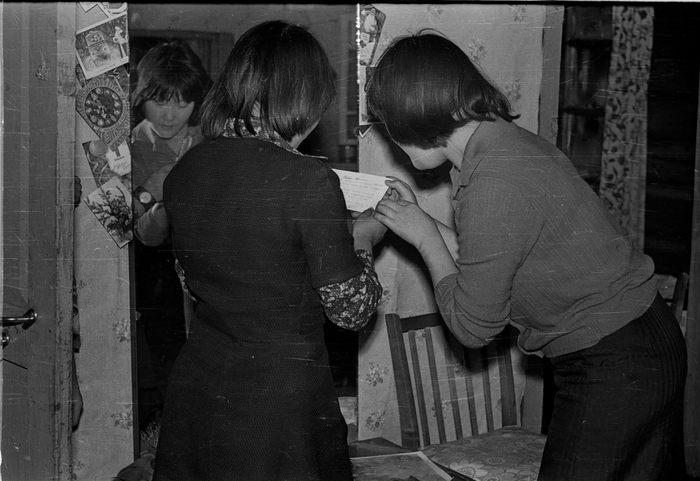

Одна из ушедших традиций

Помните эту традицию времен СССР — поздравительные открытки к Новому году, 1 мая, со свадьбой или с днем рождения обязательно прикреплялись на зеркалах. И их могли читать все.

Фото не мое, а моего дяди. Пленку 70-х годов на днях нашли в амбаре.

Корейское фэнтези. Как в Северной Корее описывают Вторую мировую и советскую помощь

Капитан Красной армии Ким Ир Сен — в первом ряду второй справа. 1943

С точки зрения руководства Северной Кореи, реальная история их страны во времена Второй мировой войны выглядит совершенно неправильно. В 1930–1953 годах сами корейцы, в том числе те, кто стоял у истоков северокорейской государственности, почти не влияли на судьбы родины. Все решали иностранцы – японцы, русские, китайцы, которые отводили корейцам в лучшем случае роль второстепенных партнеров.

Понятно, что такая история не нравится властям предержащим, поэтому ее активно переписывают. При этом переписывают в условиях абсолютного государственного контроля над доступом к источникам и литературе, что создает уникальные возможности для северокорейских исторических пропагандистов.

В результате северокорейские книги по истории первой половины ХХ века превратились во что-то вроде фэнтези. Там подробно описываются события, которые никогда не происходили, сражаются огромные армии, которых не существовало в природе. Реальные творцы истории, наоборот, отодвинуты на второй и третий план.

В качестве путеводителя по северокорейскому историческому фэнтези я буду использовать «Историю Трудовой партии Кореи» («Чосон Родондан рёкса»), двухтомник, вышедший в 2017 году в издательстве Трудовой партии Кореи и подготовленный Институтом истории партии при ЦК ТПК. Это установочная работа, излагающая официальную версию событий за последние сто лет. Но в этом тексте речь пойдет только о событиях 1930–1953 годов – о том, как в Северной Корее описывают Вторую мировую войну и формирование нынешнего режима.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ КИМА

Начнем с того, что тогда произошло в действительности – благо документов сохранилось множество. Многолетний лидер Северной Кореи Ким Ир Сен родился в 1912 году в семье зажиточного сельского интеллигента-христианина и провел детство в Маньчжурии. В самом начале 1930-х он вступил в созданный Китайской компартией партизанский отряд и стал членом КПК. Как человек храбрый и образованный, он сделал карьеру в китайских коммунистических формированиях и к концу 1930-х был заметным партизанским командиром в Маньчжурии.

Разумеется, все описанное выше совершенно не устраивает северокорейских мастеров исторического пиара. Они в принципе не могут признать, что основатель Трудовой партии Кореи состоял в иностранной компартии. Еще труднее им признать, что Великий Вождь провел свою героическую партизанскую молодость, которая давно стала одним из государствообразующих мифов Северной Кореи, сражаясь в китайских формированиях, подчинявшихся КПК.

Поэтому, по официальной северокорейской версии, Ким Ир Сен никогда не вступал в КПК и не служил в китайских формированиях. Вместо этого жителям Северной Кореи десятилетиями рассказывают, что в 1932–1934 годах вождь единолично основал «Корейскую народно-революционную армию» (КНРА). Она действовала в Маньчжурии, но включала в себя исключительно корейских партизан, а с китайцами взаимодействовала лишь при необходимости, как с союзниками. То есть уже в 20 лет Ким Ир Сен стал верховным главнокомандующим всего корейского коммунистического вооруженного сопротивления и оставался им до 1945 года.

Излишне говорить, что в тысячах документов того периода нет никаких упоминаний о «Корейской народно-революционной армии». Зато есть множество упоминаний о молодом и смелом младшем командире, этническом корейце, который служил в частях китайских коммунистов и со временем взял себе псевдоним Ким Ир Сен.

К концу 1930-х японцам удалось подавить партизанское движение в Маньчжурии. Уцелевшие партизаны, в том числе Ким Ир Сен, ушли на территорию Советского Союза, где после проверки компетентными органами многих направили на службу в Красную армию (материалы проверки Ким Ир Сена недавно обнаружил в московских архивах Федор Тертицкий). Летом 1942 года из бывших партизан Маньчжурии сформировали 88-ю отдельную стрелковую бригаду, располагавшуюся под Хабаровском.

В этой бригаде Ким Ир Сен, получивший в Красной армии звание капитана, стал командиром батальона. В августе 1945 года, когда Советская армия освобождала Корейский полуостров от японцев, никакого участия в боевых действиях бригада не принимала, оставаясь в глубоком тылу под Хабаровском.

Разумеется, эта история тоже не устраивает северокорейских пропагандистов, для которых служба Ким Ир Сена в Советской армии так же неприятна, как и его служба в частях Китайской компартии.

До 1990-х годов в северокорейской историографии вообще не упоминали, что Ким Ир Сен находился в Советском Союзе. Полагалось считать, что корейские партизаны создали на склонах священной горы Пэктусан, на самой границе с Китаем, тайный лагерь, где Ким Ир Сен, дескать, и находился в 1941–1945 годах вместе со своей женой Ким Чжон Сук.

Именно там у них якобы и появился их первенец Ким Чен Ир (в действительности он родился под Хабаровском). Посыл тут понятен: нежелательно признавать, что второй правитель северокорейского государства родился в России, на иностранной земле.

В 1990-е годы, когда появились многочисленные материалы о деятельности Ким Ир Сена в Советском Союзе, северокорейская историография пошла на определенные уступки реальности. «История ТПК» признает, что Ким Ир Сен провел военные годы в СССР, но при этом из официального нарратива никуда не делся ни миф о пэктусанском тайном лагере, ни миф о рождении там Ким Чен Ира.

Теперь полагается считать, что Ким Ир Сен и его семья проводили в этом тайном лагере только часть времени – так сказать, жили на два дома. Предсказуемо, что советские и китайские документы не оставляют сомнений в том, что никакого «тайного лагеря» вообще не существовало.

В «Истории ТПК» ничего не говорится ни о 88-й бригаде, ни тем более о поступлении Ким Ир Сена на советскую службу. Вместо этого там утверждается, что с декабря 1941 по март 1942-го в Хабаровске прошло несколько совещаний, где советские, китайские и корейские представители решили создать совместные корейско-китайско-советские международные вооруженные силы. Ким Ир Сен стал корейским сокомандующим этих сил. Конечно, в «Истории ТПК» Ким Ир Сен представлен как человек, который инициировал это решение, а китайские и советские участники совещания согласились с его мудрыми предложениями.

Там же говорится, что на этих совещаниях «некоторые участники» настаивали на том, что партизаны должны были просто стать военнослужащими Красной армии. Однако Ким Ир Сен, как говорит «История ТПК», выступил против идеи «беспринципного слияния с советской армией, которое привело бы к ситуации, когда одна сторона не признает независимость другой стороны и смотрит на нее с высокомерием» (с.124).

Учитывая, что «беспринципное слияние с Советской армией» – это как раз то, что и произошло в реальной истории, по приведенной фразе легко понять, с какими чувствами Ким Ир Сен впоследствии вспоминал годы, которые провел на советской службе.

«История ТПК» специально подчеркивает, что «в рамках международных объединенных вооруженных сил корейские революционеры укрепляли сотрудничество и солидарность с Советским Союзом и китайскими коммунистами, оберегая в то же время самостоятельность своих действий» (с.125). Прочтя эту фразу, я безуспешно пытался представить, каким именно образом мог оберегать свою «самостоятельность» от командования комбат Советской армии Ким Ир Сен.

Впрочем, по официальной версии из «Истории ТПК», Ким Ир Сен находился в Советском Союзе не в качестве скромного командира неполного батальона в тыловой части, а в качестве одного из трех равноправных командующих объединенными советско-китайско-корейскими вооруженными силами в регионе.

Боевые действия на Дальнем Востоке начались в ночь с 8 на 9 августа 1945 года. Части 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта (командующий генерал-полковник И.М.Чистяков) пересекли границу и начали стремительное наступление на юг. Части советского Тихоокеанского флота высадили десант в нескольких городах на побережье Японского моря.

15 августа Япония объявила о капитуляции, но боевые действия в отдельных районах продолжались до 20 августа. В боях за освобождение Кореи погибло около полутора тысяч советских солдат и офицеров.

Ни батальон Ким Ир Сена, ни иные «национальные» корейские части не принимали в этих действиях никакого участия. Сам Ким Ир Сен и еще несколько солдат и офицеров 88-й бригады прибыли в Корею только в конце сентября 1945 года.

Описание событий августа 1945 года в северокорейских изданиях выглядит совершенно феерично даже по фэнтезийным меркам Северной Кореи. Главная задача очевидна – максимально принизить роль Советской армии и возвысить роль Ким Ир Сена и его бойцов, которая в реальной истории была, как мы помним, нулевой.

В «Истории ТПК» событиям августа 1945 года отведено шесть страниц. Это подробный рассказ о том, как «9 августа 1945 года Великий Вождь отдал приказ частям Корейской народно-революционной армии начать генеральное наступление в целях освобождения Родины». Далее говорится, как силы (напоминаю – мифической) «Корейской народно-революционной армии», получив этот приказ, нанесли сокрушительный удар Японской империи и изгнали японцев с Корейского полуострова.

В учебнике подробно рассказывается о многочисленных операциях корейских сил, называются места тех сражений, в которых части японской Квантунской армии терпели одно поражение за другим от стремительно наступающих отрядов КНРА.

Но настоящая жемчужина – это появление на страницах «Истории» северокорейских парашютистов, десант которых якобы «захватил важнейшие стратегические районы» (с.139).

Кстати сказать, в другом тексте о тех же событиях – в трехтомной «Истории Кореи» 2016 года издания – говорится, что внезапно высадившийся воздушный десант КНРА по приказу Ким Ир Сена занял пхеньянский аэродром. То есть мы имеем дело с классическим примером полного и, скажем честно, наглого присвоения советских побед: десант на пхеньянский аэродром действительно высаживался – только, разумеется, это был десант советских парашютистов.

Тем не менее нельзя не впечатлиться полетом фантазии северокорейских пропагандистов, превративших сотню бойцов на тыловой базе в могучую и всепобеждающую армию, в составе которой есть даже собственные воздушно-десантные войска.

Как мы помним, боевые действия в Корее вела исключительно Советская армия. Однако на шести страницах «Истории ТПК» 2017 года, посвященных событиям августа 1945 года, советские войска упоминаются ровно пять раз.

На странице 137 речь идет о том, что перед началом боевых действий Ким Ир Сен встречался с руководством советского Дальневосточного фронта для «обсуждения планов решающей наступательной операции». В «Истории ТПК» об этой встрече говорится коротко, хотя в некоторых официальных текстах она расцвечена яркими красками – в частности, в упоминавшемся трехтомнике речь вообще идет о поездке Ким Ир Сена в Москву на переговоры с высшим советским руководством.

Разумеется, в той фэнтезийной истории, которую содержат северокорейские тексты, с советскими генералами и маршалами встречался не скромный комбат Ким Ир Сен, а руководитель важнейших союзников СССР в регионе, который, само собой, говорил с ними в Москве как равный с равными.

Далее в «Истории ТПК» упоминается, что на тактическом уровне части КНРА согласовывали свои действия с частями «участвовавшей в операциях против Японии Советской армии».

Третий и четвертый раз (с.139) о Советской армии говорится, что части КНРА установили контроль над портом Рачжин и «некоторыми районами провинции Южная Хамгён» до высадки советских войск. Подразумевается, что советские войска просто вошли в районы, уже очищенные от противника доблестными бойцами Ким Ир Сена.

Пятое упоминание Советской армии на страницах «Истории ТПК» заслуживает особого внимания, так как это чеканная формула, отражающая официальную северокорейскую точку зрения на события августа 1945 года. На с.139–140 говорится: «15 августа 1945 года о безоговорочной капитуляции объявил японский империализм, по которому решающий удар нанесло всенародное и повсеместное активное сопротивление нашего народа, а также мощные удары Корейской народно-революционной армии и участвовавшей в операциях против Японии Советской армии».

Итак, политически правильная картина событий ясна: Японская империя рухнула под ударами Корейской народно-революционной армии при некоторой помощи «участвовавшей в операциях против Японии Советской армии» (выражаясь попроще: «мы тут японцев в блин раскатали, ну а русские нам немного помогли»). Показательно, что формулировка про «участвовавшую в операциях против Японии Советскую армию» повторяется в «Истории ТПК» дважды.

Такая позиция не означает, что участие советских войск в освобождении страны отрицается – их участие признается, но только в качестве вспомогательной силы. Поэтому в Северной Корее очень хорошо относятся и к советским воинским захоронениям, и к поставленным в первые послевоенные годы памятникам советским солдатам – в соответствии с официальной версией истории они были союзниками и внесли бесспорный, хотя и ограниченный вклад в победу. Прибегая к несколько вольным сравнениям, в этом нарративе советским войскам отводится примерно такая же роль, как Войску Польскому в советском и российском нарративе о Второй мировой войне.

СИЛЬНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ

В период с 1945 по 1948 год Северная Корея официально считалась зоной советской администрации. При советской помощи и под советским контролем в стране были заложены основы для создания социалистического государства, которое, как надеялись его создатели, будет дружественным СССР и отчасти подконтрольным ему.

Описание этих событий в «Истории ТПК» тоже достаточно забавно. На шестидесяти страницах, посвященных истории КНДР в 1945–1948 годах, Советский Союз упоминается ровно три раза.

Во-первых, упоминается присутствие в стране советских войск, причем в любопытном контексте. Поскольку в «Истории ТПК» утверждается, что Корею освободили воины Ким Ир Сена, у читателя может возникнуть вопрос, как на территории Кореи оказались советские войска, которые играли в победе над Японией лишь вспомогательную роль.

«История ТПК» на странице146 дает на этот вопрос вполне убедительный ответ: «Советские и американские части были размещены на территории Кореи под предлогом (курсив мой. – А.Л.) разоружения разбитой японской армии на территории соответственно к северу и югу от разделительной линии по 38-й параллели».

Кроме этого, в «Истории ТПК» мимоходом еще раз упоминается, что в Северной Корее в 1945–1948 годах присутствовали части Советской армии – но только в связи с тем, что, по мнению некоторых «низкопоклонников» (имеется в виду «низкопоклонство перед великими державами», то есть в данном случае перед СССР), это обстоятельство делало излишним развитие полноценных собственных вооруженных сил. Наконец, в «Истории» упоминается вывод советских войск из Кореи в декабре 1948 года.

Как легко догадаться, в «Истории ТПК» нет упоминаний о советской помощи, которая, как хорошо известно из многочисленных документов, в 1946–1947 годах позволила предотвратить вполне реальную угрозу голода и вспышки эпидемий. Вместо этого там много и пространно написано, как корейский народ под руководством вождя Ким Ир Сена полностью самостоятельно восстанавливал и развивал экономику страны и создавал свою уникальную политическую и социальную систему.

С другой стороны, авторы «Истории» активно рассказывают, как Корея помогала другим. Главными получателями корейском помощи в 1945–1950 годах выступают китайцы. «История» настаивает, что эта поддержка сыграла важную роль в победе китайских коммунистов в гражданской войне. Вообще тема поддержки Китая Кореей занимает в северокорейском нарративе важное место.

В действительности ситуация была прямо противоположной. Руководство китайских коммунистов после окончания гражданской войны в Китае в 1949 году решило перебросить в Северную Корею три «национальных» дивизии Народно-освободительной армии Китая, которые были укомплектованы этническими корейцами Китая. Эти дивизии были созданы, вооружены и обучены на территории Китая – Северная Корея не имела никакого отношения к их формированию.

Передача этих полностью боеготовых и опытных дивизий накануне вторжения на Юг и начала объединительной войны стала поистине королевским подарком для северокорейской армии. Одна из этих дивизий, Шестая пехотная (в девичестве – 166-я дивизия НОАК, армии Китайской компартии), собственно, и взяла Сеул в конце июня 1950 года.

Нетрудно понять, почему «История» так много говорит о якобы огромной помощи китайским коммунистам. Ее авторы хотят представить появление китайских армий на фронтах Корейской войны 1950–1953 годов как своего рода погашение китайцами их «политической задолженности».

События Корейской войны 1950–1953 годов тоже вызывают грустные ассоциации и явно нуждаются в радикальном переписывании. Как известно, Корейская война началась успешно для Северной Кореи: в августе 1950 года северокорейские войска контролировали 90% всей территории полуострова. Но после высадки американцев в Инчхоне в сентябре 1950 года северокорейская армия была полностью уничтожена, и только решение китайского руководства направить в Корею войска спасло Ким Ир Сена.

Начиная с ноября 1950 года в Корее операции на всех важных участках фронта велись вооруженными силами Китая, а северокорейские подразделения, в несколько раз уступавшие китайским силам по численности, размещались на второстепенных участках.

Однако на пятидесяти с лишним страницах «Истории ТПК», описывающих события Корейской войны, участие в боевых действиях китайских сил упоминается только три раза. Не сочли нужным упомянуть и о советской военной помощи, хотя прикрытие и войск, и промышленных объектов, и городов с воздуха обеспечивали советские истребители. Хотя сам факт присутствия советских летчиков в Северной Корее признается официально и иногда даже активно используется в рамках направленной на Россию публичной дипломатии.

Тем не менее в двухтомнике, цель которого – дать населению политически правильные представления об истории, о советских летчиках предпочли не писать. Как не написали там и о поставках в Северную Корею продовольствия, вооружений и боеприпасов из СССР.

ИСТОРИЯ В ВАКУУМЕ

В случае с Северной Кореей мы имеем дело с интересным и нетипичным примером «войн исторической памяти». Основными противниками в них выступают не геополитические оппоненты, а те силы, кого даже сейчас условно можно считать союзниками Северной Кореи – Россия и Китай. А уж во время описываемых событий они были не просто союзниками, а спасителями

Как видим, официальная история Северной Кореи не отрицает сам факт участия иностранных союзников, но их роль принижается почти комически. В то время как корейские силы представлены главными творцами истории, действия которых имели решающее значение.

Другая особенность северокорейского нарратива – это готовность полностью игнорировать факты, в том числе хорошо известные. Напоминаем, что главная победа – над Японией в августе 1945 года – в этом нарративе приписана силам, которые в действительности вообще не участвовали в боях.

Правда, острие этой исторической пропаганды направлено исключительно внутрь страны, и подчинена она в первую очередь решению внутриполитических задач. Северокорейские пропагандисты стремятся подчеркнуть особую роль основателя правящего дома, который у них превращается из скромного, хотя и храброго младшего офицера и полевого командира второго-третьего ряда, каким он был в действительности, в фигуру глобального масштаба.

Другая важная задача – подчеркнуть национальную самобытность, сформировать представление о том, что Корея и корейцы всегда были независимой силой, действовавшей на мировой арене по своему разумению и под руководством своих вождей.

Впрочем, если учесть, что нарратив стал формироваться в конце 1960-х, когда были живы многие ключевые участники описываемых событий, включая самого Ким Ир Сена, нельзя исключать, что некоторую роль в его формировании сыграли не только здравые политические расчеты, но и личные эмоции.

К счастью для руководства Северной Кореи, почти полная и уникальная независимость северокорейского официального историописания от фактов позволила переписать историю страны полностью – или, скорее, выдумать для себя и своего населения ту историю, которую они хотели бы иметь.

С Днём космонавтики!

Ответ на пост «Под развесистой клюквой»

Навеяло чего-то. В одном американском фантастическом фильме 90-х годов астронавт не может выбраться с Марса

Когда все явные варианты спасения исчерпаны, главный герой находит рояль в кустах старый советский космический аппарат, совершивший когда-то посадку на Марс. Один из инженеров в хьюстонском ЦУПе сразу же вспоминает: «Я знаю конструктора этого аппарата — это Исаак Михельсон (или какое-то другое еврейское имя), он после развала СССР эмигрировал в Америку, сейчас у него закусочная в Бронксе».

Находят того Михельсона, а там реально этакий Исаак Аронович, который вчера ещё межпланетные аппараты разрабатывал, а сейчас на гриле котлетки для бургеров вертит. Клюква есть клюква, tovarisch!

P.S. В фильме том всё прошло благополучно: эмигрант прекрасно проконсультировал астронавта как залезть в посадочный модуль советского аппарата и какие проводки соединить, чтоб запустить двигатель и добраться до орбиты Марса. Астронавт всё сделал как надо и спасся. Потому что на rусских кораблях всегда есть мощные движки и топлива в избытке 😁

P.P.S. Картинка — не кадр из фильма. Первая найденная поиском «человек на Марсе».

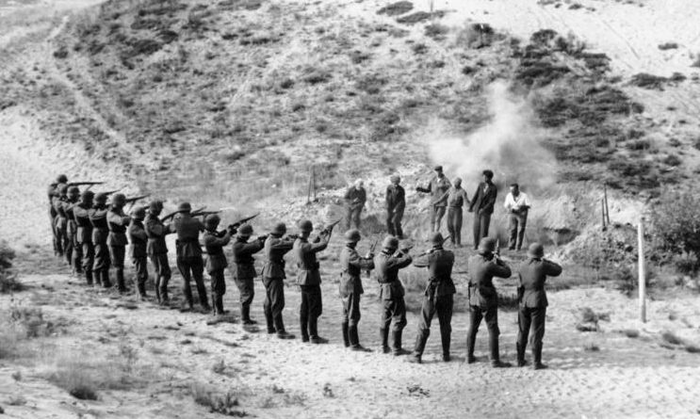

Дестабилизация через смерть. Убийства как превентивная мера в сохранении господства на оккупированных территориях

В 1930-е годы в нацистском руководстве полностью сформировалась концепция «идеологического» ведения войны против СССР, главным пунктом которой было уничтожение функционеров государственной и партийной системы. Гитлер полностью обдумал подобные действия в начале 30-х годов как возможность «разложения» противника. Уже в середине 30-х годов военные штабы в своем планировании исходили из того, что главным пунктом в пропаганде, направленной на разложение противника, должен быть призыв к убийству «коммунистов и евреев». В феврале 1941 года Гитлер и Геринг надеялись, что при немецком вторжении советское государство рухнет при условии, что «большевистские руководители будут быстро уничтожены». 17 марта 1941 года Гитлер обосновал убийство советского руководящего слоя: «Мировоззренческая банда еще не удерживает русский народ достаточно твердо. Он будет вырван с устранением функционеров». С точки зрения нацистского руководства, убийства советских политических деятелей должны будут достигнуть две цели: краткосрочная внутриполитическая дестабилизация Советского Союза и среднесрочное облегчение оккупации через уничтожение потенциальных организаторов сопротивления. Около 250 высокопоставленных офицеров, которые должны были быть начальниками штабов и командирами соединений во время нападения на СССР, благосклонно восприняли выступление Гитлера 30 марта 1941 года:

«Борьба двух мировоззрений друг с другом. Отсутствие смертного приговора для большевизма – это тотчас же социальная преступность. Коммунизм – это огромная опасность для будущего… Борьба против России – это уничтожение большевистских комиссаров и коммунистического интеллекта… Войска должны защищаться средствами, которыми они атакуют. Комиссары и работники ГПУ – это преступники, с которыми нужно обращаться соответственно».

Общую реакцию офицерского корпуса Вермахта может продемонстрировать частный случай командующего 18-й армией генерал-полковника Георга фон Кюхлера. 25 апреля 1941 года Кюхлер информировал всех командиров дивизий своей армии, что в будущей войне против СССР население будет делиться на три группы: 1-я группа – крестьяне, 2-я группа – русские солдаты и 3-я группа – политические комиссары, работники ГПУ и советские служащие. По мнению Кюхлера, для крестьян немецкий Вермахт должен являться «освободителем от советского ига». Это должно было пропагандироваться через листовки. Если крестьяне участвуют в борьбе «против нас» — с ними следует обращаться как с «террористами». С русскими солдатами, которые сложили оружие, нужно обращаться как с военнопленными. Естественно, что Кюхлер предостерегал войска от мнимого «ужасного коварства» русских солдат. Политические комиссары и работники ГПУ были указаны Кюхлером как «преступники», которых необходимо сразу передавать военно-полевому суду («Приказ о комиссарах» на тот момент еще не был издан). Убийство советских функционеров являлось для Кюхлера не только как само собой разумеющееся действие, но и как составная часть программы разложения противника: убийство функционеров должно было как бы давать сигнал к восстанию. Рейхсминистр восточных территорий Розенберг подписал в этот день меморандум, в котором также выразил надежду, что местное население убьет комиссаров, не сбежавших после немецкого вторжения.

С февраля 1941 года OKW, через подразделения пропаганды Вермахта (WPr), занялось подготовкой пропагандистских мероприятий для «Плана Барбаросса». Отделения WPr должны были заботиться о маскировке подготовки вторжения, разрабатывать «директивы для войск по отношению к большевикам», воззвания немецким солдатам, листовки для населения оккупированных территорий, учитывая различия в национальности. Был разработан план пропаганды «Барбаросса», содержащий план мероприятий по «разложению русского народа». Весной 1941 года отделения WPr в OKW совместно со штабом Розенберга, активно работали над разработкой призывов к советскому гражданскому населению. Запланированный образ действий осознанно был направлен на провоцирование населения на погромы в отношении коммунистов и евреев. В штабе Розенберга исходили из того, что антисемитские действия должны были приветствоваться всем населением. Считалось также, что «еврейский вопрос» может быть «решен» посредством того, что после оккупации, местному населению «на некоторое время будет предоставлена свобода действий».

Таким образом, убийства и погромы являлись важной составной частью пропагандистской программы разложения. Антисоветская и антисемитская пропаганда ненависти должна была стимулировать советское население к убийствам и погромам, чтобы таким образом облегчить захват и удержание территорий. В начале июля 1941 года Райнхард Гейдрих информировал высших фюреров SS и полиции о будущих заданиях: «Не нужно создавать никаких преград самостоятельным попыткам антикоммунистических и антиеврейских кругов к чисткам. Необходимо наоборот содействовать, разумеется, не оставляя следов». Как следовало из более позднего секретного циркуляра: «Идеологическое разложение должно развиваться, чтобы, в конце концов, война превратилась в гражданскую войну, тем более, что у немецкого Вермахта нет намерения занимать всю территорию Советского Союза».

Расстрел советских партизан. Сентябрь 1941 г.

По представлениям нацистского руководства, убийства коммунистов и евреев должны были не только ускорить внутреннюю дестабилизацию и, затем, крушение СССР, но и облегчать немецким оккупационным инстанциям господство на захваченных территориях. Как было отмечено в документах разведывательного отдела (Ic) 3-й танковой группы – «Отдельные коммунисты и комсомольцы (члены коммунистической молодёжной организации) ждали только случая и команды для того, чтобы начать подстрекать население к восстанию». Немецкое армейское руководство твёрдо считалось с реальностью вооруженного сопротивления на захваченных советских территориях. Немецкие военные специалисты констатировали, что такая «партизанская война» стала составной частью современного метода ведения войны и что этот вид боя будет интенсивно использован, прежде всего, коммунистической стороной. В конце мая 1941 года отдел изучения иностранных армий востока OKH констатировал, что в 1930-е годы в Советском Союзе уделялось пристальное внимание созданию парашютных подразделений, подразделений диверсантов. В своей «Памятке об особенностях русских методов ведения войны» отдел иностранных армий предостерегал войска о русских методах «борьбы за спиной противника», которые будут осуществляться парашютно-десантными войсками, группами саботажа, агентами и подстрекателями».

Летом 1941 года немецкие солдаты снабжались памятками, в которых было подчёркнуто: «Русские – это мастера во всех сферах партизанской войны. Очень велика вероятность в их изобретательности новых методов ведения боя, которые являются бесчестными, недобросовестными. Их способность к садистскому зверству очень велика». От немецких солдат требовалось, чтобы они идентифицировали любое сопротивление у себя в тылу как «партизанское действие», беспощадно убивая всех противников, будь то солдаты или гражданские лица.

Уничтожение коммунистических функционеров и всех подозрительных гражданских лиц являлось перспективой в оценке ситуации немецким армейским руководством: отказ от морали и международного права являлся как бы превентивной защитной стратегией против «партизанской войны» на захваченных территориях. 13 мая 1941 года OKH узаконило подобный образ действия своим специальным приказом по военному судопроизводству: если раньше судебное производство и казни были только прерогативой военного суда Вермахта, то по новому приказу подозреваемые «враждебные гражданские лица» могли быть казнены по распоряжению любого офицера. В приказе имелось наречие «беспощадно», которое характеризовало образ действий в отношении гражданских лиц касательно «партизанской войны» или «интеллектуального» ведения войны в тылу немецких войск. В «Директиве по поведению войск в России» от 19 мая 1941 года, где основные моменты были сформулированы отделом WPr еще в феврале 1941 года, были даны следующие инструкции немецким солдатам:

«Большевизм – это смертельный враг национал-социалистического немецкого общества. Борьба Германии будет вестись с этим вредным мировоззрением и его носителями. Эта борьба требует бесцеремонных и энергичных действий против большевистских подстрекателей, партизан, саботажников, евреев и полного устранения каждого активного или пассивного сопротивления».

Также генерал по специальным вопросам при OKH (General z.b.V. im OKH) Ойген Мюллер, который инструктировал армейских судей и офицеров Ic, 11 июня 1941 года подчеркивал, что «носители вражеской идеологии не концентрируются, а уничтожаются» и что, при определённых обстоятельствах, морально-правовые понятия должны отступать на второй план за «военной необходимостью».

К немедленно убиваемым «партизанам» Мюллер относил каждое гражданское лицо, которое «препятствует немецкому Вермахту, подстрекает, срывает немецкие листовки и плакаты, не следует немецким распоряжениям, консультирует поджигателей и диверсантов и т.д.». Генерал Мюллер четко определял, что в сомнительных случаях часто должно хватать лишь подозрения для вынесения смертного приговора.

Немецкое армейское руководство было уверено, что в процессе захвата территорий, советские функционеры воспримут оккупацию не без сопротивления. Поэтому в «Приказе о комиссарах» от 6 июня 1941 года указывалось, что по отношению к «политическим комиссарам всех видов и должностей» какое-либо «соблюдение международного права неуместно». Собственно, «Приказ о комиссарах» как бы дополнял приказ OKH от 13 мая о военном судопроизводстве, по которому любое гражданское лицо могло быть расстреляно по приказу любого офицера.

Первоначальный проект OKH, предусматривающий убийство всех политических комиссаров, в последствии был несколько смягчен позицией Розенберга. В своём меморандуме от 25 апреля 1941 года Розенберг признавал, что «высокие и наивысшие» комиссары, как «угнетатели народов востока» должны быть уничтожены. Однако Розенберг предлагал воздержаться от «общего уничтожения всех государственных, общественных и сельских функционеров», так как первоначальное управление на оккупированных территориях должно продолжаться прежним способом, иначе «внезапные изменения» повлекут за собой хаос или полную остановку экономической жизни. Однако, что касалось уничтожения политического аппарата Красной армии, то тут руководство Вермахта не допускало никаких ограничений, обосновывая это тем, что «носители пропаганды» ни в коем случае не должны оказывать влияние на военнопленных ни на оккупированной территории, ни на территории Рейха. В конечном счёте, весной 1941 года было принято решение убивать по возможности всех потенциальных организаторов сопротивления и потенциальных пропагандистов. Вот что писал Рейнхард Гейдрих в своём письме от 2.7.1941, адресованном высшим фюрерам SS и полиции, а также командирам айнзатцгрупп:

«Необходимо уничтожать всех функционеров Коминтерна (как и вообще всех коммунистических профессиональных политиков), более высших, средних и низовых радикальных функционеров партии, функционеров ЦК, областных комитетов, народных комиссаров, евреев и прочих радикальных элементов (саботажников, пропагандистов, подстрекателей, партизан и т.д.), если в них больше не нуждаются немецкие органы власти, которые будут некоторое время получать от них справки по экономическим и социальным вопросам в захваченных областях».

Babette Quinkert: Propaganda und Terror in Weißrußland 1941-1944: Die deutsche «geistige» Kriegführung gegen Zivilbevölkerung und Partisanen, Verlag: Schöningh Paderborn, 2009. S. 57-70.

Merkblatt über die Eigenarten der russischen Kriegführung, 1941, OKH/GenStdH/OQu IV, Fremde Heere Ost (II), 25. 1. 1941, BA-MA, RHD 18/233, S. 8. Vgl. auch die geheime Ausarbeitung »Die Kriegswehrmacht der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR)«, Stand Dezember 1941, OKH/GenStdH/OQu IV Abt. Fremde Heere Ost (II) Nr. 4700/41, 1. 12. 1941, 616. Ausfertigung von 1.200, BA-MA, RHD 7/11/4, S. 7 sowie die überarbeitete Fassung des Merkblatts über die Eigenarten der russischen Kriegführung, Neubearbeitung 1942, OKH/GenStdH/OQu IV, Fremde Heere Ost (II), 15. 2. 1942, BA-MA, RHD 6/19/2, S. 9 f.

Babette Quinkert: Propaganda und Terror in Weißrußland 1941-1944: Die deutsche «geistige» Kriegführung gegen Zivilbevölkerung und Partisanen, Verlag: Schöningh Paderborn, 2009. S. 49-57.

Источник