- «Макарошки 2.0»: чиновников удивляет, что люди не работают за копейки

- Оторванность представителей власти от реальности становится все больше и поощряется сверху

- Всех «на карандаш»: Чиновники и силовики теряют власть в России

- Цифра против Конституции

- Чиновников попросили подвинуться

- У России свой собственный путь

«Макарошки 2.0»: чиновников удивляет, что люди не работают за копейки

Оторванность представителей власти от реальности становится все больше и поощряется сверху

Российские чиновники уже некоторое время не радовали россиян откровениями о том, что «макарошки всегда стоят одинаково» или что «никто не просил их рожать». Исправить ситуацию решил руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников, который удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей.

«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15−18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — посетовал чиновник на заседании комитета областного Совета народных депутатов.

Сотников пожаловался на то, что многие жители региона предпочитают работать вахтовым методом в Москве, где получают около 40 тысяч. Тем не менее он надеется, что орловчане вернутся в регион, потому что там зарплата «белая», а в столице зачастую «черная».

Чиновник также добавил, что как госслужащий он не может оценивать, является ли та или иная величина зарплаты «нормальной» или «ненормальной». Видимо, в этом и заключается проблема как Александра Сотникова, так и других российских чиновников. Сам он, правда, если верить последней декларации, в 2019 году получил доход в размере 993,7 тысяч рублей или 82 тысяч в месяц. Тоже не астрономическая сумма, но вроде как должно быть понятно, что прожить на 15 тысяч, что всего на 5 тысяч больше прожиточного минимума в регионе (9,4 тыс. руб.) и 2,5 тыс. по стране (12,7 тыс. руб.), особенно если в семье есть дети, очень и очень проблематично.

Во всяком случае, обычные граждане, а не чиновники, это хорошо понимают и потому возмутились словами орловского деятеля. Тогда власти области постарались исправить ситуацию и заявили, что слова Александра Сотникова были вырваны из контекста. Мол, он говорил о том, что во время пандемии размер пособия по безработице был увеличен до 12130 рублей, к тому же была введена доплата в 3 тысячи за каждого несовершеннолетнего ребенка. Уже с начала октября пособия вернулись к прежним показателям, но люди, которые их получали, почему-то отказываются работать за 15−20 тысяч.

«Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление, имел в виду Сотников», — уточнили в правительстве региона. То есть удивительно, что люди хотят достойную зарплату и не желают трудиться за те же деньги, что и пособие по безработице. Как говорится, не жили хорошо, нечего и начинать.

Как рассказала ранее «СП» экономист Анна Очкина, зарплаты в России критически занижены, в том числе в сфере квалифицированного и интеллектуального труда. Государство могло бы вмешаться в рынок, установив тарифную сетку для каждого уровня квалификации и создавая собственные конкурентные и высокооплачиваемые места. Но раз чиновников удивляет нежелание людей работать за 15 тысяч, вполне понятно, почему это не делается.

Руководитель лаборатории проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, директор Научного центра экономики труда Российского экономического университета им. Плеханова Вячеслав Бобков считает, что оторванность местных чиновников от реальности фактически поощряется федеральным центром, который с этого года отказался от расчета прожиточного минимума по потребительской корзине.

— Начнем с того, что зарплата в 15−18 тысяч рублей не позволяет удовлетворять минимальные потребности человека. По нашим расчетам для того, чтобы эти потребности удовлетворить, одинокому трудоспособному человеку необходимо примерно три прожиточных минимума, то есть хотя бы 25−30 тысяч рублей. Если это молодая семья без детей, каждый должен получать 25−30 тысяч. Это то, что мы называем социально приемлемым потребительским бюджетом. Если же в семье есть один ребенок, каждому родителю нужно зарабатывать в полтора раза больше — 40−45 тысяч.

Поэтому не стоит удивляться, что даже те люди, которые лишились работы и ранее получали выплаты по безработице, не хотят сейчас трудиться за такие деньги. Пособие, тоже, кстати, совсем не высокое для семейного человека, было социальной выплатой, а дареному коню в зубы не смотрят. Когда же человек работает — это доход от занятости, от количества и качества труда. Конечно, если люди получали такие деньги, не работая, а теперь должны прикладывать определенный труд, нести физические и эмоциональные затраты и получать столько же, это их не удовлетворяет, потому что эти выплаты имеют разное происхождение.

Сегодня мобильность людей растет, очень многие работают не в регионах проживания, а вахтовым методом в сфере обслуживания, строительстве, других сферах. Есть даже такой термин «отходники» — люди, которые работают не в своих регионах, а там, где получают зарплаты, позволяющие удовлетворять их потребности. Зачастую это Москва и Московская область, где зарплаты выше. И таких людей будет еще больше по причине того, что, с одной стороны, транспортное сообщение растет, а с другой, экономика развивается не равномерно. Есть регионы, которые развиваются динамично и где спрос на рабочую силу выше, но есть и депрессивные регионы.

Это экономическая подоплека того, что происходит. А вот то, что чиновники у нас не владеют аналитическим инструментарием для оценки того, сколько денег нужно человеку для удовлетворения базовых потребностей, очень и очень плохо. Я бы даже сказал, что это определенный элемент государственной политики.

«СП»: — В каком смысле?

— В 2021 году мы перешли на новую систему расчета прожиточного минимума. Произошел отказ от потребительской корзины, которая и определяла минимальные потребности, к проценту от медианной зарплаты, то есть от вполне конкретного показателя к абстрактному.

Раньше чиновники могли посмотреть, какие нормы и какие потребности человек может удовлетворить на минимальную зарплату. Теперь же без потребительской корзины неизвестно, что вообще на эти деньги можно купить.

Такой подход снижает планку требований к квалификации чиновников. Они становятся просто некими расчетчиками. Им спускают сверху цифру, а они ее транслируют, ни о чем не задумываясь. Расчет облегчается, но смысл теряется, происходит уход от качественного наполнения прожиточного минимума. Это минимизация требований к чиновникам и создание дальнейших предпосылок к тому, что они превратятся в простых счетоводов, от которых не требуется владеть ситуацией на местах.

Я далек от мысли, чтобы в чем-то обвинять этого конкретного чиновника. Сама философия работников аппарата принципиально приводит к тому, что они не очень разбираются, как все это работает и на что живут люди. Государство этого не требует, поэтому и происходит отрыв от реальности.

«СП»: — То есть рыба гниет с головы? Ведь эти цифры спускают чиновникам из центра?

— Конечно, раньше местные чиновники хотя бы вникали в ситуацию, смотрели, какая модель потребления у людей, что у них есть в потребительской корзине, хотя сама эта корзина была несовершенной и мы предлагали обновленную модель. Теперь же им просто дают цифру с системой коэффициентов по регионам, и все. Их мозги не настроены на то, чтобы посчитать, что за этими цифрами стоит.

Источник

Всех «на карандаш»: Чиновники и силовики теряют власть в России

На фоне битвы с коронавирусом Россия не только вводит цифровые пропуска и начинает отслеживать своих граждан. Госдума 17 апреля во втором чтении приняла скандальный законопроект о цифровизации населения, оказавшись в шаге от того, чтобы открыть ящик Пандоры. Чем нашей стране грозит такая «цифровизация» и почему чиновники и силовики вскоре уже не будут ничего решать?

Царьград неоднократно обращал внимание своих зрителей и читателей на опасную перспективу движения России в цифровой тоталитаризм. Это связано не только с мировой пандемией коронавируса, которая заставляет власти разных стран усиливать контроль за своими гражданами.

В нашей стране уже не первый год идёт тихое внедрение цифровых технологий, которые должны упростить власти её задачи, несмотря на откровенное нарушение прав граждан.

Таковы, например, «камеры мэра» в Москве – их более 200 тыс. по всему городу. К ним уже «прикручена» система распознавания лиц, в том числе от инженеров FindFace, которые несколько лет назад создали амбициозный стартап, доступный каждому, а потом закрыли его, так как стали работать на власти.

Наконец, какой чиновник или силовик устоит перед соблазном «подглядеть» за передвижением своей супруги? Чего следует опасаться рядовым гражданам, как быть с правами в Конституции и почему вообще власть в России постепенно переходит к индифферентным хипстерам, признающим своим Богом только Бога технологий? Об этом Царьград побеседовал с пионером IT-отрасли в России, первопроходцем Рунета, исследователем искусственного интеллекта и идеологом доктрины цифрового суверенитета России Игорем Ашмановым.

Цифра против Конституции

Напомним, 17 апреля Госдума во втором чтении приняла законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».

Что это как не шаг к цифровому контролю и концлагерю? И в первую очередь, вполне реален риск утечек.

«Это категорически вредная штука, но утечки здесь ни при чём. Есть рассуждения тех, кто занимается информационной безопасностью – о том, что когда данные в одном месте, то это упрощает задачу взлома. Но надо понимать, что если эти данные собирают по всем регионам кто во что горазд, то сведения разрозненны и защищены даже ещё хуже», – поделился своим мнением Ашманов.

По его словам, если сбор данных о гражданах будет централизованным, то есть вероятность, что база будет лучше защищена. Однако он всё равно не считает, что главная угроза – это утечки.

Но вред не в этом. Вред в том, что непонятно, зачем это делается. Сколько я ни разговаривал про это с людьми, которые и законы такие продвигают, и с чиновниками, которые эти базы уже собирают, не дожидаясь закона, у них аргументы совершенно детские и тривиальные. Они говорят: это же круто, если всё в одном месте, всё про человека сразу можно узнать, вообще круто иметь единую базу данных,

– отметил специалист, обратив внимание на выгоду, которую предвкушают чиновники.

В целом же, по его словам, сбор данных о гражданах всегда был в так называемой серой зоне, однако легализация этого процесса при помощи законопроекта фактически узаконивает цифровую слежку, идёт вразрез с конституционными правами людей, но все равно оставляет весь процесс «в тени».

«Сейчас закон принимают, но сбор цифровых данных всё равно остаётся в серой зоне, потому что это нарушение конституционных прав. Причём не одной статьи Конституции, а сразу многих. Это плохо, потому что возникает новый вид власти, который мы ни этим народным избранникам, ни своему государству вообще-то не делегировали. Это власть над нашей цифровой идентичностью и вообще над нашей личной жизнью», – подчеркнул он.

Чиновников попросили подвинуться

Действительно, получается, что в обществе возникает целая профессия, целый трудовой класс людей, которые занимаются электронными системами. Чиновники и силовики в этих системах чаще всего не разбираются, оттого им и приходится «подвинуться», пропуская вперёд айтишников.

«Чиновники ошибочно думают, что это они приобретают эту власть. Это ерунда. Представьте себе чиновника уровня мэрии, ведомства или региона. Он думает: круто, можно собирать данные про всех. А вот интересно, такую штуку можно вычислить? И про Ивана Петровича, который меня давно интересует, и вообще про всех. Надо позвать айтишника. Зовёт он своего главного разработчика. Или министра по информационным технологиям региона, а тот уже зовёт разработчика, чтобы из первых уст», – приводит пример Ашманов.

Соответственно, айтишник волен дать им тот ответ, который захочет, отметил он. Он может сказать: «давайте, вычислим», или наоборот – может заявить, что «нельзя» или «технически невозможно». А чиновники в этот момент думают: «давайте вычислим всех, имеющих протестные настроения» или «всех беременных», чтобы знать. Наконец, «давайте вычислим всех мужчин, имеющих любовниц». И с этими просьбами они снова пойдут к айтишнику.

«Вот эти два или один чиновник, которые слушают этого гуру, этого мага технологий, они готовы ко всем трём ответам, они же не знают. Так эта власть у них или нет? На самом деле власть у сисадмина и у разработчика. При этом надо понимать, что этот сисадмин, разработчик на уровне регионов или мэрии – это часто человек не в погонах, он не давал никакой строгой подписки, он не находится на какой-то хотя бы третьей форме секретности», – отметил он.

То есть решать будет некий человек с техническим образованием, с часто довольно низкими моральными качествами, условный хипстер с низкой лояльностью к стране или просто с низкой лояльностью к гражданам. И он получает доступ к таким интимным вещам,

– описал эту смену власти IT-специалист.

В этом, по его словам, и состоит ключевая разница. Тот или иной сотрудник ФСБ, собирающий компромат на отрасль, привык к «подглядыванию» за «секретами» – кто-то изменяет жене, кто-то коррупционер, отметил Ашманов. Но сотрудник ФСБ – это человек в погонах, который будет очень строго наказан за то, что злоупотребляет служебным положением, а рано или поздно это вскроется, уверен Ашманов.

«А вот этот сисадмин? Кто будет за ним следить? То есть возникает новый класс людей, обладающих цифровой властью, и он пока совершенно бесконтрольный. Например, я слышал такую историю. Когда появилась система «Поток», позволяющая распознать в потоке машин госномер и передавать его с камеры на камеру, то верхние и средние чины МВД начали с азартом следить за собственными жёнами, куда они ездят. Возможность есть, запрещать никто не запрещает. Интерес большой. Мало ли, куда она там бегает, пока я тут на работе кровь проливаю за родное государство. Я спросил сисадмина: можно? Да, можно, давай номер, сейчас покажу, где она есть. И у них ничего не шелохнулось при этом», – обратил внимание Ашманов.

У России свой собственный путь

Может показаться, что в этой цифровизации Россия пошла по китайскому пути, где оцифрованы буквально все социально значимые действия людей. Так, например, мы знаем о соцсети и мессенджере WeChat, через который гражданам присваивается социальный рейтинг.

Если человек вовремя делает выплаты по кредиту и платит налоги, не задерживает оплату услуг ЖКХ, соблюдает законы, то у него повышенный рейтинг. Он даёт ему право рассчитывать на продвижение по службе в приоритетном порядке, на кредиты без залога и покупку товаров без очереди. Если же рейтинг низкий, то всё наоборот.

Игорь Ашманов полагает, что Россия не будет копировать китайскую модель построения цифрового общества, да и китайской эту модель можно считать с большой натяжкой.

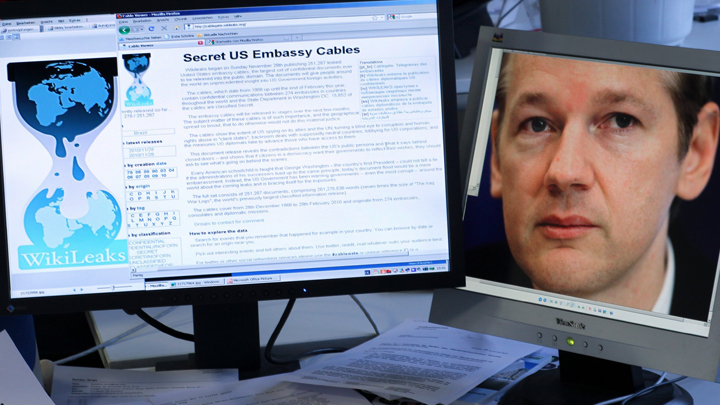

«Нет, это очень шаткая почва. Про Китай мы не знаем на самом деле. Мы знаем об этом социальном рейтинге, в основном, из западных СМИ. Поскольку вообще о тотальной слежке за всеми нам рассказали Эдвард Сноуден и Wikileaks, и это были истории не про Китай, а про слежку вообще за всем миром. Можно предположить, что они перебрасывают свою «дохлую кошку» в чужой «огород» и пытаются обвинить Китай в том, что у них самих уже давно сделано», – иронизирует пионер российского интернета.

По его мнению, есть всего три страны-лидера в сфере высоких технологий, и это те три державы, которые мы чаще всего видим на верхних строчках в медальном зачёте Олимпиады – Россия, США и Китай.

Все остальные не очень интересны, потому что они либо под США, как Евросоюз, либо это страны третьего мира и так далее. Эти три страны и будут главными соревнующимися в цифровой сфере. Но надо понимать, что там нет приза, который кто-то первый получит. Мы бежим в разные стороны. У нас разные цели. Потому мы и разные цивилизации, что у нас разные этические системы,

Поэтому любые сравнения с китайской системой или американской для России некорректны. Китайцам, возможно, вполне комфортно жить по социальному рейтингу, чтобы держать «на карандаше» всех уйгуров. Однако это чисто китайская проблема, которая к России не имеет никакого отношения.

Сравнивать там нечего, китайцы совершенно по-другому устроены, их не напрягает этот рейтинг. А нам он не нужен, мы не хотим. Более того, у нас есть прямой запрет на это в Апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова. Надо говорить то, что нужно нам. И на американцев тоже нечего смотреть,

Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп ещё в 2017 году подписал новую киберстратегию страны, заявив, что Америка – лидер мира, который будет использовать свои технологии, чтобы продвигать свои ценности.

«Поэтому с ними сравнение бессмысленно, мы не идём туда, куда идут они. Бессмысленно смотреть и на другие страны, смотреть на Европу, которая ввела очень жёсткий закон по персональным данным, потому что они всё сводят на деньги. Там за всё штрафуют», – напомнил Ашманов.

По его мнению, принятие Госдумой во втором чтении законопроекта о цифровых данных населения – это часть серьёзной борьбы многих людей, связанных с информационными технологиями. Сейчас мы видим, как такой закон всё-таки «просунули», хотя очень многие были против, включая учредителя Царьграда Константина Малофеева. Однако теперь, по всей видимости, нужно будет реагировать на правоприменение этого закона или же добиться внесения в него необходимых поправок.

Источник