- Появилось российское приложение для отслеживания россиян с COVID. Но пока оно не работает

- В App Store и Google Play появилось приложение для отслеживания контактов россиян с заболевшими коронавирусом

- В России разработали приложение для отслеживания граждан с COVID, но оно пока не работает

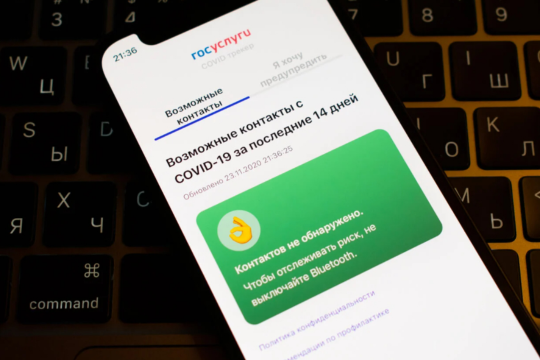

- Приложение «Госуслуги.COVID трекер», разработанное Министерством цифрового развития РФ для отслеживания россиян, заболевших коронавирусом, появилось в магазинах App Store и Google Play, сообщает издание «Открытые медиа».

- Вы заболели, но не заболели. Госуслуги.COVID трекер вообще не работает, или что?

- Госуслуги.COVID трекер либо не работает, либо что-то еще

- Зачем тогда нужен ковид-трекер, когда он не работает?

- Много получать и почти не работать — цель современной молодежи?

Появилось российское приложение для отслеживания россиян с COVID. Но пока оно не работает

Приложение «Госуслуги.COVID трекер», разработанное Министерством цифрового развития РФ для отслеживания россиян, заболевших коронавирусом, появилось в магазинах App Store и Google Play. Внимание на это обратило издание «Открытые медиа».

Как сказано в описании, приложение позволяет пользователям узнать о возможных контактах с людьми, у которых выявили коронавирус, используя технологию Exposure Notification, разработанную в Apple и Google.

«Медуза» поясняет, что во время работы «COVID трекер» обменивается по Bluetooth данными с другими устройствами, на которых установлено такое же приложение. Затем, если пользователь заболел ковидом, он должен анонимно сообщить об этом через приложение, после чего другие пользователи, контактировавшие с ним в течение 14 дней, получат соответствующее уведомление.

В пользовательском соглашении сказано, что приложение не обрабатывает персональные данные. Заболевший COVID-19 должен сам ввести свой номер телефона — тогда приложение сможет по номеру проверить в специальной базе, является ли владелец смартфона носителем коронавируса.

Судя по данным «COVID трекера» в магазине Play Market, его опубликовали еще 4 ноября, а последнее обновление оно получило 19 ноября.

Аналогичное приложение с 22 ноября доступно и для пользователей iPhone, но только по прямой ссылке.

В министерстве цифрового развития РФ не стали комментировать, как приложение появилось в открытом доступе. «Пока никакой информации, что оно заработало, нет, и мы никаких комментариев не даем. Значит, оно пока не работает», — сказал представитель ведомства.

Дополнение от 24. 11. 2020 (12:09 екб)

Позднее в Минцифры заявили следующее: «Перед публикацией „COVID трекер“ в магазинах приложений разработка прошла ревью. Была проверена работоспособность приложения и подтверждена его корректная интеграция с технологией Exposure Notification, разработанной совместно Apple и Google».

Источник

В App Store и Google Play появилось приложение для отслеживания контактов россиян с заболевшими коронавирусом

В онлайн-магазинах App Store и Google Play появилось приложение «Госуслуги.Covid трекер» для отслеживания социальных контактов россиян с заболевшими. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Сервис, разработанный Минцифры при участии Минздрава, опубликовали в Google Play еще 4 ноября, а для айфонов оно стало доступно с 22 ноября. Однако поиск в App Store приложение не показывает, скачать его можно только по прямой ссылке.

В Минцифры сначала не смогли предоставить изданию развернутый комментарий: «Пока никакой информации, что оно заработало, нет, и мы никаких комментариев не даем. Значит, оно пока не работает». Позднее в пресс-службе ведомства пояснили, что перед публикацией «Covid трекер» в магазинах «разработка прошла ревью»: это была проверка корректности интеграции приложения с технологией Exposure Notification.

«Возможно, недавно вы были совсем близко с человеком, заболевшим Covid-19, но пока не знаете об этом. Установите приложение и проверьте. Сообщите другим пользователям, если заболели сами. Все анонимно! Никто не узнает, кто заболел и где находится», — сказано в описании «Covid трекера».

В Минкомсвязи выпустили приложение «Госуслуги.COVID трекер» для отслеживания контактов с заражёнными коронавирусом. pic.twitter.com/x6QV0hb0Qh

Согласно пользовательскому соглашению, заболевший вводит свой номер телефона, чтобы приложение смогло подтвердить наличие пользователя в базе заразившихся коронавирусом. Сервис проинформирует всех, кто приближался к этому человеку, если у них тоже установлен «Covid трекер».

Приложение для отслеживания коронавирусных контактов Минцифры анонсировало на прошлой неделе. В проморолике говорилось, что оно было разработано при участии московских властей, однако это видео на YouTube больше не доступно. 23 ноября на канале «Госуслуг» появился новый ролик, из которого убрали упоминание правительства Москвы.

Позднее в пресс-службе Минцифры заявили, что их представитель не давал «Открытым медиа» комментария о том, что сервис пока не работает. В министерстве также сообщили, что приложение уже «загружено в магазины и работает».

Источник

В России разработали приложение для отслеживания граждан с COVID, но оно пока не работает

Приложение «Госуслуги.COVID трекер», разработанное Министерством цифрового развития РФ для отслеживания россиян, заболевших коронавирусом, появилось в магазинах App Store и Google Play, сообщает издание «Открытые медиа».

Как сказано в описании, приложение позволяет пользователям узнать о возможных контактах с людьми, у которых выявили коронавирус, используя технологию Exposure Notification, разработанную в Apple и Google.

«Медуза» поясняет, что во время работы «COVID трекер» обменивается по Bluetooth данными с другими устройствами, на которых установлено такое же приложение. Затем, если пользователь заболел ковидом, он должен анонимно сообщить об этом через приложение, после чего другие пользователи, контактировавшие с ним в течение 14 дней, получат соответствующее уведомление.

В пользовательском соглашении сказано, что приложение не обрабатывает персональные данные. Заболевший COVID-19 должен сам ввести свой номер телефона — тогда приложение сможет по номеру проверить в специальной базе, является ли владелец смартфона носителем коронавируса.

Судя по данным «COVID трекера» в магазине Play Market, его опубликовали ещё 4 ноября, а последнее обновление оно получило 19 ноября.

Аналогичное приложение с 22 ноября доступно и для пользователей iPhone, но только по прямой ссылке.

В министерстве цифрового развития РФ не стали комментировать, как приложение появилось в открытом доступе.

«Пока никакой информации, что оно заработало, нет, и мы никаких комментариев не даем. Значит, оно пока не работает», — сказал представитель ведомства.

Источник

Вы заболели, но не заболели. Госуслуги.COVID трекер вообще не работает, или что?

Всем привет! Я заболел ковидом и решил проверить на себе официальное российское приложение-трекер от Минцифры.

Дело в том, что месяц назад в России запустилось приложение Госуслуги.COVID трекер, работающее на технологиях анонимной идентификации больных от Apple и Google. Я его благополучно поставил, активировал и не отключал Bluetooth.

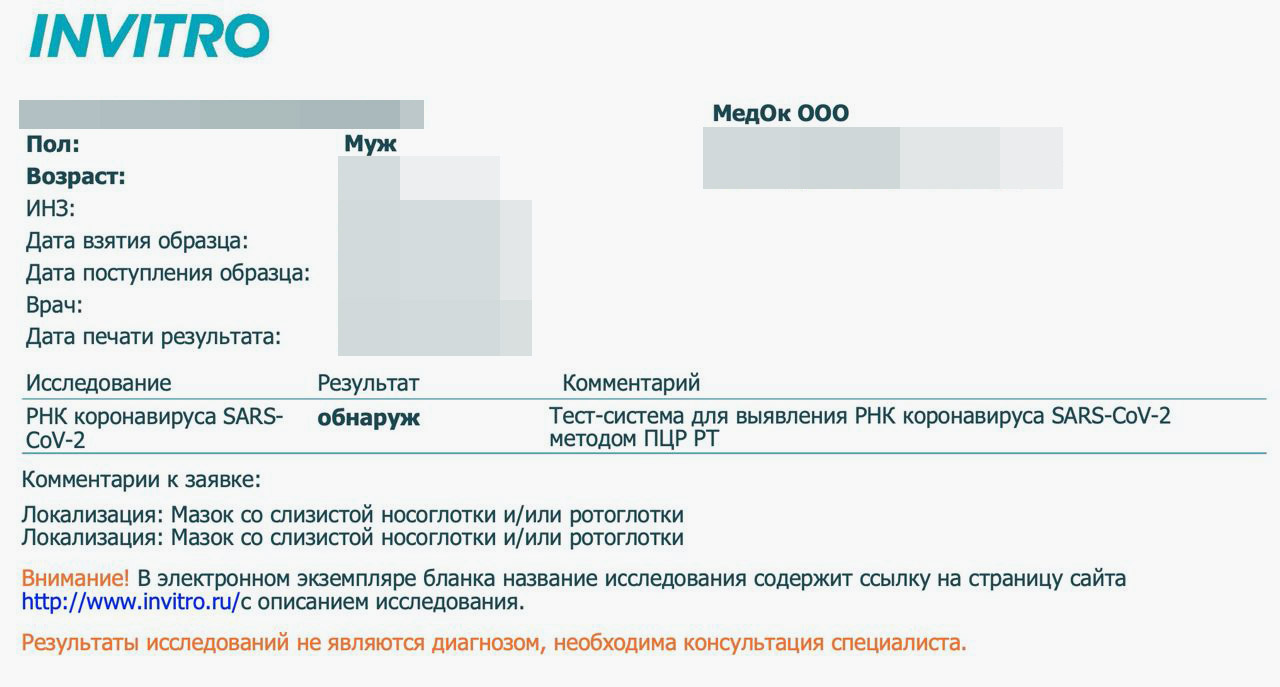

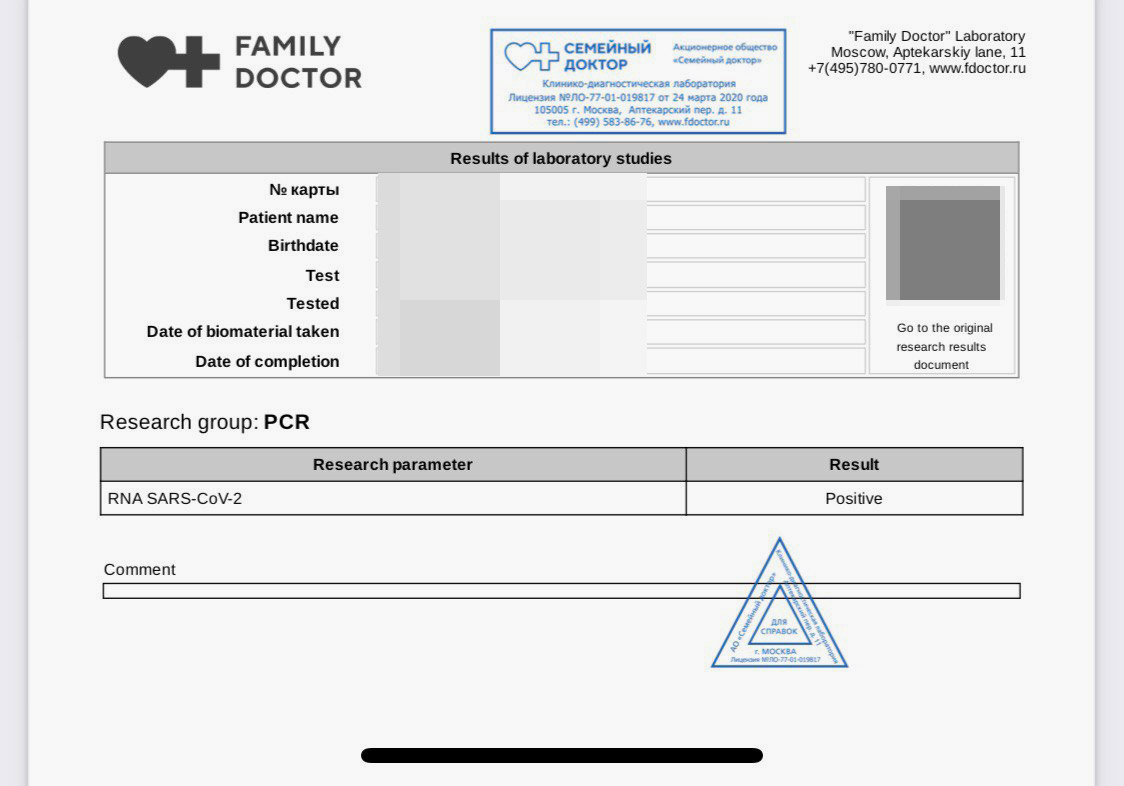

Это не помогло предупредить меня заранее. 7 декабря я узнал, что всё-таки заболел: пришёл результат платного теста. Первая попытка показала спорный результат, а вторая подтвердила опасения. К тому моменту уже начал чувствовать себя плохо, поэтому и решился изначально сдать тест.

Естественно, я решил зайти в приложение Госуслуги.COVID трекер и подтвердить, что заболел. Делается это в отдельной вкладке. Вы вписываете номер телефона, отправляете запрос, и на сервере его сопоставляют с актуальной базой заболевших ковидом в вашем регионе. После этого трекер должен уведомить всех, кто контактировал с вами и тоже установил приложение.

Но все пошло не так, как задумывалось.

Госуслуги.COVID трекер либо не работает, либо что-то еще

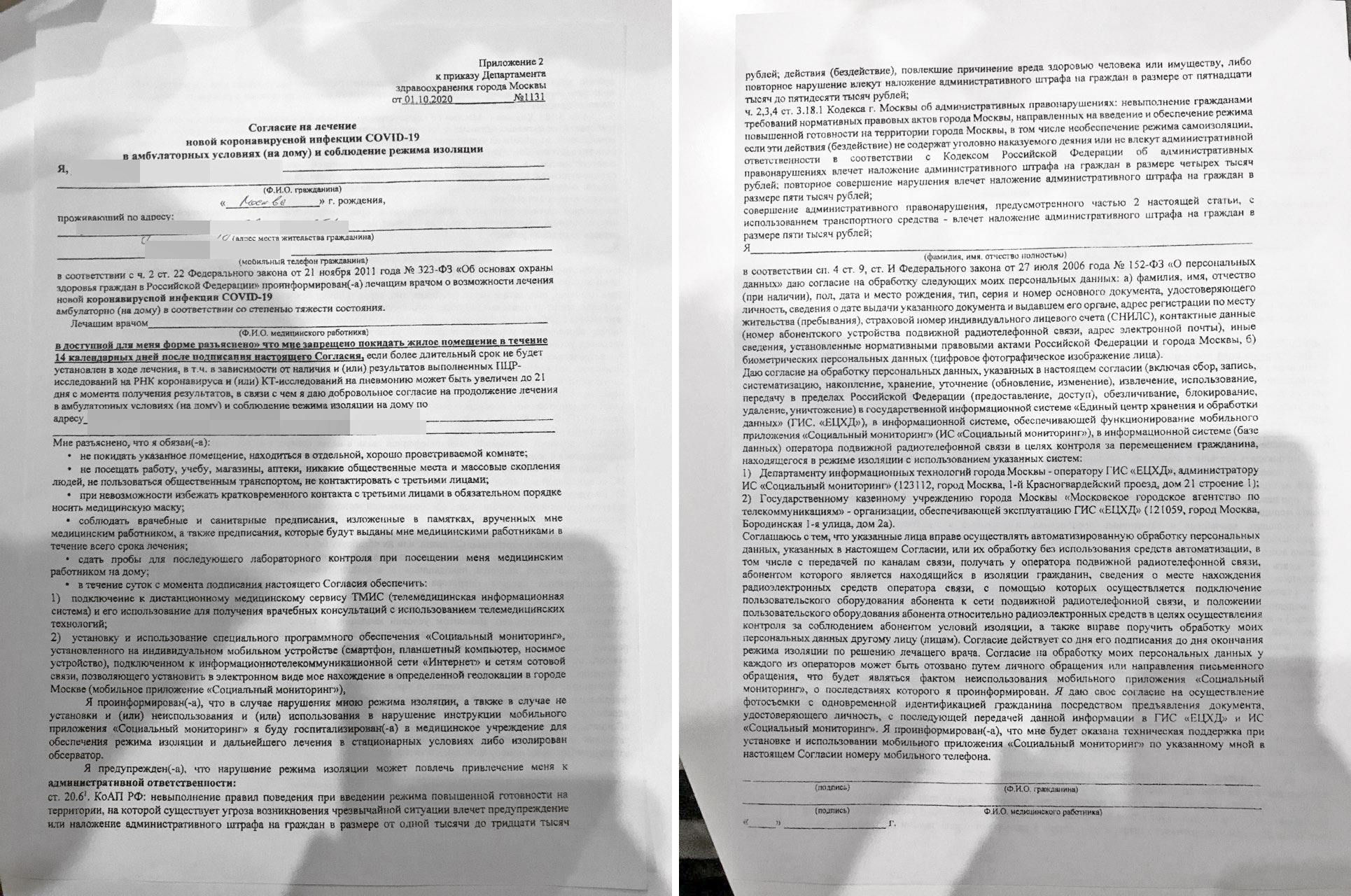

Требование о соблюдении самоизоляции от Роспотребнадзора и врачей, которое я подписал и передал им со своим номером телефона.

Болею я официально. Данные подтвержденного анализа уже на следующий день получили в Роспотребнадзоре. Мне звонили и оттуда, и просто врачи. А еще я подписал обязательство сидеть дома и отчитываться в приложение Социальный мониторинг. В общем, полный комплект.

В приложении Госуслуги.COVID трекер я почти каждый день отправлял запрос о том, что заболел. Но каждый раз получаю ошибку: мол, вас нет в базах данных.

Госуслуги.COVID трекер беслпатен в App Store и Google Play.

Вот, что обещает приложение Госуслуги.COVID трекер в App Store.

Сколько запросов не отправляй, результата нет, и предупредить других даже не могу.

Телефон указываю точно верный. Ведь по нему я успешно зарегистрировался в Социальном мониторинге, и на него же мне звонят из Роспотребнадзора и поликлиники.

С момента, как я ушел на самоизоляцию, скоро пройдет две недели. Уже в эту пятницу мне сдавать ПЦР, который должен показать, что я здоров. А COVID трекер до сих пор фактически не работает.

Зачем тогда нужен ковид-трекер, когда он не работает?

Один из моих анализов с подтверждением COVID-19.

Мне непонятно одно. Если заболевший даже не может добровольно рассказать, что он заболел, то зачем вообще нужно российское приложение-трекер ковида? Чтобы создавать ложное ощущение безопасности или что?

С тех пор, как оно вышло, я не увидел ни одной его рекламы в метро, по телевизору, в интернете или на улицах. После его запуска не появлялось никаких объявлений о необходимости установки программы в ковид-канале оперативного штаба Москвы в Телеграме. Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста.

И ещё один мой анализ.

Какая-то недоделанная и недодуманная инициатива, в общем. Народ не мотивируют устанавливать действительно анонимную и полезную программу. А сама она либо не работает как следует, либо столкнулась с вечной болезнью России – повальной безалаберностью.

Есть ли здесь те, кто тоже заболел ковидом и смог подтвердить свой диагноз в Госуслуги.COVID трекере? Или те, кому в приложение пришло уведомление о возможном контакте с заболевшим? Я кого не спрашивал из знакомых, никто ничего подобного не получал, хотя многие из них контактируют в день с сотнями человек благодаря общественному транспорту…

Источник

Много получать и почти не работать — цель современной молодежи?

Довольно часто у слушателей на лекциях, которые я читаю, и у журналистов, которых интересует эволюционный аспект различных воспитательных и семейных проблем, возникает ко мне определенный вопрос. Звучит он обычно так: «А вот вы же уже давно работаете, и на одном месте, то есть получается практически чистый эксперимент. Скажите, изменились ли за эти годы…?» В конец фразы разные люди вставляют разное, в зависимости от своего интереса. Самые частые окончания такие: изменились ли родительские запросы к вам? Подростковые запросы? Проблемы, с которыми приходят семьи? Сами семьи? С чем обращаются чаще всего? И так далее.

Сегодня я хотела бы обсудить с уважаемыми читателями один аспект, который прямо очень существенно эволюционировал за время моей работы и к которому я, если честно, еще так и не сформировала своего отношения.

Я надеюсь, что состоится дискуссия, в которой в этом блоге часто участвуют люди разных поколений и из разных стран, и из нее я что-то еще дополнительное пойму о современных тенденциях. Это поможет мне наконец определиться с моим собственным мнением.

Что же это за аспект моей практики и кого он касается? Сначала я его выявила и сумела обобщить, разговаривая не с родителями, а с самими детьми и подростками. Очень удивилась и сперва решила, что померещилось. Потом стала направленно спрашивать уже не только детей и подростков, но и их родителей, которые своих детей наблюдают и разговаривают с ними не только в обстановке кабинета поликлиники, но и, так сказать, в естественной среде. Потом стала спрашивать у подростков о мнении и позиции их друзей в подростковых офлайн- и онлайн-сообществах, чтобы охватить группы пошире. Теперь, как мне кажется, у меня собралось достаточно данных, чтобы поставить вопрос, так сказать, ребром.

На основании моих опросов и наблюдений у меня сложилось впечатление, что практически никто из современных детей и подростков не собирается, не хочет и не планирует, закончив образование, каждый день ходить на работу и работать там полный рабочий день, который, если я не ошибаюсь, у нас в стране по-прежнему восьмичасовой.

И эти их перспективные планы совершенно не зависят от их семьи и от того, какое именно образование они для себя запланировали — среднее специальное или два высших.

Для меня, как для типичного представителя своего поколения, это очень странно. Мы росли в ощущении того, что трудовой онтогенез советского человека в своей основной схеме прост и понятен. В идеале он виделся так: школа, потом еще одно учебное заведение (желательно, конечно, институт, но тут все зависит от привходящих обстоятельств, в которых самым существенным компонентом были твои собственные дарования, мотивированность и прилежание), потом устройство на работу и (опять же в идеале) много лет спустя — уход с этого же предприятия на пенсию, с успехами (может быть, и карьерным ростом от мастера до директора, но если его не случилось, например, человек всю жизнь проработал участковым врачом в поликлинике, узнаваемым в лицо поколениями людей в квартале, или высококлассным рабочим «золотые руки», то это не менее замечательно и почетно), грамотами, поздравлениями и слезами. Мы, позднесоветские дети, очень хорошо отличали декларируемые идеалы от практической жизни, но тем не менее ежедневная обязательная работа каждого человека в русле социалистической доктрины «от каждого по способностям — каждому по труду» на протяжении всей его активной жизни казалась нам вполне разумной и даже справедливой.

Вот это вот, судя по всему, в видении нынешних детей изменилось кардинально. И негативный аспект своей программы они формулируют четко, однозначно и очень похоже друг на друга, как если бы все черпали из одного источника (интересно, что он такое? — я-то сама с ним никогда не встречалась и даже не представляю, где он находится). «Я не хочу и не буду всю жизнь каждый день по восемь часов сидеть в офисе или стоять за станком».

Ок. Чего ты не будешь делать, я поняла. Понятен и мой следующий вопрос: а как же ты видишь свою будущую трудовую биографию?

Первые ответы всегда про образование (хотя я не про него спрашивала. Родители, озабоченные образованием своих чад, — вам можно радоваться?)

- «Сначала я должен поступить в институт и закончить его»

- «Я собираюсь научиться программированию»

- «Я хочу поехать учиться где-нибудь за границей»

- «Я думаю поступать в колледж на экономику»

- — Ага, поняла, — опять говорю я. — А закончив образование, чего ты будешь делать?

Из всех ответов в моих фаворитах такой (и не думайте, что я слышала его всего один раз! Тоже — родителям на заметку):

— Когда я закончу этот институт (читай: навязанный мне родителями), я пойду в другой, уже по своему выбору, учиться тому, чему сам хочу!

Обычные же ответы такие:

- «Буду заниматься чем-нибудь творческим»

- «Буду работать из дома, когда захочу»

- «Буду делать разные проекты»

- «Найду себе такую работу, чтобы не очень напрягаться»

- «Найду себе такую работу, чтобы получать много денег»

- «Найду себе такую работу, чтобы и не очень напрягаться, и зарплата хорошая»

- «Я хочу потом уехать из России» (А что, вне России работать не надо, что ли?)

- И даже (ну это у детей обычно) «я буду руководить другими людьми», «я буду начальником, как папа».

Это все не считая тех, которые собираются быть «знаменитыми блогерами» и зарабатывать на жизнь, играя в компьютерные игры.

Какие тут возникают вопросы и видимые мной проблемы.

Первое. Может быть, мир уже действительно изменился так, что они правы и им en masse не придется работать «каждый день по восемь часов»? Людей очень много, нынешнему миру нужны скорее потребители, чем производители, постоянно то там, то тут идут какие-то разговоры о «гарантированном базовом доходе». Тогда получается, что их планы и ожидания вполне реалистичны.

Второе. Не являются ли эти планы и ожидания следствием не столько мировой, сколько микросоциальной, семейной политики? Сами неплохо обеспеченные родители так преуспели в обеспечении своих детей «всем самым лучшим», что дети вовсе не стремятся вырасти, уйти из семьи, слезть с родительской шеи, а готовы еще и еще чему-то учиться, до бесконечности оттягивая момент выхода «в жизнь», где большинство пока что ждет та самая, изначально постылая для них необходимость — каждый день по восемь часов сидеть в офисе или еще где-то.

Третье (самое тревожное). Они же все-таки вырастают. Каждый год, прямо теперь. И заканчивают (или не заканчивают) институты или колледжи. И еще раньше, чем они их закончат, становится понятно, что все-таки это вот уже почти сейчас — надо идти и работать. За небольшие деньги, в условиях высочайшей (нам, поздним «совкам», такая и не снилась) конкуренции, работать много и напряжно, если хочешь хоть куда-то продвинуться (сейчас молодой человек, не продвигающийся в профессии и по службе, воспринимается скорее как неудачник). Хорошо, если этот наперекор всему выросший ребенок силен или не очень честолюбив. А если сочетание неблагополучное — сил и способностей так себе, а амбиции и честолюбие развиты родителями и миром: только творческая работа, «иди за мечтой», не для того мы в тебя вкладываемся, чтобы ты потом копейки получал, восемь часов в офисе — это для лохов и так далее?

И зачастую реакция чад на этот жизненный и еще недавно вполне обыденный факт неотвратимой необходимости вырасти и работать (реакция эта транслируется, как правило, на семью, психологу, психиатру или в социальные сети) угнетающе стандартна: ах, я, оказывается, социофоб, может быть, с синдромом Аспергера, у меня тревога, синдром дефицита внимания, бешеная усталость и, наверное, депрессия или биполярное расстройство (интересно, что общественно стигматизированную шизофрению никто из этих интернет-образованных страдальцев себе не приписывает). Я с трудом встаю с дивана, ничего не хочу, медленно доползаю до ванной и холодильника и, уж конечно, не могу постоянно и регулярно работать. Все мои мечты разбиты, и, наверное, в этом виноваты родители и, может быть, условия жизни в моей стране. Мне не обеспечили того и этого. А может быть, я просто болен. Наверное, меня надо лечить, и уж наверняка мне надо сочувствовать, а вовсе не орать на меня и не обзывать избалованным тунеядцем. Родители, где мой психолог и моя вкусная таблетка? Большинство современных родителей, как легко можно догадаться, немедленно начинают сами страдать, чадо лечить и ему сочувствовать.

Я как психолог-практик отчетливо понимаю, что в мое поле зрения попадают в основном те, кто ломается, выстоявших и адаптировавшихся я просто вблизи не вижу. Именно поэтому я и хочу через этот блог скорректировать свою точку зрения в сторону реальности. Я вполне допускаю прогностическую правоту нынешних детей. Может быть, они и вправду вырастут и все поголовно будут заниматься творчеством или просто жить в свое удовольствие, работая от случая к случаю. Я отлично понимаю, что уже сейчас существенная часть людей в цивилизованных странах не работает этот самый «полный рабочий день в офисе». Но ведь еще далеко не все.

А что делать с теми, кто с этими взглядами вырастает прямо сейчас, сталкивается с реальностью и реально страдает (а их, увы, немало)? Может быть, можно и нужно все-таки немного изменить родительскую (общественную?) позицию по этому вопросу?

Что вы по поводу всего этого думаете, уважаемые читатели «Сноба»?

Если вам есть что сказать по теме этого поста, но вы не являетесь подписчиком сайта проекта «Сноб» и членом клуба, вы можете прислать свое мнение по адресу [email protected] . И, пожалуйста, указывайте, откуда вы, например: «пишет Елена из Петербурга», «пишет Анна из Германии».

Обсудить тему и поспорить с автором теперь можно в комментариях к материалу.

Больше текстов о психологии, отношениях, детях и образовании — в нашем телеграм-канале «Проект “Сноб” — Личное». Присоединяйтесь

«Хочу быть директором» — было всегда, у определенного сорта людей. Сын моей бывшей начальницы еще в 4-х летнем возрасте, когда я был у нее в гостях, надел мой пиджак и сказал «я первый секретарь обкома» (еще не понимая, ни что такое секретарь, ни тем более что такое обком). Сейчас он замдиректора той конторы, где я тружусь инженером 🙂

«Где бы ни работать, лишь бы не работать» — девиз 70-х и 80-х (еще был «зачем большой оклад, лучше маленький склад»). Но это тоже для специфической категории людей. Напомню, что конкурс в институт советской торговли в то время был на уровне конкурса в МГИМО (по памяти).

Про образование — «ученье свет, а неученье — вставать чуть свет». Эту вещь мы недавно очень бурно обсуждали, более тут сказать нечего.

Тем не менее проблема существует. И дело не в том, что в СССР «сажали за тунеядство». Раньше у меня не было знакомых, у которых чадо трудоспособного возраста сидело бы на шее родителей, доходы которых отнюдь не позволяют относить их к среднему классу. Теперь это тенденция.

Моя младшая дочь сказала прямо «папа, когда я вырасту, я не буду столько работать, сколько ты».

Сама идея «меньше работать — больше иметь» существовала даже еще до появления денег, и в ней как таковой криминала нет. «Больше иметь за счет других» — уже ближе, но и это существовало тысячелетиями. Наверно, сейчас отличие в том, что предолагается «булки растут на деревьях, а пища самозарождается в холодильнике» и «общество мне должно».

Здесь опасность для индивидуума понятна — это облом, когда родители уйдут в лучший мир. Индивидуально «из князи в грязи» это происходило всегда (Барон у Горкого «На дне»), в большинстве случаев мы просто этого не видим (ну появился еще один бомж). В 90-е такое (гибель из-за дизадаптации) у нас это происходило массово.

Беда будет, когда и если это будет происходить в мировом масштабе. Надеюсь не дожить.

В отвращении от нормированного рабочего дня ничего специфически детского/подросткового нет. У меня оно было и в пору зрелости, при том, что сама работа мне нравилась. Более того, работать я стал эффективней, когда появилась возможность в заведение приходить выспавшись, а не к 8.00.

Так что желание нынешних детей мне понятно. Может, не по душе им, как и мне, обязанность именно ХОДИТЬ на работу? К такой версии меня склоняют прежние Ваши рассказы о детях, настроенных работать дома и содержание своей деятельности придумывать самим. Не нахожу в том ничего плохого, а даже напротив.

Все так, Катерина, как вы и описали. Не хотят работать маленькие выросшие забалованные дети. Есть пример как 36 летняя мать 12 летней дочери, стонет: ну-не-могу-я-работать и клянчит у своей мамы деньги на отдых, а ребенка в школу собирает бабушкин же друг. Вот так присасываются эти деточки к матерям, которые на пенсии продолжают работать, а куда деваться. Как другой мальчик 35 лет сидит у компа, ему же ничего не надо, правда, кроме пива и колбасы. А мать 65 лет работает на это пиво, да.

Но есть и другие примеры, когда деток, заявивших маме и старшей сестре, мол, вы работаете, как лошади, а я буду искать себя в творчестве, было сказано- окей, ты тут прописана, живи, но ничего нашего, купленного нами не трогай, кормить тебя не будем, тебе 20, каждый ест то, что заработал. Вопила и грозилась пойти на трассу. Тут уж у кого кишка не тонка, тот и победит.

Так что все из семьи, от тех, кто действительно считает, что вот мой то ребенок самый лучший и не должен работать, только пусть другие. Таких стало очень много, неумных любящих родителей, слишком много.

Тамара из Нижнего Новгорода

К вопросу о том, что делать школьникам, которые вырастают с установкой «не работать 8 часов» и сталкиваются с суровой реальностью? Брать дело в свои руки, прокладывать свою «дорожную карту». Для многих профессий существуют вакансии на полставки, 0,25 ставки и т.д. А освободившееся время можно посвещать блогерству, онлайн-работе, увлечениям, саморазвитию. На этапе выбора профессии еще в школе можно ориентироваться на возможные формы занятости в рамках своей будущей специальности.

Практика показывает, что возможностей «вырваться» из восьмичасового графика много. Но нужно уметь их замечать и пользоваться ими. И принимать тот факт, что переход будет непростой и потребует сил. Например, дизайнер или маркетолог может работать штатным сотрудником в компании. А может собрать хорошее портфолио и уйти на удаленку, чтобы вести проекты нескольких компаний. Можно регулировать объем этих проектов и формировать комфортный для себя график.

Профессии, в которых личное присутствие обязательно, тоже поддаются «взлому». Тот же врач может работать на полставки (есть и такие знакомые, вполне хорошие специалисты) и параллельно вести инстаграм-блог, развиваться в науке, ездить на конференции и просто давать себе больше времени на отдых. Что касается экономической стороны вопроса — несмотря на кризисы, кажется, что мы всё-таки живём в самое обеспеченное и сытое время в истории. Поэтому, я думаю, со временем нас ждет и переход на четырехдневную рабочую неделю. А те же врачи/инженеры/учителя и другие «классические» профессии действительно смогут работать на полставки, сменяя друг друга в течение дня. Полдня принимает один кардиолог, полдня — другой. Один учитель ведет историю не у четырнадцати классов (с 5 по 11, А и Б), а у семи и так далее.

Екатерина, Москва, 37 лет.

Добрый день. Свой возраст указала для идентификации поколения).

Я с 20 лет работала по 8 часов 5 дней в неделю. В начале это было адски тяжело, тем более, что институт совмещался с полноценным раб.днем. Потом я так привыкла, что по-другому просто не мыслила свою работу и когда кто-то высказывался наподобие «ах, я не буду по 8 часов работать» мне было просто странно. Я знала для чего работаю. Но потом родился ребенок и приоритеты поменялись мнгновенно- работа отлично, но если долго добираться, то каким бы ни было сладким предложение, уже не пойду, не возьму проект, где нет возможности уходить в 18-00 ну и т.д. Кроме того, обратила внимание на своё здоровье- стало требоваться время на полноценные прогулки, приготовление нормальной еды.

А дальше больше — я отчетливо понимаю, что во-первых, могу свою работу делать из дома, а во-вторых, объем работы такой- ну вот что мне 8 часов делать в офисе?! Сейчас понимаю, что вообще-то для бизнеса важен результат, а не процесс. А с точки зрения ТК РФ работа — это именно процесс))). Работадатели пока многие работу видят как процесс. Но и это пройдет.

Поэтому я понимаю современных подростков — у них есть интересы, есть жизнь, а работа — это то, что твою жизнь обслуживает, ну это моё личное мнение.

У меня есть подруга — она врач в роддоме, да, это работа сутками и все заформализовано, естественно. Как-то она мне сказала, что работа — на работе, дверь закрыла — и работа закончилась. Думаю, такое отношение — это способ отделить жизнь от того, что её обслуживает. Нет забавных историй по работе, нет имен коллег в разговорах с мужем, нет переживаний, что будет с компанией т.д.

По поводу того, какие ответы давали дети, кем хотят стать — ну это просто розовые подростковые очки. Как ни парадоксально, нужно, на мой взгляд, сначала пойти получать какое-то образование после школы и только тогда придет понимание, твое ли это призвание, хочешь ли ты так работать. Да, можно угадать с вузом, а можно ошибиться и пойти в другое место. Сейчас море возможностей, кем стать, на перавй взгляд, неочевидных.

Что делать родителям с этими стонущими всеми непонятыми Нехочухами — ну наверное, как было в одной из недавних публикаций «ты либо жрешь эту картошку (идешь учиться), либо не жрешь», но тогда обеспечивай себя сам.

Добрый день. Пишет Анастасия из Ирландии. Мне 26 лет. Хочу прокомментировать 8-часовой рабочий день. В СССР, как мне кажется, нужно было быть «при работе», то есть эффективность работника в плановой экономике была не в приоритете. Сейчас все популярнее подход «работать нужно не 8 часов, а головой».

Например, есть исследования в айти компаниях, что мозг высококвалифицированного программиста может быть активен на пределе 4 часа, а потом он должен отдыхать, чтобы сотрудник не выгорел. Новых искать очень дорого. Отчасти поэтому у них там игровые приставки и бесплатная йога в офисах.

И в целом становится более важно, как ты работаешь и выполняешь ли задачи, а не сколько времени ты провел на рабочем месте. Я работаю в цифровом маркетинге и моя работа оценивается по тому, выполняю я план KPI или нет. Рабочий день 8 часов только формально, я справляюсь за 4-5 часов, остальное посвящаю своим делам. И таких профессий все больше.

Спасибо за колонку 🙂

Мне кажется, здесь 3 отдельных проблемы, а не одна:

(1) я хочу быть популярным видеоблогером, ютюбером, тиктокером, геймером — просто новая версия «я хочу быть звездой — великой актрисой, певицей, автогонщиком, футболистом и т д». Для детей нормально стремиться подражать известным, красивым и знаменитым. Сейчас с этим еще проще, стоимость «входного билета» нулевая: девочка хочет снимать ролики «как Белла Порч»? У тебя такой же точно аккаунт в Тиктоке, как у Беллы, телефон с камерой, снимай и выкладывай! Ролик набирает 10 лайков, из них 6 подружек, мама, 2 мамины подружки и неизвестный арабский чувак (тут же заблокирован, на всякий случай), после этого, или идея тихонько отваливается, или (реальный пример, семья знакомых) снимает второй ролик, третий, постепенно набирает подписчиков, тадааам — первое предложение платной рекламы… в итоге девочка 15 лет, вполне себе «популярный блогер», от случая к случаю получает за рекламу 100-200 евро или бесплатную косметику. Другой мальчик-ровесник ровно с таким же финансовым результатом кормит и убирает за соседскими кошками, когда хозяева в отъезде. Кроме шуток, попробовать нетрудно, при этом легко понять, что на деньги от блогов и роликов прожить невозможно, это в лучшем случае забавное хобби + приработок. Так что это не то что не проблема, а наоборот, хорошая возможность рано, дешево и безопасно проработать «звездные мечты», избавиться от них и жить нормальной жизнью.

Так же разрешается ситуация «я хочу заниматься творчеством, делать проекты»: хочешь — вперед, рисуй манги, сочиняй фанфики, выкладывай, получай обратную связь, сам увидишь, насколько у тебя получается, нравится ли твое творчество кому-нибудь, кроме тебя? И в конечном итоге, будет ли кто-нибудь готов платить за твое творчество деньги?

(2) «я хочу мало работать и много зарабатывать, руководить людьми, быть начальником»: если мы говорим о подростках 13-16 лет, ну это уровень наивности для 6-летки! У меня дети еще маленькие, 9 и 6 лет, я и то им объясняю (наглядно, на примерах: директора школы, себя, знакомых), что такое управленческая работа и почему очень немногие на нее способны. Попробуй поруководить 20 чужими людьми, которым ты не нравишься (а ты им не нравишься), и друг другу они тоже минимум в 1/2 случаев не нравятся, каждый из них считает, что он может руководить лучше тебя. Заставить их вместе делать одно дело, именно так, как надо (а не как они считают нужным), ответить за них всех перед своим начальником (у каждого начальника есть свой начальник, а вы не знали? Нет, президентом пойти работать прямо сразу нельзя). Да, и бить никого нельзя, орать можно, но только приличными словами, и они все могут встать и уйти, а ты будешь делать их работу сам. А, да, и сотрудников ты тоже не сам выбираешь, они как одноклассники, набираются отовсюду понемногу — с кем-то ты раньше учился/работал, кто-то был до тебя, кто-то пришел потом и никого не знает, и т п. Ну и наконец, если в результате твоих усилий компания, которой ты руководишь, заработает для своих владельцев меньше денег, чем они рассчитывали, тебя заменят на другого начальника… а ты будешь жить на то, что сумел накопить, пока тебя не наймет кто-то еще.

Ну т е элементарное понимание менеджерских процессов, уровня зарплат в каждой сфере, это можно младшим школьникам втолковать, не будет иллюзий — не будет таких уж сильно завышенных карьерных ожиданий. Кстати, школы могли бы много здесь давать, почему-то в младшей и средней школе информация о деньгах, профессиях, организациях и процессах дается на уровне «все работы хороши, выбирай на вкус», а в результате дети уверены, что пойдут работать дальнобойщиком и купят себе Ламборгини))

(3) благодаря популярной интернет-психологии (примитивно изложенной, и совсем примитивно понятой), произошла медикализация нормальных человеческих состояний: герой Джерома К.Джерома находил у себя симптомы всех болезней, кроме родильной горячки, а мы (примерно с тем же процентом точности) находим у себя симптомы депрессии, аспергера и прочих психических синдромов и состояний. Мне, кстати, кажется, что подростки и молодые люди подвержены этому немного меньше, чем в среднем по больнице: женщин за 30 по самодиагностированным депрессиям, походам «в терапию» и чтениям околопсихологического контента переплюнуть трудно. Т е проблема не в самих детях, а в принятой более продвинутыми слоями общества идее «или ты здоров, счастлив и успешен, или болен и травмирован». Мне кажется, здесь ваши коллеги могли бы в блогах, публикациях и т д стараться развернуть этот тренд, показать, что большинство людей психически здоровы и психологически нормальны (если можно так сказать), просто норма довольно широкое понятие! Мне было очень приятно прочитать недавно у Катерины Деминой, как она не стала лечить от депрессии молодую маму, которая почти 2 года кормила ребенка грудью, а просто посоветовала прекратить кормление и начать нормально спать! Может быть, через несколько лет эта тенденция сама по себе уйдет, и самопровозглашенным биполярщикам будет так же неловко и стыдно объяснять этим свои неудачи, как сегодня стыдно признаваться, что дал интернет-мошенникам пароли от своего аккаунта, или перевел деньги на незнакомый номер, с которого тебе написали, что мама просит срочно отправить 1000 рублей?

Или наоборот, люди массово настолько поднатаскаются в психологии, что мама такого «аспергера» или «социофоба» только посмеется и скажет: вот тебе твой психологический профиль за 1, 7 и 11 класс, развиваешься нормально, уровень серотонина в норме, не забывай делать асаны и медитировать на куст лотоса))) ну и сакраментальное: денег не дам, иди работай.

Одним словом, здесь существует опасность,

Подводя итоги, мне кажется, что чем больше информации о «взрослом» мире дети получат к подростковому возрасту, тем лучше — будет более реалистичная оценка себя, своих возможностей, своих целей и путей их достижения, меньше блужданий и ошибок, за которые потом дорого приходится платить!

Источник